2025年5月20日始動 山口県室津の定置網で持続可能な漁業を目指すプロジェクト

ベストカレンダー編集部

2025年5月29日 10:15

室津定置網サステナブル漁業

開催日:5月20日

山口県室津で新たな「サステナブル漁業プロジェクト」発足

2025年5月20日、株式会社UMITO Partnersと山口県漁業協同組合室津支店定置網部会が共同で「山口県室津定置サステナブル漁業プロジェクト」を始動しました。このプロジェクトは、小型定置網漁業における自主的な資源管理と藻場保全を通じて、持続可能な漁業の実現を目指しています。

UMITO Partnersは、「ウミとヒトのポジティブな関係をつくる」という理念のもと、海のネイチャーポジティブを推進する企業です。今回のプロジェクトは、漁業者の持続可能な活動を支援し、地域の漁業の未来を拓く重要な取り組みとなります。

プロジェクト発足の背景と狙い

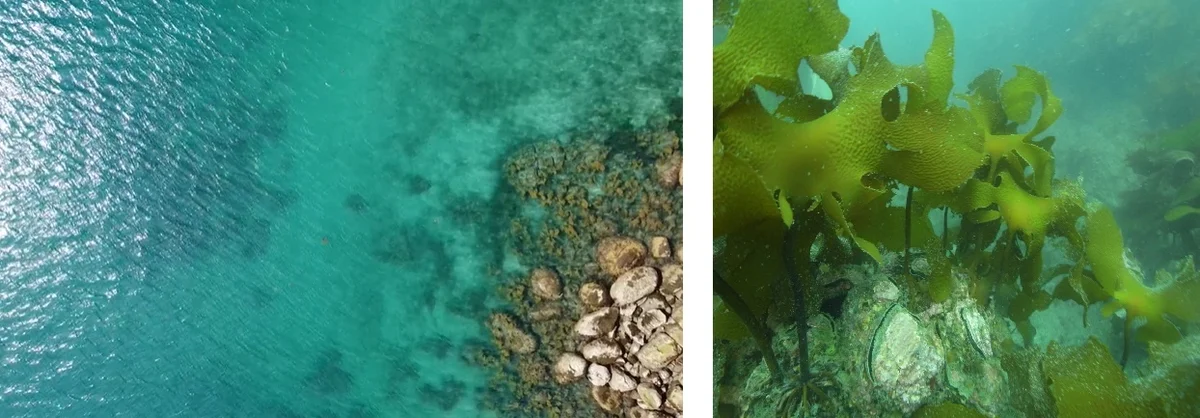

山口県上関町は、温暖な気候と複雑な海岸線に恵まれ、古くから漁業が盛んな地域です。特に室津地区は、多様な海藻や海草が生息し、定置網周辺には貴重な藻場が存在しています。しかし、近年は漁業を取り巻く環境が厳しさを増しており、後継者不足や漁業者の高齢化が進行しています。

正組合員数は過去10年で48人から25人に減少し、コロナ禍の影響で漁業者数も大幅に減少しています。さらに、アマモを餌とするアイゴの漁獲が増加するなど、生態系の変化が顕著になっています。このような危機感を持った漁業者たちは、UMITO Partnersとの協力を通じて新たな取り組みを始めました。

プロジェクトの目的

本プロジェクトは、以下の目的を持っています:

- 自主的な資源管理の実施

- 藻場の保全と生態系の健全性の向上

- 漁業者の収益性向上

- 地域の持続可能な漁業モデルの確立

プロジェクトの活動内容

プロジェクトでは、具体的な活動内容が設定されています。以下は主な取り組みです:

- 小型定置網漁業において、自主的に放流サイズを大きく設け、小さな魚を獲らない管理を行う。

- 漁業者自らが漁獲データを収集する。

- 県と連携し、魚が海にどの程度いるのかを把握する資源評価を実施。

- 資源評価の結果に基づいた自主的資源管理の継続的な見直し。

- 植食魚(アイゴなど)を定置網で漁獲し、アマモ等への食害を抑制。

- ブランド化を視野に入れた魚価の価値向上と販路拡大。

- 道の駅「上関海峡」にて、親子を対象に小さな魚を放流する資源管理の体験イベントを開催。

- 本プロジェクトに共感する飲食店との共同PRイベントを開催。

特に注目すべき点は、漁業者が自ら漁獲データを収集・分析し、県と連携して科学的な資源評価をもとに放流サイズや漁獲方法を見直す地域自走型の体制です。この取り組みは、持続可能な漁業の実現に向けた重要なステップとなります。

今後の展望と目指す未来

定置網部会は、「環境回復型漁業」の実現に向けて、活動計画に基づく取り組みを推進します。UMITO Partnersは、室津の小型定置網漁業で漁獲された魚を「UMITO SEAFOOD」として位置付け、東京都内の約30店舗に積極的に繋げていく計画です。

また、UMITO Partnersは、漁業者を支援するコミュニティ・プラットフォーム「UMITOBA」を運営し、全国の漁業現場に先行事例を伝えることで、漁業者がネイチャーポジティブを目指しながら収益向上を実現するモデルを広めることを目指しています。

メッセージ

UMITO Partnersの代表取締役、村上春二氏は、「海の変化に直面し、その危機を最も強く感じているのは、現場の漁業者です。UMITOは、これまで培ってきた専門知識とネットワークを活かし、海の豊かさを守りたいと願う漁業者の想いに、科学やビジネス、クリエイティブの力を掛け合わせ、サステナブルな漁業モデルの創出を支えます。」と述べています。

また、山口県漁業協同組合室津支店の定置網部会代表、小濱一也氏は、「資源も人も減る中で、今まで通りの漁ではもう続けていけないという危機感があります。だからこそ海を守りながら漁をする必要性がわかります。」と、地域の漁業の重要性を強調しています。

まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| プロジェクト名 | 山口県室津定置サステナブル漁業プロジェクト |

| 発足日 | 2025年5月20日 |

| 目的 | 持続可能な漁業の実現、自主的資源管理、藻場保全 |

| 主な活動内容 | 放流サイズの設定、漁獲データの収集、資源評価の実施 |

| 今後の展望 | 「UMITO SEAFOOD」のブランド化、全国の漁業者への支援 |

このプロジェクトは、地域の漁業を支えるだけでなく、持続可能な社会の実現にも寄与する重要な取り組みです。今後の活動がどのように展開されていくのか、注目されます。

参考リンク: