令和6年能登半島地震の高精細3D地形データが8月2日に公開

ベストカレンダー編集部

2025年8月2日 18:59

能登半島地震3Dデータ公開

開催日:8月2日

令和6年能登半島地震の影響と高精細3Dデータの取得

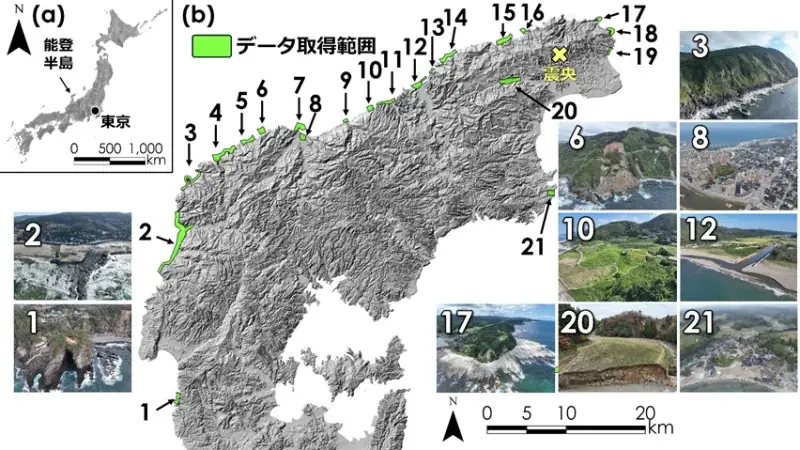

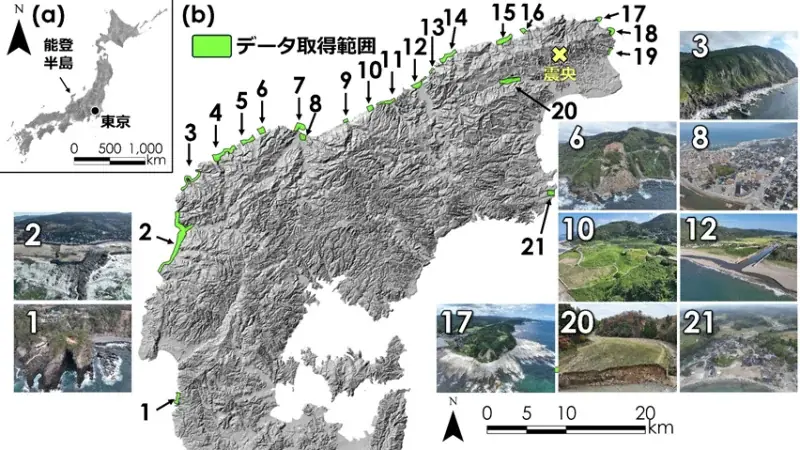

国立大学法人岡山大学を中心とした研究グループは、令和6年能登半島地震によって変化した地形の高精細3Dデータを取得し、その成果を公開しました。この研究は、兵庫教育大学、立命館大学、金沢大学、東京大学空間情報科学研究センター、福岡教育大学、東北大学、筑波大学の共同によって行われました。2025年8月2日に発表されたこのデータは、災害や地形に関する基礎研究、さらには環境教育や防災教育の教材としての活用が期待されています。

特に、ドローンを用いて計測されたこのデータは、地形学の研究や災害復興における基礎情報として重要な役割を果たすことが見込まれています。また、データの一部は反復計測が行われており、より詳細な情報の蓄積が進められています。

公開された教材とその活用方法

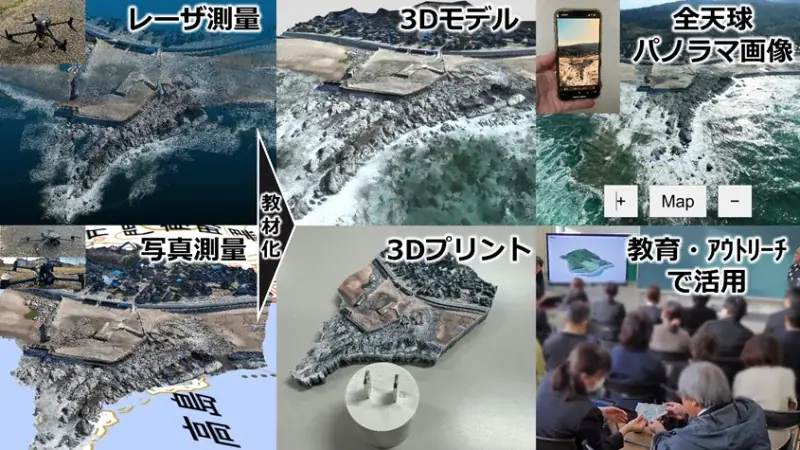

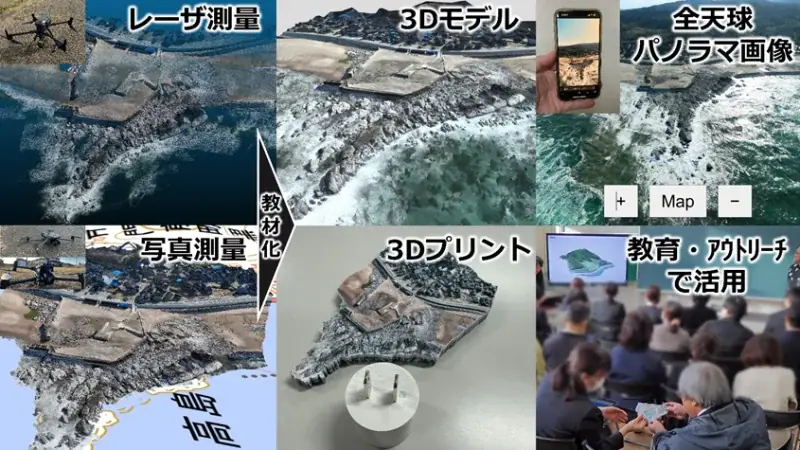

岡山大学が公開した高精細3Dデータは、地理教育に役立つ教材としても利用可能です。具体的には、デジタル3Dモデル、全天球パノラマ画像、3Dプリントなどの形式で教材が作成され、Web上で公開されています。これにより、教育現場において、実際の地形を基にした学習が可能となります。

2024年11月には、輪島市の小学校教員を対象とした教員研修が行われ、環境教育や防災教育の学習支援の方策が整理されました。この研修では、教材の使用感や活用可能性についても検討がなされ、実践的な教育の実現に向けた取り組みが進められています。

研究成果の発表と論文情報

本研究の成果は、災害科学の国際英文誌『Journal of Disaster Research』に掲載されています。論文のタイトルは「High-definition topographic archiving and educational applications in regions affected by the 2024 Noto Peninsula Earthquake」であり、2025年8月1日にオンラインで公開されました。著者には、兵庫教育大学の小倉拓郎准教授をはじめとする複数の研究者が名を連ねています。

この論文は、地震によって変化した地形の高精細データの重要性と、それを教育現場でどのように活用するかについての具体的な提案がなされています。研究の進展により、今後も新たな知見が得られることが期待されます。

研究資金と今後の展望

本研究の実施には、新技術振興渡辺記念会調査研究助成やJSPS科研費などの研究資金が活用されています。これにより、より高精度な地形データの取得が可能となり、災害科学や教育における応用が進展しています。

今後は、蓄積されたデータを基にしたさらなる研究や、教育現場での活用が進むことが期待されます。また、地形データの公開により、一般の人々もこの情報を利用することができ、地域の災害対策や環境教育に寄与することが見込まれています。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 研究機関 | 国立大学法人岡山大学、兵庫教育大学、立命館大学、金沢大学、東京大学空間情報科学研究センター、福岡教育大学、東北大学、筑波大学 |

| 地震名 | 令和6年能登半島地震 |

| データの取得方法 | ドローンを用いた高精細地形計測 |

| 教材の形式 | デジタル3Dモデル、全天球パノラマ画像、3Dプリント |

| 論文発表 | Journal of Disaster Research、2025年8月1日掲載 |

| 研究資金 | 新技術振興渡辺記念会調査研究助成、JSPS科研費 |

以上のように、令和6年能登半島地震によって得られた高精細3Dデータは、災害研究や教育において非常に重要な資源となります。今後の研究や教育活動において、このデータがどのように活用されていくのかが注目されます。

参考リンク: