9月15日を前に知る、敬老の日の家庭事情と贈り物予算

ベストカレンダー編集部

2025年9月11日 15:29

敬老の日は節目で祝う

開催日:9月15日

敬老の日、家庭での扱いは“節目に応じる”スタイルへ移行

生活総合情報メディア「ヨムーノ」を運営する株式会社ベビーカレンダーが、2025年8月に実施した「敬老の日」に関するアンケートは、これまでのイメージとは異なる家庭内の実情を明らかにしました。対象は25〜65歳で子どもがいる既婚女性168名(ヨムーノメイトを中心)で、調査期間は2025年8月6日〜8月13日です。

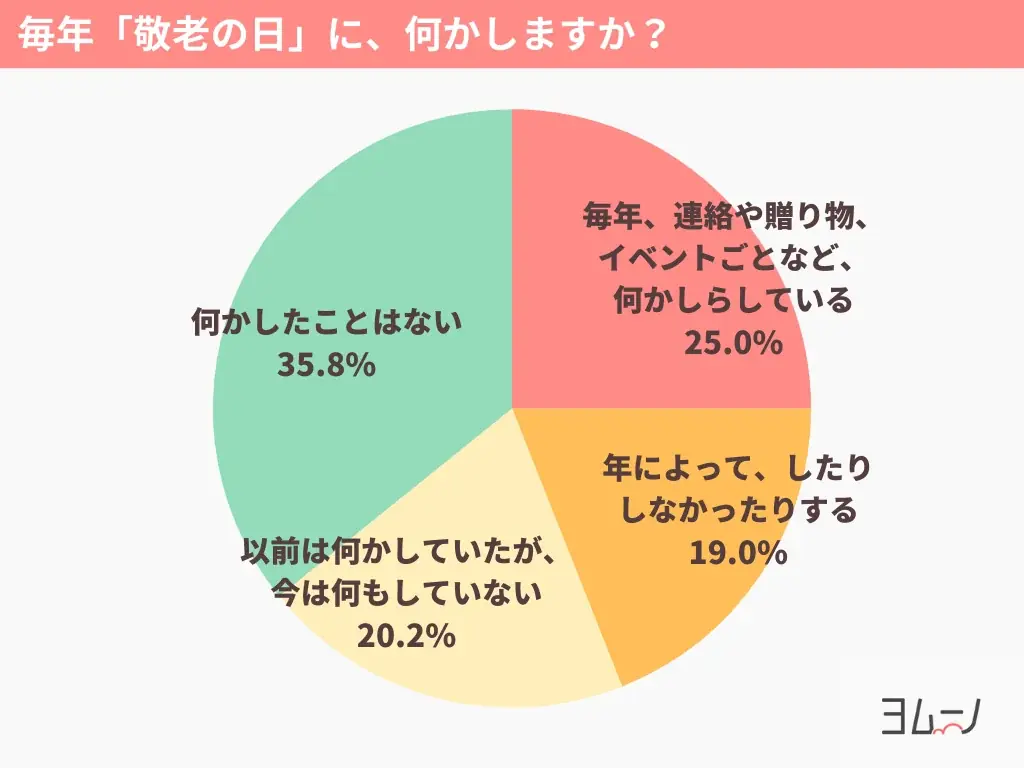

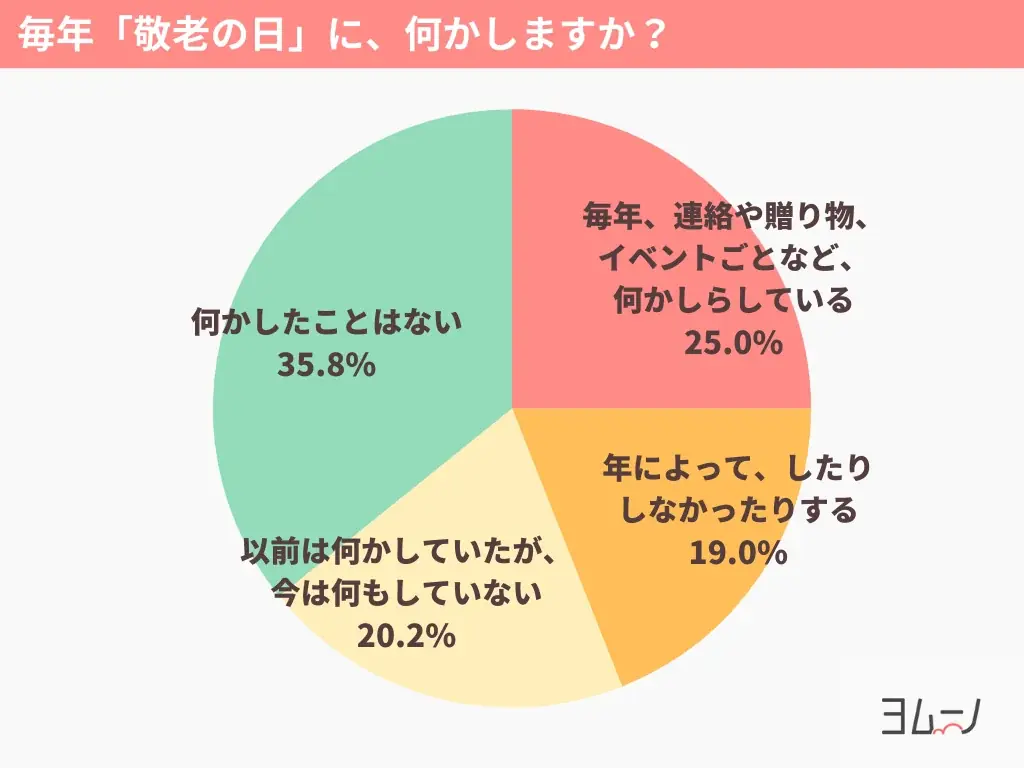

調査結果の最大の特徴は、過半数が現状「敬老の日に何もしていない」ことです。毎年何かしら行っていると回答したのは25.0%にとどまり、逆に「今までに何かしたことはない」が35.8%で最多でした。これに「以前は何かしていたが、今は何もしていない」を合わせると、半数以上が現在は特別な対応をしていないことになります。

調査の読み取り方と背景

回答者は子育て世代が中心であり、「自分の親=自分の子どもにとっての祖父母」という立場からの実践が中心です。そのため、敬老の日=高齢者を祝う日という従来の世代論的な捉え方とはズレが生じています。60歳や年齢そのものではなく、『孫が生まれた』『祖父母になった』など家族の節目で意識される傾向が強く、家庭ごとの柔軟なスタイルが主流になっています。

以下では、調査で明らかになった具体的な傾向を順を追って紹介します。

贈る相手と贈り物の傾向:親世代が中心、グルメが人気

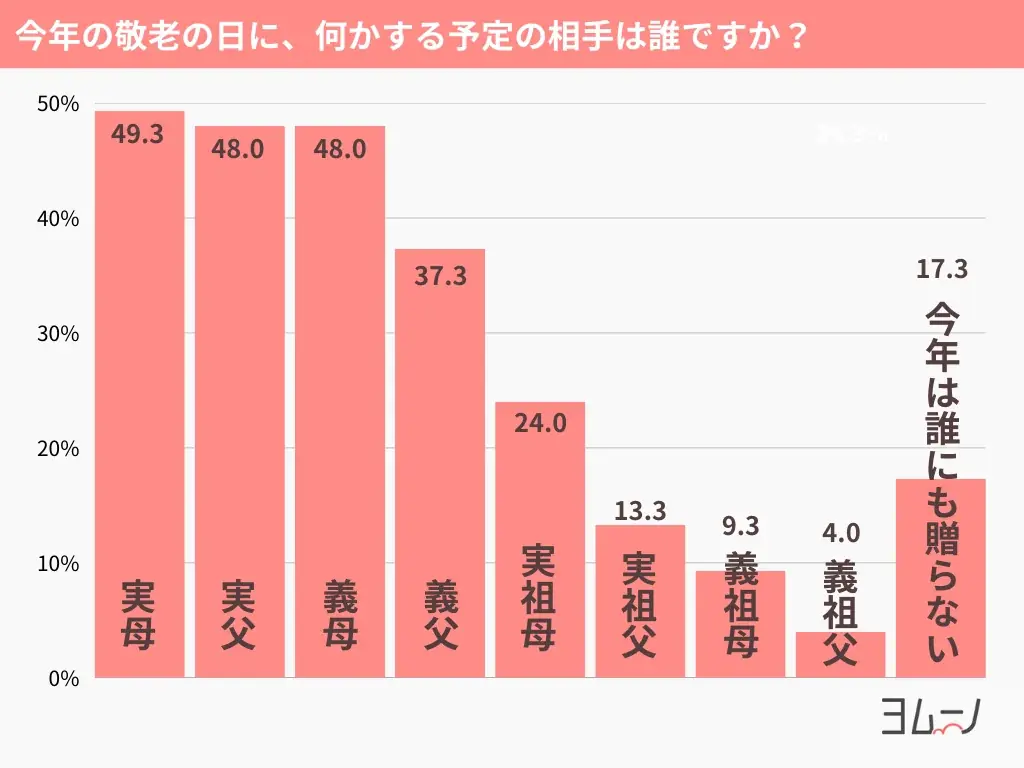

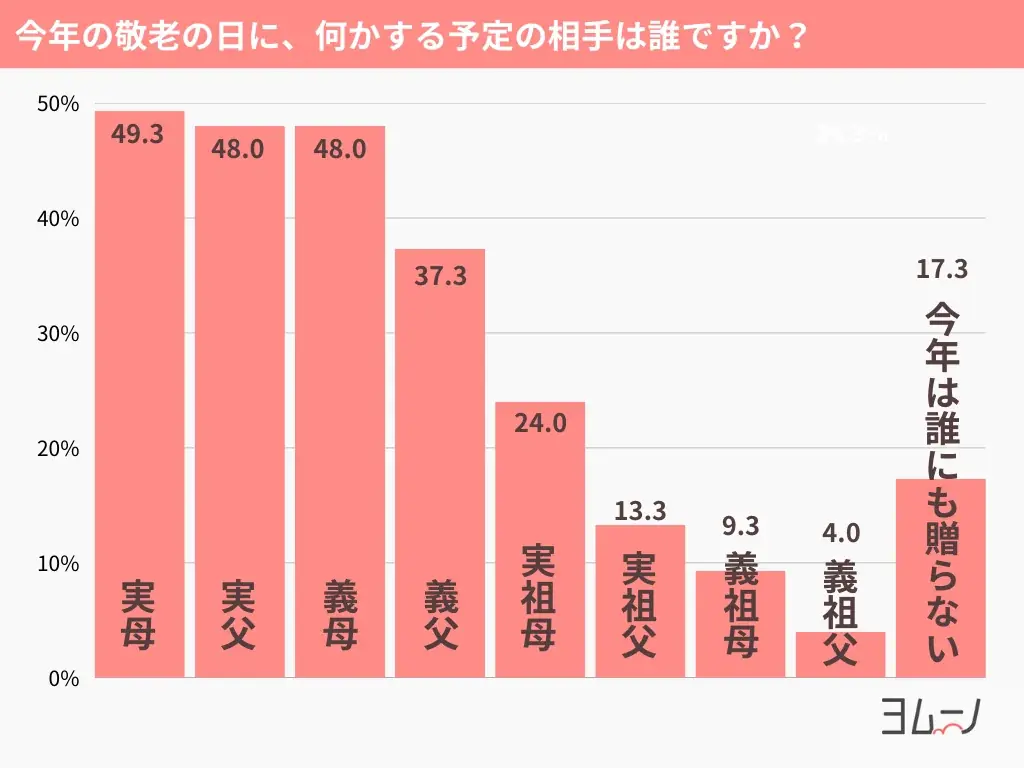

「今年の敬老の日に何かする・何か贈る予定の相手」を尋ねたところ、贈る相手として多かったのは実母(49.3%)、実父(48.0%)、義母(48.0%)で、親世代が中心になっていることがわかりました。実祖父母や義祖父母に贈るケースは1〜2割程度と少数派です。

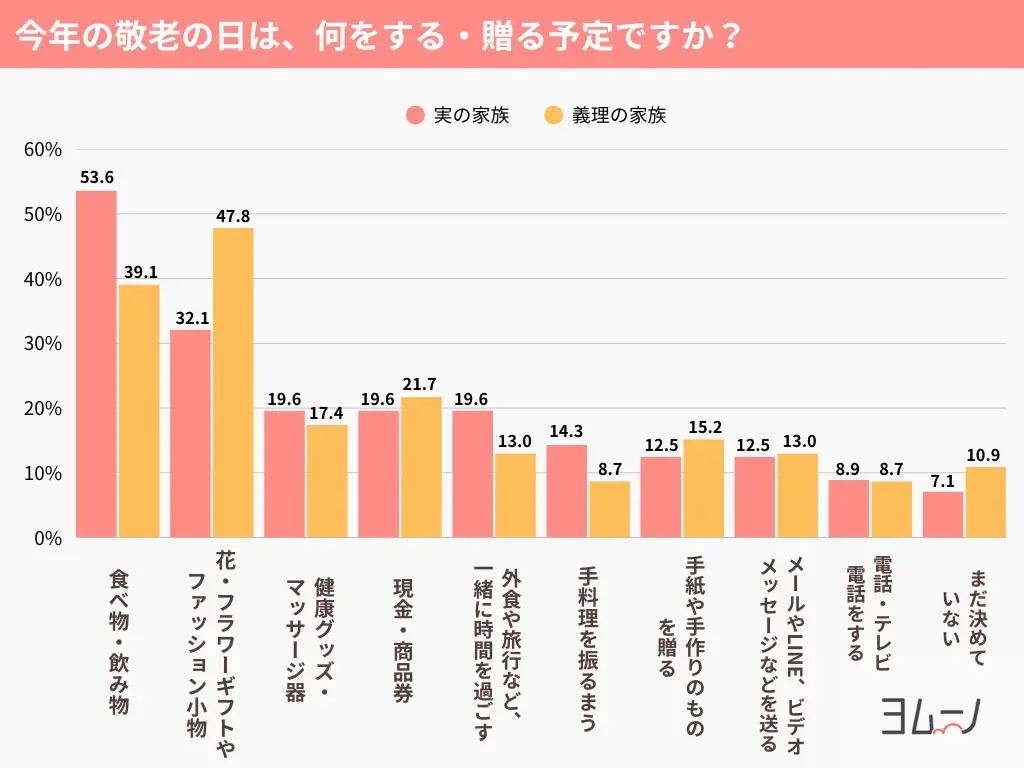

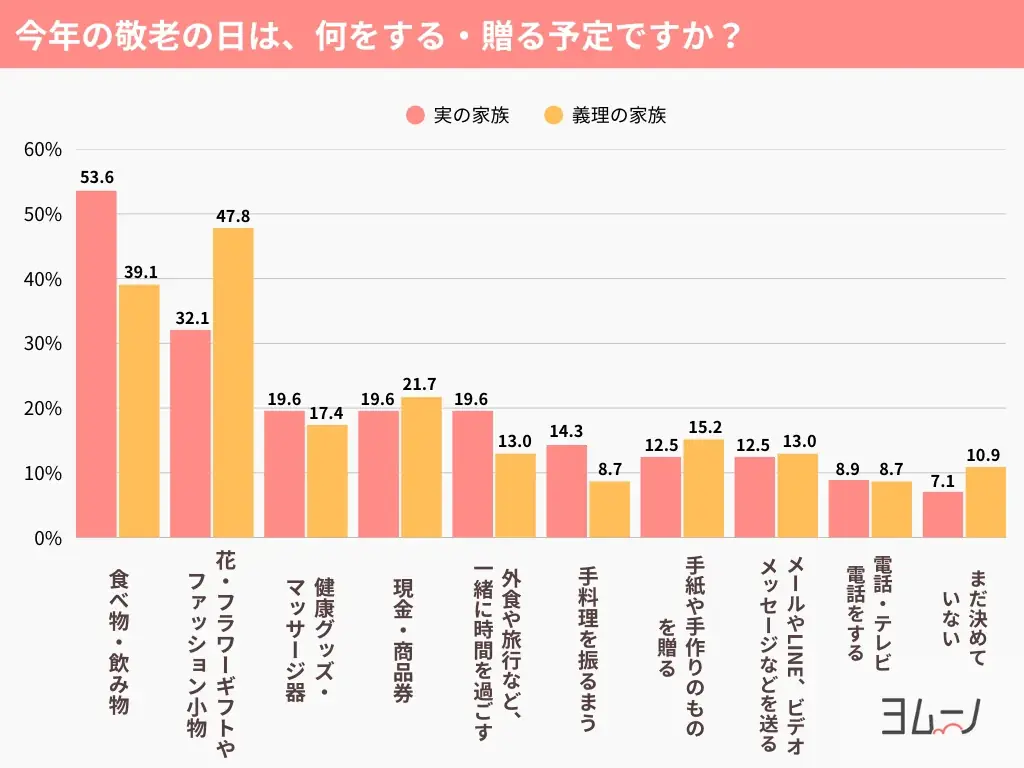

贈り物の種類を見ると、実家への贈り物では「食べ物・飲み物」が最も多く53.6%にのぼりました。義理の家族へ贈る際は同じく食べ物がよく選ばれますが(39.1%)、それ以上に花・フラワーギフトやファッション小物(47.8%)といった、失礼のない定番アイテムを選ぶ傾向が強く出ています。

- 実家(n=56)

- 食べ物・飲み物:53.6%(最も高い選択)

- 義理の家族(n=46)

- 花・雑貨・小物:47.8%(失敗しにくい定番が支持)

アンケート回答の具体例からは、食事を一緒にする、孫が花を渡す、小さなブーケやお店の予約など、「時間を共にする」「食を通じて喜びを共有する」経験が好評である一方で、物理的・心理的な距離や配慮の必要性がある相手には“無難なギフト”が選ばれる実態が示されました。

- 好評だった体験例:フレンチの外食、ひ孫のブーケ、両親リクエストの料理

- 選ばれる理由:対面での気遣い回避、手軽に感謝を示せる

予算と幹事の実態:王道は「3,000円前後」、準備は妻が主導

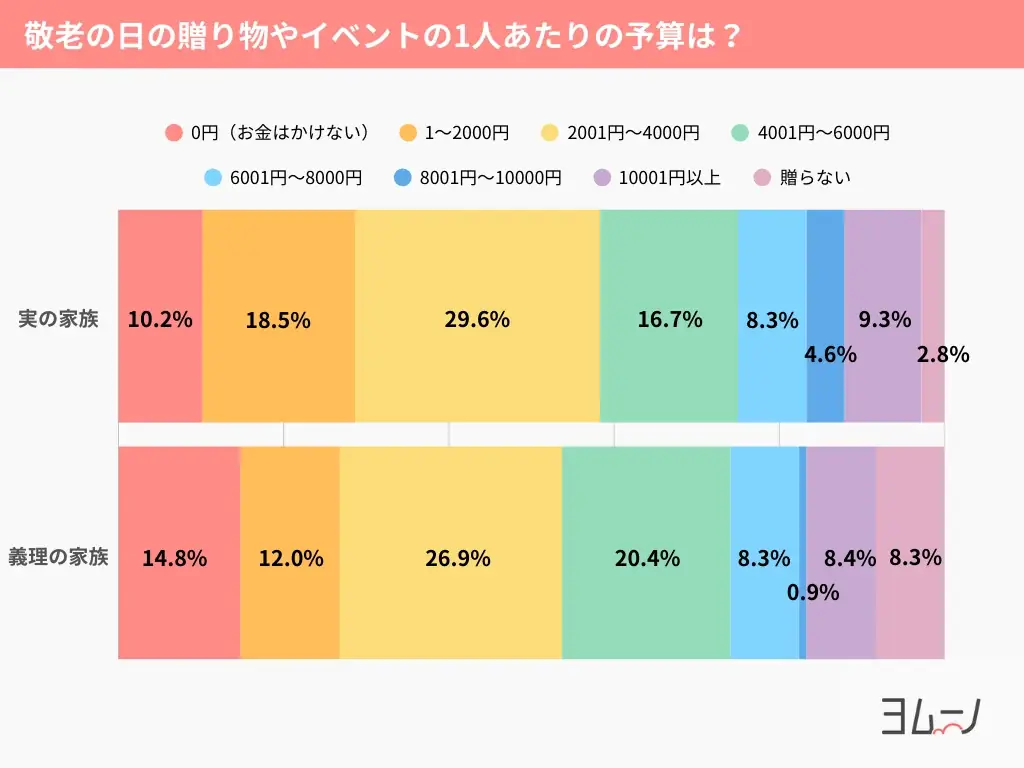

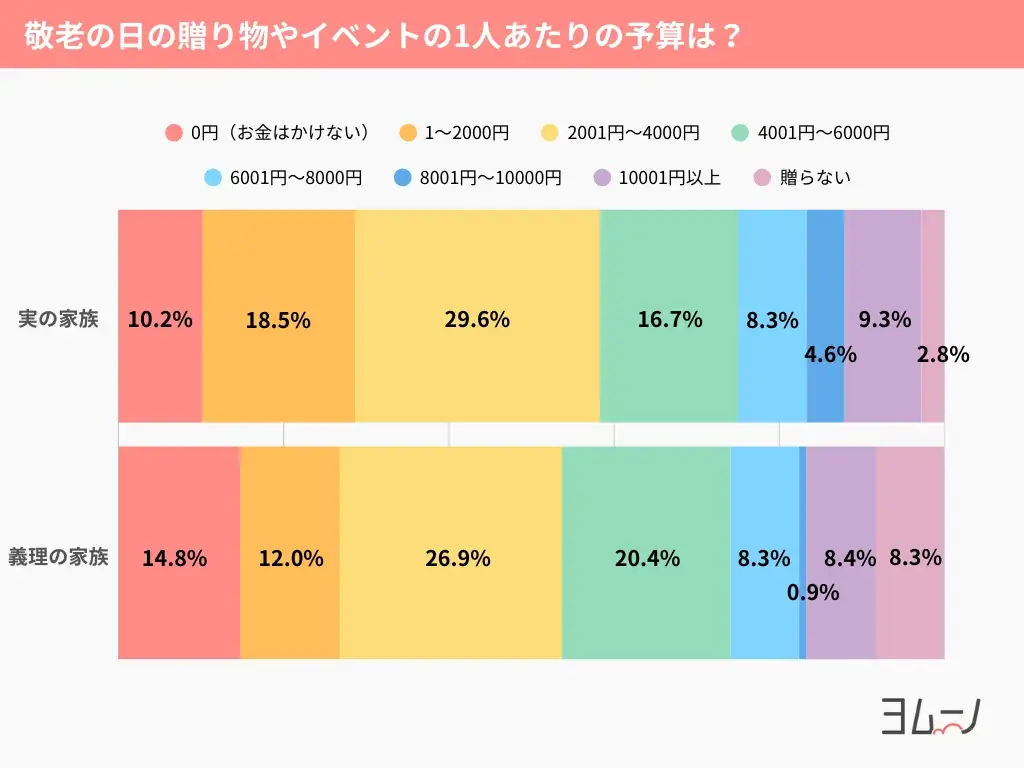

贈り物・イベントにかける1人あたりの予算は、実家・義実家ともに「2,001円〜4,000円」が最多でした。2,000〜6,000円の範囲が全体の約6割を占め、いわゆる“ちょっとした贈り物”の金額帯が中心です。

一方で「0円(お金をかけない)」と回答した割合は、実の家族へ10.2%、義理の家族へ14.8%と一定数存在し、金銭をかけずに感謝を示す家庭も見受けられます。

| 項目 | 実家 | 義実家 |

|---|---|---|

| 最多の予算帯 | 2,001円〜4,000円 | 2,001円〜4,000円 |

| 0円の割合 | 10.2% | 14.8% |

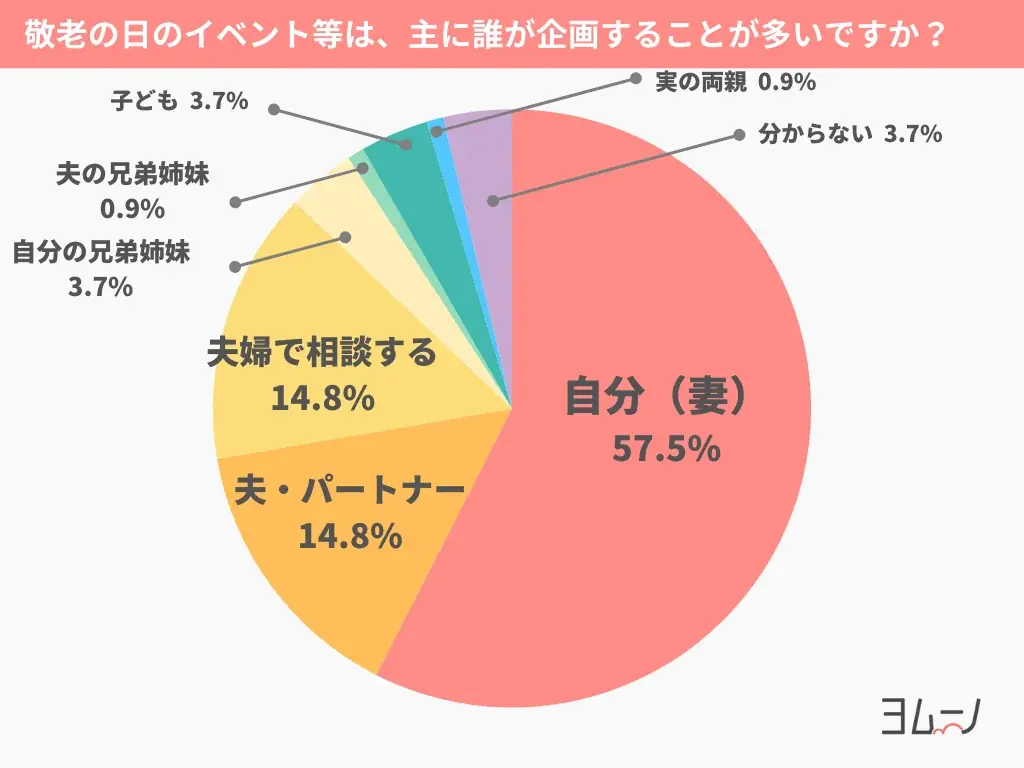

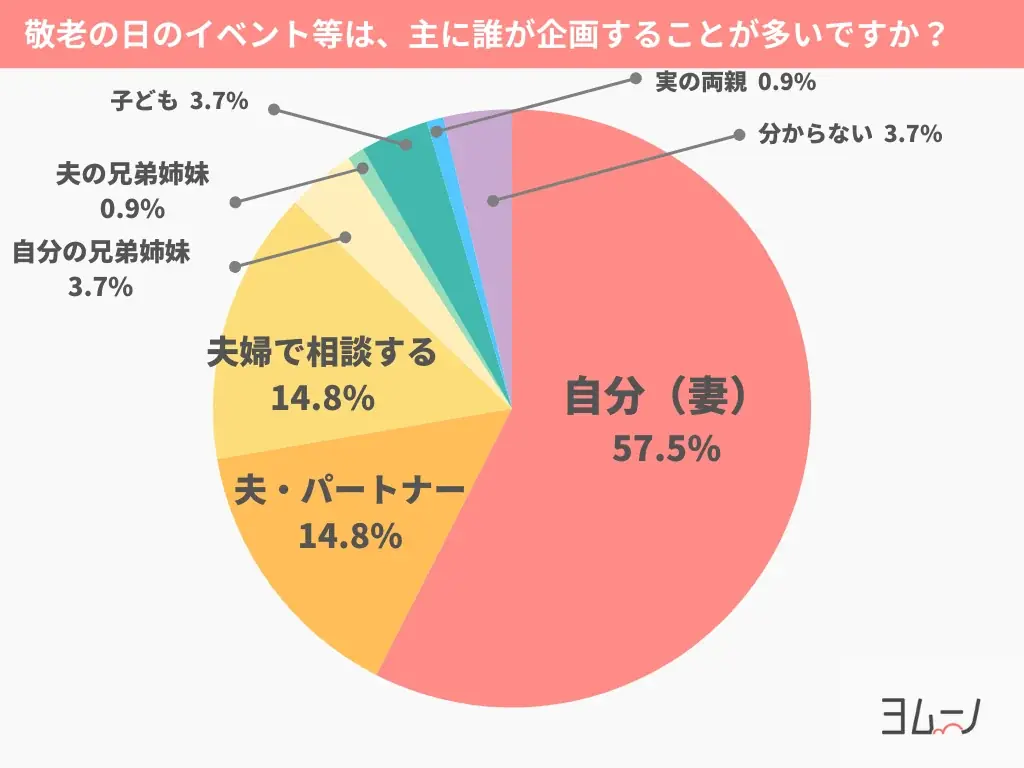

敬老の日の準備を誰が主に行うかという問いでは、「自分(妻)」が57.5%で過半数を占めました。夫・パートナー、夫婦で相談するケースはいずれも14.8%で、家庭内で妻が主体的に動く構図が明確です。さらに、敬老の日に何かする人の中で、贈る相手に「義理の家族」を選んだ方が61.3%に上る点から、義実家に対しても妻が中心になって取り仕切る傾向が示されています。

準備と役割分担に関する整理

企画・準備の実務は妻側に偏りがちであり、その理由は実務的な習慣、地域や家庭のしきたり、配慮の要否など複合的です。アンケート回答には「何を贈るかわからないのでリクエスト形式にしている」「節目でプレゼントする」といった声のほか、忘れた際のフォローについてのエピソードも見られます。

これらの実例は、敬老の日のあり方が固定的なルールではなく、家庭ごとの実情や手間、感情を踏まえて決められていることを示しています。

年齢基準ではなく節目で祝う:意識の変化と実際の声

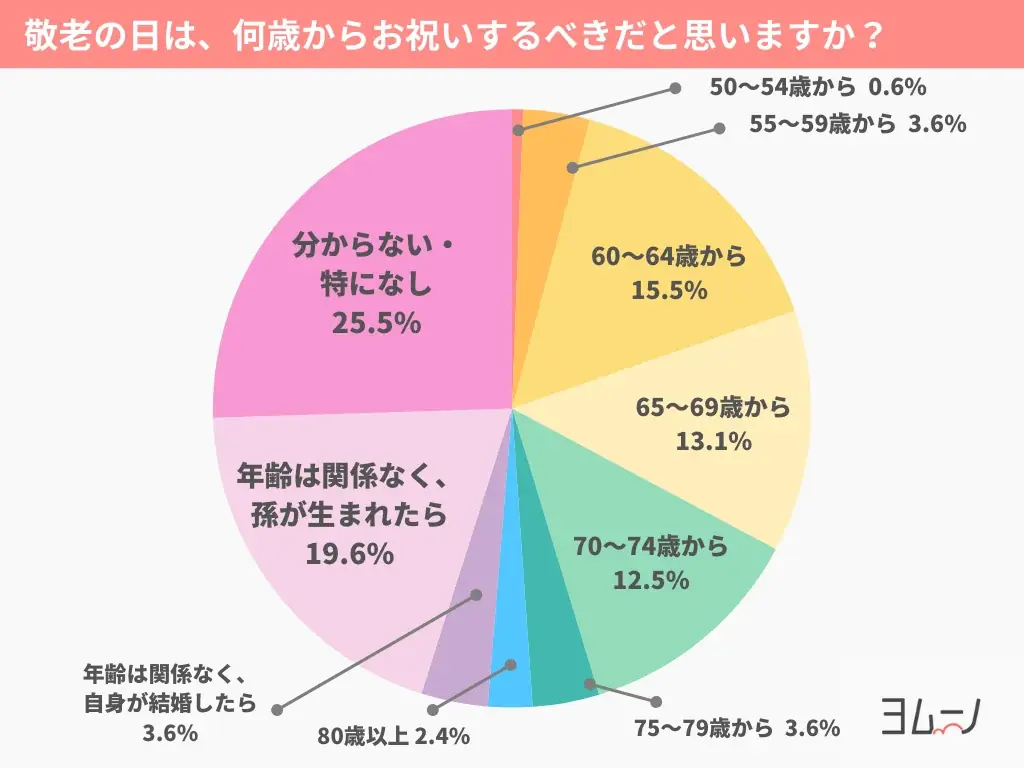

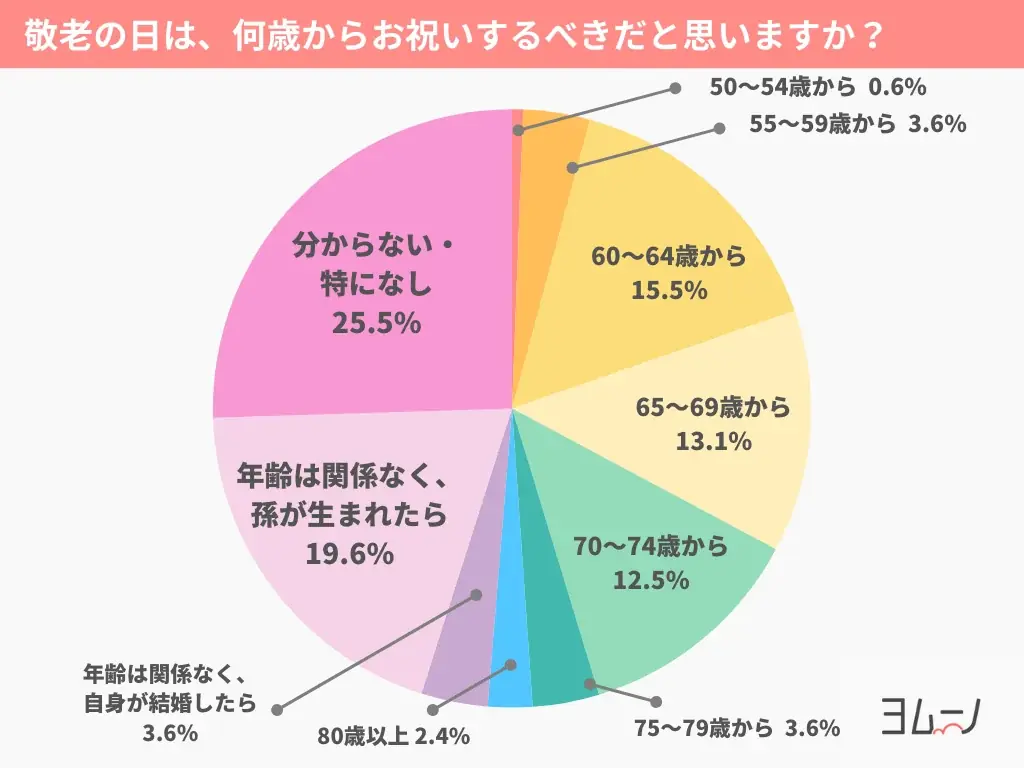

「何歳から敬老の日を祝うべきか」を尋ねたところ、最も多かった回答は「年齢は関係なく、孫が生まれたら」19.6%でした。加えて「年齢は関係なく、自身が結婚したら」を合わせると23.2%となり、年齢のみを基準にする回答は相対的に少数です。

こうした傾向の背景には、60代・70代でも「高齢者扱いされたくない」という意識や、家族構成の変化に応じて感謝を表す時期を柔軟に選択する考え方があります。アンケートの自由回答には、リクエスト制にしている家庭、節目で贈る家庭、過去に孫誕生をきっかけに祝ったが抵抗感があった例など、多様な実体験が寄せられました。

- 孫誕生が祝う基準:19.6%

- 結婚を基準にする:合わせて23.2%

- 年齢のみを基準にしない傾向あり

調査の基本情報と運営メディアについて

本調査はインターネットアンケート方式で、回答者は「ヨムーノメイト(編集部がスカウトしたインスタグラマー組織)」を中心に選定された、25〜65歳の子どものいる既婚女性168名です。調査名は「敬老の日に関するアンケート」で、期間は2025年8月6日〜8月13日です。

- 調査手法

- インターネット調査

- 調査対象

- ヨムーノメイトを中心とした25〜65歳の子どものいる既婚女性168名

- 調査期間

- 2025年8月6日〜8月13日

調査結果の要点を表で整理

以下は、本記事で紹介した調査結果の主要数値と関連情報を整理した表です。数値はアンケート内の該当設問に基づきます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 調査実施者 | 株式会社ベビーカレンダー(ヨムーノ運営) |

| 調査期間 | 2025年8月6日〜8月13日 |

| 調査対象 | 25〜65歳、子どものいる既婚女性168名(ヨムーノメイト中心) |

| 「毎年何かする」回答率 | 25.0% |

| 「今までに何もしたことがない」 | 35.8% |

| 贈る相手(最多) | 実母49.3%、実父48.0%、義母48.0% |

| 実家への贈り物 | 食べ物・飲み物53.6% |

| 義実家への贈り物 | 花・雑貨・小物47.8%、食べ物39.1% |

| 予算の中心 | 2,001円〜4,000円(実家・義実家ともに最多) |

| 0円の割合 | 実家10.2%、義実家14.8% |

| 幹事(企画担当) | 妻(自分)57.5%、夫・パートナー14.8%、夫婦相談14.8% |

| 祝う基準(最多) | 孫が生まれたら19.6%(年齢基準より節目を重視) |

| 関連記事・参照 | ヨムーノ掲載記事 |

本記事は、ヨムーノが実施したアンケートの集計結果と自由回答の一部を基に構成しています。調査結果の利用に際しては、出典表記と画像データの改変禁止など、ベビーカレンダーの案内に従う必要があります。問い合わせ先は株式会社ベビーカレンダー(ヨムーノ編集部 担当:池田、TEL:03-6631-3600、MAIL:yomuno-info@baby-calendar.jp)です。

敬老の日の実情は、年齢だけで一律に決まるものではなく、家族の節目や家庭の事情に応じて多様に運用されていることが今回の調査から読み取れます。実務的な負担が妻に偏りがちな点、予算や贈り物の選び方に実家と義実家で差が見られる点などは、家庭内での役割や配慮のあり方を考えるための基礎資料となるでしょう。

(調査・資料出典:株式会社ベビーカレンダー「敬老の日に関するアンケート」調査結果、2025年8月)

参考リンク: