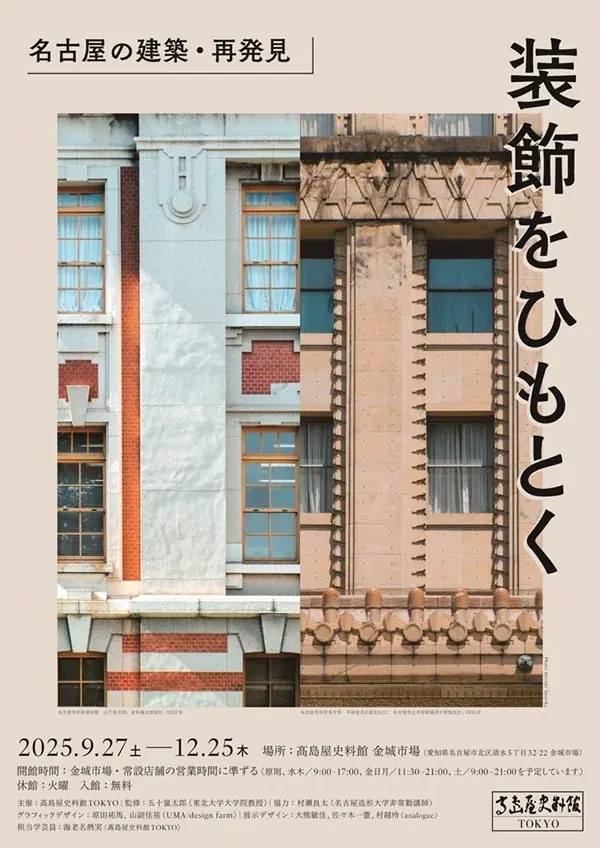

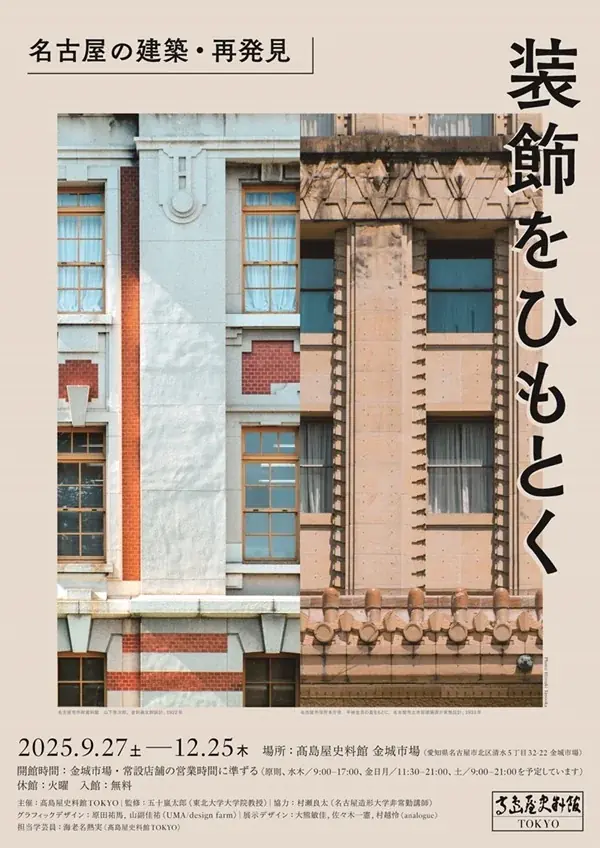

9月27日開幕 装飾をひもとく 名古屋の建築再発見

ベストカレンダー編集部

2025年9月22日 18:54

装飾をひもとく名古屋展

開催期間:9月27日〜12月25日

東京から名古屋へ渡った展示——展示什器の再生と地域に根ざす表現

高島屋史料館TOKYOで2020年9月から2021年2月にかけて開催された「装飾をひもとく」展、およびその続編「さらに装飾をひもとく」(2024年9月〜2025年2月)は、展示の内容だけでなく来場者の反応や会期中の図録刊行などを通じて広く注目を集めました。今回、同シリーズが初めて名古屋で開催されるにあたり、展示に用いた什器を単に移設するのではなく、名古屋と東京を拠点に活動する建築設計事務所・analogueが什器を改修して名古屋版として再生するというプロジェクトが進められています。

この経緯は、東京での来館者から寄せられた「会期終了後、この展示什器はどうなるのか」といった問いかけや、「素敵だからこれっきりはもったいない」という要望を受けたことに端を発しています。展示什器の改修は単なる保存や再利用にとどまらず、金城市場という戦後の風情を残す市場空間と結びつくことで、新たな場所性を獲得する意図が込められています。

展示什器改修の背景と設計監修

什器の改修設計監修はanalogueが担当し、金城市場の改修設計も同事務所が監修しています(2024年着手、現在も進行中)。既存の商業空間である日本橋高島屋の百貨店的空間とは異なる、市場の味わい深い空間に合わせるための調整や素材選定、動線の再設計が行われました。

会場となる金城市場は、展示什器と建築空間の関係性を見るうえで重要な舞台となります。展示の物理的な装置と現地の建築的文脈が互いに寄り添うことで、観覧体験は単なる展示室内の鑑賞を越えて街歩きや建築の再読にもつながる構成が意図されています。

展示内容と取り上げる名古屋の建築装飾

本展では名古屋の建築装飾を高い解像度で読み解くことを目標とし、帝冠様式や古典主義、教会で用いられるゴシック様式、土木構造物、現代の商業空間に至るまで多様な対象を取り上げます。展示は約12件の名古屋の建築を対象として構成され、各建築の装飾的特徴とその歴史的・社会的文脈を提示します。

以下に展示で具体的に取り上げられる主な建築を列挙します。展示パネルや模型、写真、図解などを通じて、装飾要素がどのようにデザインされ、どのような意図や工法がそこにあるかを紐解きます。

- 名古屋市役所本庁舎(外観設計:平林金吾、内装及び実施設計:名古屋市建築課、1933年竣工)

- 愛知県庁本庁舎(基本設計:渡辺仁・西村好時、実施設計:愛知県営繕課、1938年竣工)

- 名古屋市演劇練習館 アクテノン(旧稲葉地配水塔/旧中村図書館)(設計:名古屋市水道部、1937年竣工、1965年改修、1995年改修)

- アニヴェセル 白壁(結婚式教会)(設計:西脇一郎デザイン事務所、2008年竣工)

- 鶴舞公園噴水塔(設計:鈴木禎次、1910年竣工)

- カトリック布池教会(設計:山下寿郎設計事務所、1961年竣工)

- ジェイアール名古屋タカシマヤ7階メンズラグジュアリーゾーン(環境設計:馬場智嘉、2023)

上記は展示で取り上げる建築の一部ではなく、展示の焦点となる主要な対象群です。各建築については設計者、竣工年、改修履歴などの情報を併記し、装飾の様式や素材、意匠の由来を解説します。

展示では図版や拡大写真、詳細図解を用いて、普段は見落としがちな装飾部位や細部の造形を可視化します。装飾のモチーフ、技術、修復の痕跡などを丹念にひもとくことで、建築を新たな視座から理解できるよう構成されています。

会期・会場・アクセス、入館情報と関連イベント

本展は2025年9月27日(土)から2025年12月25日(木)まで、愛知県名古屋市北区清水5丁目32-22の金城市場にて開催されます。入館料は無料で、休館日は火曜日です。開館時間は金城市場・常設店舗の営業時間に準ずる予定で、原則として水木は9:00–17:00、金日月は11:30–21:00、土は9:00–21:00となっています。

金城市場へのアクセスは地下鉄名城線「志賀本通駅」から徒歩8分、「黒川駅」から徒歩11分となっています。来館に際しては公共交通機関の利用が推奨されています。

トークイベント

展示関連のトークイベントとして、監修の五十嵐太郎(建築史家)と執筆協力の村瀬良太(建築史家)による「名古屋の建築装飾をひもとく」を2025年11月16日(日)18:00〜20:00に金城市場会場で開催します。事前申し込みが必要です。

トークでは展示で紹介しきれなかった建築装飾の深堀りや、名古屋における装飾表現の地域的特徴についての議論が予定されています。詳細および参加申し込みは高島屋史料館TOKYOのウェブサイト上で告知されます。なおイベント内容が変更となる場合があります。

問い合わせ先や詳細情報は下記の公式案内ページおよび各種SNSで案内されています。URLは記事末の一覧にも記載しています。

制作・監修チーム、配布物とデザインについて

展覧会の監修は五十嵐太郎(東北大学大学院教授)が務め、協力に村瀬良太(名古屋造形大学非常勤講師)が名を連ねます。展示のグラフィックデザインは原田祐馬・山副佳祐(UMA /design farm)、展示デザインは大熊敏佳・佐々木一憲・村越怜(analogue)が担当しています。

今回も会場限定で特別な建築マップを配布します。監修は五十嵐太郎、執筆は村瀬良太、画は宮沢洋が担当した名古屋版のマップです。シリーズの定番手法として、会場の狭さを逆手に取り展示体験を街へと拡張する「街歩き」を促す仕立てになっており、会場を出れば周辺にオリジナルの建築見どころが数多く存在します。

以下は本展に関わる主要クレジットおよび連絡情報の一覧です。

- 主催

- 高島屋史料館TOKYO

- 監修

- 五十嵐太郎(東北大学大学院教授)

- 協力

- 村瀬良太(名古屋造形大学非常勤講師)

- グラフィックデザイン

- 原田祐馬、山副佳祐(UMA /design farm)

- 展示デザイン

- 大熊敏佳、佐々木一憲、村越怜(analogue)

公式情報と問い合わせ

公式情報は高島屋史料館TOKYOの展示ページにて公開されています。SNSではX(@shiryokantokyo)、Instagram(@takashimayashiryokantokyo)、LINE(高島屋史料館TOKYO)で情報発信が行われます。金城市場の詳細は同市場のInstagramアカウント(https://www.instagram.com/kinjo_ichiba/)でも確認できます。

問い合わせは高島屋史料館TOKYOのコンタクトページ(https://www.takashimaya.co.jp/contact/shiryokantokyo/)および代表電話03-3211-4111(日本橋高島屋)で受け付けています。展覧会ページのURLは以下の通りです:https://www.takashimaya.co.jp/shiryokan/tokyo/nagoya_kinjyoichiba/

展覧会の要点まとめ

以下の表は本展の開催情報、会場、監修・制作チーム、配布物、主な展示対象などを整理したものです。展覧会の主要事項を俯瞰的に確認できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催 | 高島屋史料館TOKYO |

| 会場 | 高島屋史料館 金城市場(愛知県名古屋市北区清水5丁目32-22 金城市場) |

| 会期 | 2025年9月27日(土)〜2025年12月25日(木) |

| 開館時間(目安) | 水木:9:00–17:00/金日月:11:30–21:00/土:9:00–21:00(常設店舗営業時間に準ずる) |

| 休館日 | 火曜 |

| 入館料 | 無料 |

| 監修 | 五十嵐太郎(東北大学大学院教授) |

| 協力 | 村瀬良太(名古屋造形大学非常勤講師) |

| グラフィックデザイン | 原田祐馬、山副佳祐(UMA /design farm) |

| 展示デザイン | 大熊敏佳、佐々木一憲、村越怜(analogue) |

| 展示対象 | 名古屋の建築約12件(例:名古屋市役所本庁舎、愛知県庁本庁舎、名古屋市演劇練習館 アクテノン、アニヴェセル 白壁、鶴舞公園噴水塔、カトリック布池教会、ジェイアール名古屋タカシマヤ等) |

| 会場限定配布物 | 名古屋版 建築マップ(監修:五十嵐太郎、執筆:村瀬良太、画:宮沢洋) |

| イベント | トーク「名古屋の建築装飾をひもとく」:2025年11月16日(日)18:00〜20:00(事前申し込み要) |

| アクセス | 地下鉄名城線 志賀本通駅 徒歩8分/黒川駅 徒歩11分 |

| 公式情報 | 高島屋史料館TOKYO 展覧会ページ、SNS:X @shiryokantokyo、Instagram @takashimayashiryokantokyo、金城市場 Instagram https://www.instagram.com/kinjo_ichiba/ |

| 問い合わせ | 高島屋史料館TOKYO コンタクトページ(https://www.takashimaya.co.jp/contact/shiryokantokyo/)/電話:03-3211-4111(日本橋高島屋 代表) |

以上が展覧会の主要情報の整理です。展示は東京での蓄積を土台にしつつ、名古屋固有の建築と空間条件に合わせて什器や展示構成を再編集・再生した点が特徴となります。会場で配布される建築マップは、展示室内で提示された知見を実際の街歩きに結びつけるための道具として設計されており、展示鑑賞後の外部での観察を促す構成になっています。

参考リンク: