ブックサンタ2025が9/23開幕 新企画しおりで書店支援

ベストカレンダー編集部

2025年9月23日 14:54

ブックサンタ2025開始

開催期間:9月23日〜12月25日

秋分の日から始まる「ブックサンタ2025」――新品の本を子ども達へ届ける全国規模の取り組み

認定NPO法人チャリティーサンタが主催するチャリティープロジェクト「ブックサンタ」が、2025年9月23日(火・祝)から12月25日(木)まで書店での寄付受付を行い、オンライン書店での受付は12月26日(金)まで拡大して開催されます。貧困や病気、災害など困難な環境にある0歳から18歳までの子ども達へ、新品の本を贈ることを目的とした活動です。

プロジェクトの公式サイトは以下の通りです。活動の詳細な情報や参加書店一覧、オンライン書店のページは各リンクから確認できます。

- プロジェクトHP:booksanta.charity-santa.com

- ブックサンタ オンライン書店:bookshop.charity-santa.com

- 活動資金の詳細(寄付ページ):lp.charity-santa.com/booksanta

- クラウドファンディング(10月中旬公開予定):camp-fire.jp

プロジェクトの規模とこれまでの歩み

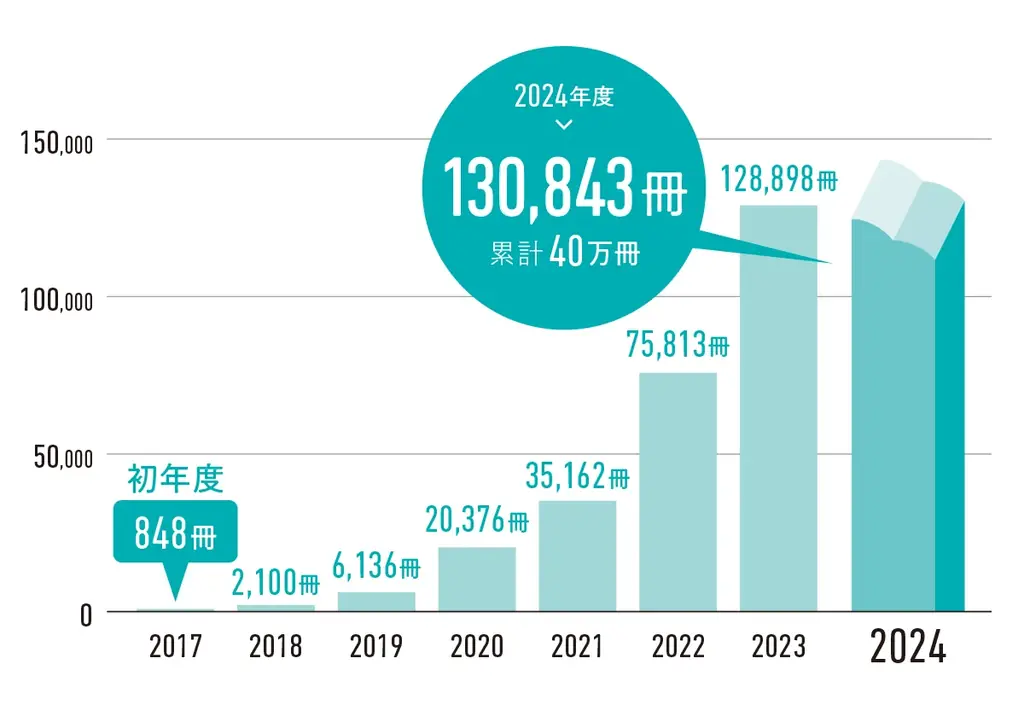

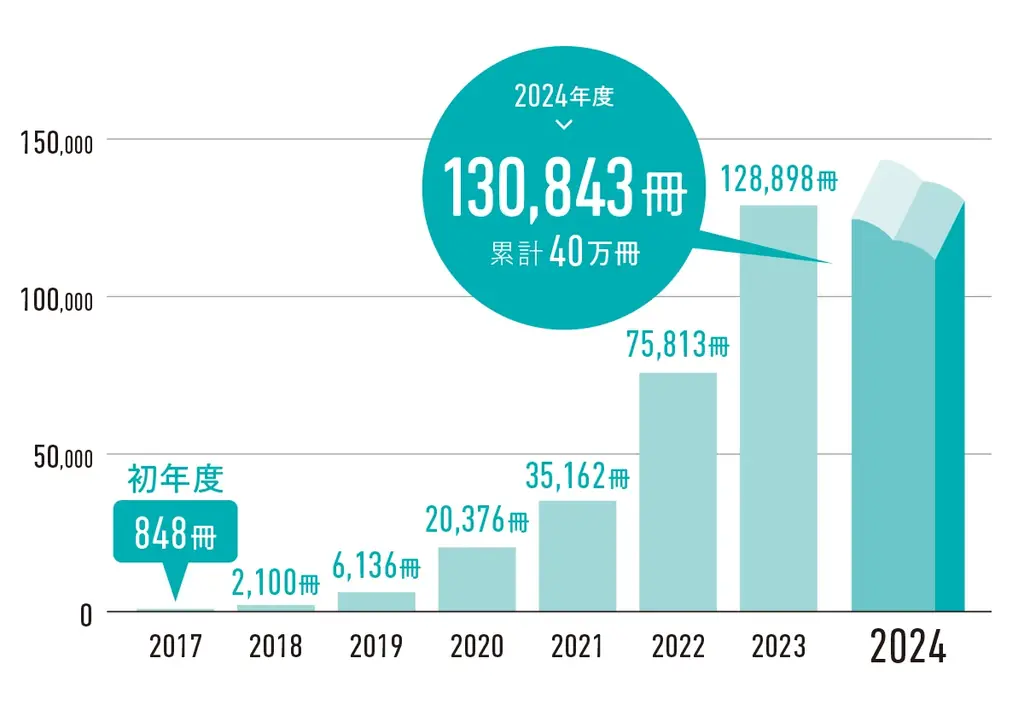

ブックサンタは2017年に開始されたプロジェクトで、当初はわずか58店舗・848冊の規模でスタートしました。以降、着実に賛同者を増やし、成長を続けています。

直近の実績では、昨年の寄付冊数が130,843冊を記録し、累計寄付冊数は400,176冊に達しています。参加書店は全国で1,851店舗、参加書店法人は150法人となり、書店法人数は過去最多です(昨年の参加書店は1,868店舗、参加書店法人は138法人)。

参加方法と新たな支援形態――店頭とオンライン、しおり販売の導入

ブックサンタの参加方法はシンプルに設計されています。書店に来店して本を選び、レジで「ブックサンタに参加します」と伝え、購入した新品の本をその場で寄付するだけです。手軽に寄付できる点が継続的な賛同を得る要因となっています。

書店に足を運ぶのが難しい方に向けては、専用のオンライン書店や10月中旬に公開予定のクラウドファンディングも用意されています。オンライン書店は掲載作品数を約1,000作品に拡充し、店頭で入手しにくい子ども達のニーズにマッチした本を確実に届ける仕組みづくりを進めています。

参加のステップ(店頭)

- 参加書店に来店し、子ども達に贈りたい新品の本を選ぶ。

- レジで「ブックサンタに参加します」と店員に伝える。

- 購入した本をそのまま書店で寄付する。

オンライン利用者向けには、選書スタッフが厳選したタイトルの中から選べる仕組みや、初めてオンライン用にオリジナルステッカーを作成するなど、利便性と魅力を高めています。

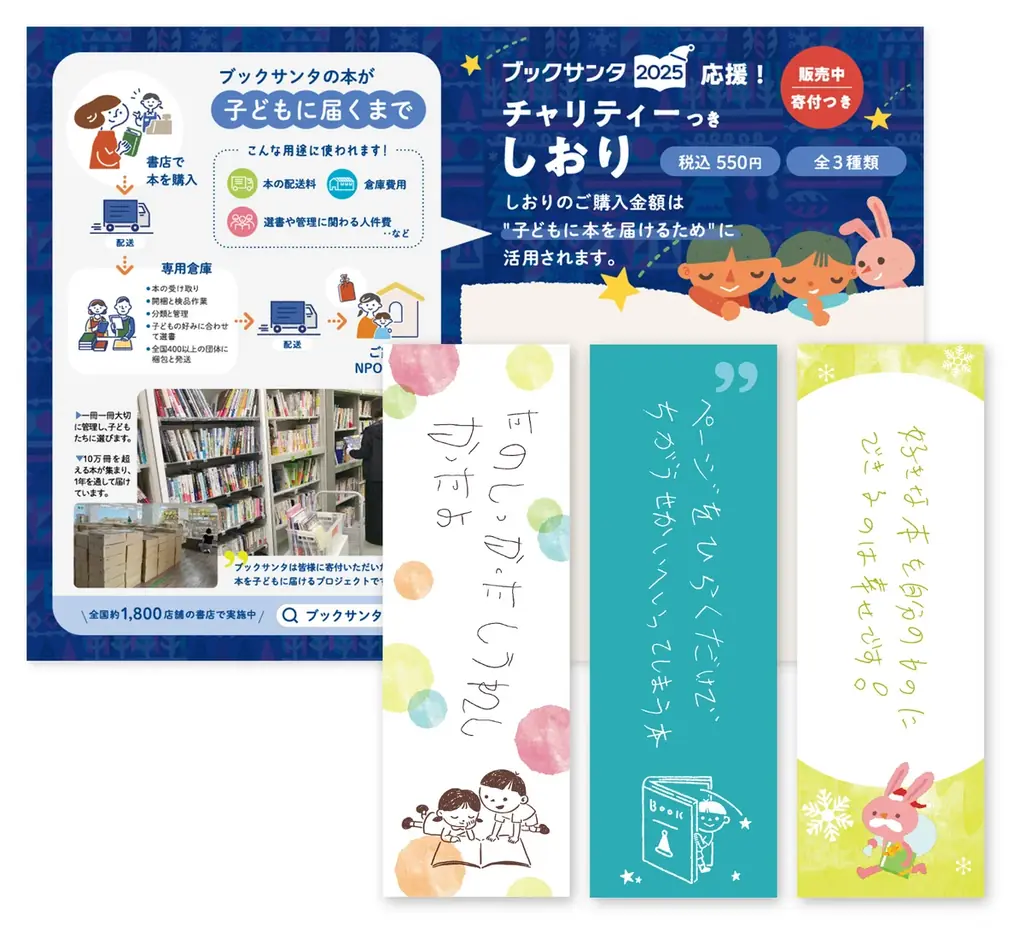

今年の新企画:オリジナルしおりでNPOと書店を応援

2025年は活動資金不足への対応と、書店を応援するための新たな取り組みとしてチャリティー付きのオリジナルしおりが導入されます。しおりは全国のブックサンタ賛同書店で販売され、一部はオンラインでも取り扱われます。

しおりの特徴や販売条件は以下の通りです。

- デザイン:3種類(子どもからの手書きメッセージをデザインに採用)

- 販売価格:550円(税込)

- 販売場所:ブックサンタ賛同書店(一部、オンラインでも販売)

- 収益の配分:売上の50%をNPOの活動資金(配送費・倉庫費など)へ、50%を書店支援(NPOへの本の送料負担軽減など)へ充当

運営課題と大規模投資――仕分け自動化と資金ニーズ

ブックサンタは寄付冊数の増加に伴い、物理的な作業量や運営費用が増大している点を課題として挙げています。寄付冊数は年々増えている一方で、活動を継続的かつ安定的に運用するための資金が慢性的に不足しているという現状があります。

そこで2025年は、約3,000万円(約30,000,000円)を投じて大規模な設備投資を実施しました。特に注力したのは本の仕分け作業の効率化です。

仕分け機の導入と効果

導入されたのはセミオーダーメイド式の仕分け機で、従来はスタッフが手作業で行っていた本の選別を自動化します。20種類以上のジャンルに分類する運用を想定しており、寄付冊数が増加しても安定して配送準備ができる体制を整えます。

仕分け機導入により、作業負担の軽減、人為的ミスの削減、出荷スピードの向上が期待されます。ただし機器導入や倉庫費、配送費などは継続的な資金負担となるため、活動資金の周知と寄付の継続が求められています。

資金支援の仕組み

資金支援は以下の方法で受け付けられます。

- 公式サイトからの寄付(年間を通じて受付)

- クラウドファンディング(10月中旬正式公開予定:camp-fire.jp)

- オリジナルしおりなどのチャリティーグッズ購入

詳細は公式の資金ページ(lp.charity-santa.com/booksanta)で確認できます。

関係者の声、参加規模、運営情報――書店・団体との連携状況

ブックサンタは書店や作家、企業、ボランティアなど多様なパートナーと連携して運営されています。2025年は参加書店数が1,851店舗、参加書店法人数が過去最多の150法人となりました。参加店舗数は昨年の1,868店舗から減少しましたが、法人単位の拡がりは進んでいます。

以下に関係者のコメントを掲載します。

- NICリテールズ株式会社 執行役員 野上 由人氏

-

「見たこともない、知らない誰かに贈るため、わざわざ書店の店頭で本を買ってそのまま寄付する善意の輪が広がっている事実には、やはり本の力を感じます。…本を選ぶ楽しさも寄付が広がる理由のひとつだとすれば、書店の存在価値をも証明してくれています。」

(発言は原文のまま引用しています。寄付行為が読書の機会と書店の価値をつなげている点を強調しています。)

- 一般財団法人出版文化産業振興財団(JPIC) 専務理事 松木 修一氏

-

「JPICでは定期的に『無書店自治体』の調査を行っており、最新の2025年5月の調査では28.6% の自治体に書店がありません。…ブックサンタの取り組みではクリスマスに新しい本を贈ることで、かけがえのない想い出とともに、子どもだけでなくその家族にも本の楽しさを伝えています。」

(地域から書店が減少する現状を背景に、読者育成の重要性とブックサンタの社会的意義を述べています。)

企業・団体としての参加方法

企業・団体からの応援は多様な形で行われています。これまで協賛金や助成金、広告物印刷費の提供、社員寄付のマッチング、物品寄付、ボランティア参加などが行われてきました。協賛・協力の詳細は運営団体の企業向けページで案内されています。

企業や団体の協力に関する情報は次のリンクを参照してください:charity-santa.com/join/company-organization/

運営団体の基本情報

本プロジェクトの運営団体は認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)チャリティーサンタです。ミッションは「子ども達に愛された記憶を残すこと」で、子どものために大人が手を取り合う社会を目指しています。

チャリティーサンタの主なプロジェクトには、サンタクロースの訪問活動、ブックサンタ、洋菓子店と連携する「シェアケーキ」、映画館での体験を贈る「シェアシネマ」などがあります。全国の困難を抱える子どもを支援する団体とのネットワーク構築にも力を入れています。

- 所在地:〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-21-5 ヒガシカンダビル307号

- 代表者:代表理事 清輔(きよすけ)夏輝

- 設立:2008年9月(NPO法人化2014年4月)

- 公式URL:https://www.charity-santa.com/

要点のまとめ表

以下に、記事で取り上げた主要な情報を表形式で整理しました。本プロジェクトの開催期間、参加規模、寄付実績、資金計画、問い合わせ先などを一目で確認できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| プロジェクト名 | ブックサンタ2025(認定NPO法人チャリティーサンタ主催) |

| 書店での寄付受付期間 | 2025年9月23日(火・祝)〜2025年12月25日(木) |

| オンライン書店での受付期間 | 〜2025年12月26日(金) |

| 参加書店数 | 1,851店舗(2025年)/昨年は1,868店舗 |

| 参加書店法人数 | 150法人(過去最多、昨年は138法人) |

| 前年寄付冊数 | 130,843冊(昨年実績) |

| 累計寄付冊数 | 400,176冊(2025年時点) |

| 設備投資額 | 約3,000万円(仕分け機導入など) |

| しおり(チャリティーグッズ) | デザイン3種類、販売価格550円(税込)、売上の50%をNPO活動資金へ、50%を書店支援へ |

| オンライン書店掲載点数 | 約1,000作品(作家サンタ推薦図書を含む) |

| クラウドファンディング | 10月中旬正式公開予定(詳細:camp-fire.jp/projects/884458/idea) |

| 運営団体 | 認定NPO法人チャリティーサンタ(代表理事:清輔 夏輝) |

| 問い合わせ・詳細 | https://booksanta.charity-santa.com/、https://www.charity-santa.com/ |

以上がブックサンタ2025の主要な情報の整理です。子ども達に新品の本を届けるための仕組みとして、店頭での寄付に加えオンラインやチャリティーグッズを通じた支援の選択肢が拡充されています。運営側は設備の自動化や資金調達の多様化により、引き続き活動の安定化を図りつつ、書店との連携を深める方針です。

参考リンク: