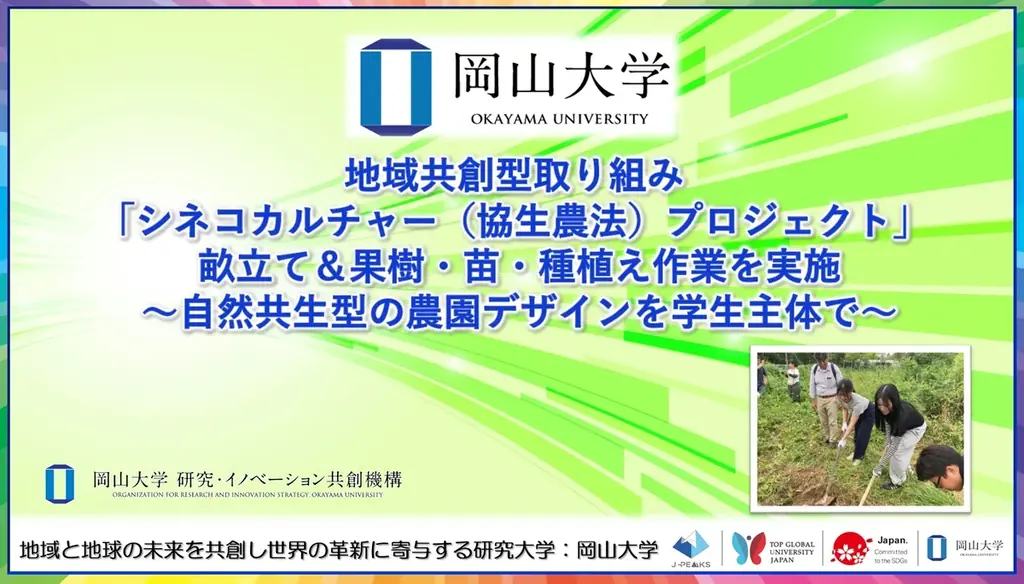

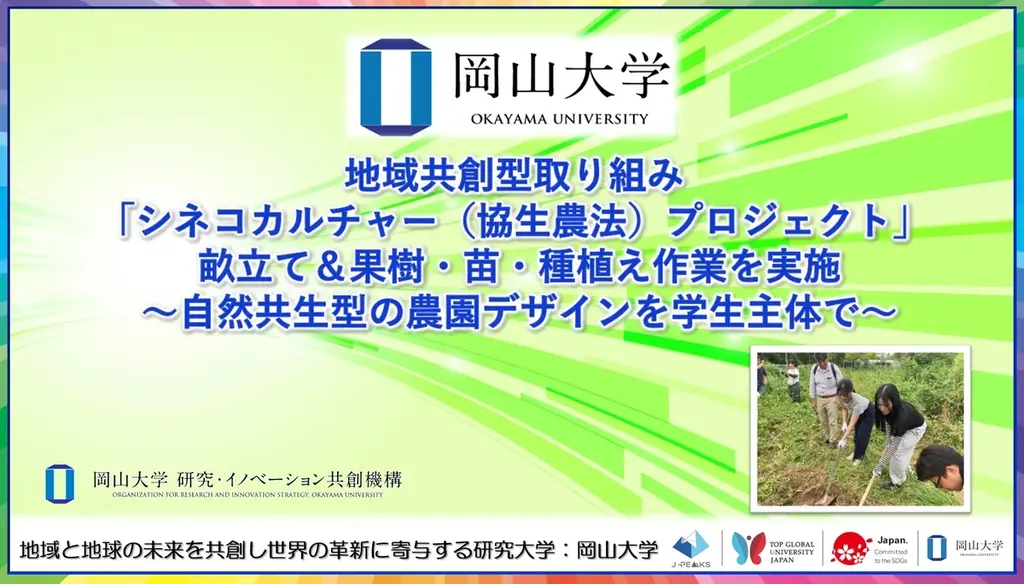

岡山大学の学生主体協生農法実習 耕作放棄地再生とバナナ植え付け

ベストカレンダー編集部

2025年9月24日 06:29

協生農法 畝立て実習

開催日:9月18日

学生主体で耕作放棄地を再生する現場――2025年9月18日の取り組み記録

国立大学法人岡山大学は、内閣府「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」の一環として「シネコカルチャー(協生農法)プロジェクト」を学生主体で推進しています。2025年9月18日、岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センターの農場で行われた当日の活動は、耕作放棄地の再生と自然共生型農園のデザインを目的とした実践的な学びの場となりました。

当日は一般社団法人シネコカルチャーから講師2名を招き、農学部・工学部・経済学部・資源植物科学研究所の学生や教員に加え、事務職員、産学官連携コーディネーター、地域金融機関の関係者、養蜂家など多様な参加者を含めて約30名が集まりました。参加者は講義と実作業を通じて協生農法の理念を学び、畝立て、果樹・苗・種の植え付けを行いました。

当日の主な流れと参加者構成

午前中は一般社団法人シネコカルチャーのナビゲーター、岡本覚氏による協生農法のレクチャーが行われ、午後にかけて農園デザイン検討と畝立て作業、果樹や苗、種の植え付けが実施されました。全行程を通して、学生が主体的に作業と議論を行う構成になっていました。

参加者は多部局にまたがり、学際的な視点から農園づくりに関与しました。具体的には農学部、工学部、経済学部、資源植物科学研究所の学生・教員、事務職員、産学官連携コーディネーター、地域金融機関関係者、養蜂家、さらにOI-Start会員企業の協力を受ける形で多様な専門性が結集しました。

- 開催日:2025年9月18日

- 参加人数:約30名(学生・教職員・産学官関係者・地域関係者等)

- 会場:岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センター農場

協生農法の理念と圃場での実践

講義は協生農法の基本理念である無耕起・無施肥・無農薬を中心に展開され、植物同士の共生による生態系の形成とその維持管理の考え方について説明がありました。参加者は理論を聞いたうえで実際に土に触れ、設計と作業を通じて理念を理解しました。

協生農法は単なる栽培手法ではなく、生態系をデザインする手法として位置づけられており、当日は複数種の植物を組み合わせる生態系モデルの検討から始め、畝の配置、植栽の組合せ、維持管理の方針までグループごとにアイデアを出し合いました。

具体的な実作業内容

作業ではまず畝立て(うねたて)を参加者全員で行いました。畝立ては水はけや根域の確保、作物間の相互作用を意識した配置設計の基礎となる作業です。複数区画に分かれて畝を整えたのち、果樹や苗、種の植え付けを行いました。

特筆すべき点として、OI-Start会員企業である大同塗装株式会社(Daido Coffee Farm)から株分けを受けたバナナの植え付けが行われたことがあります。地域企業との連携により、導入する植物の多様性が広がり、地域特性を活かした農園づくりが進められています。

- 講師

- 一般社団法人シネコカルチャー(講師2名)、ナビゲーター岡本覚氏

- 基本方針

- 無耕起・無施肥・無農薬を基礎とする協生農法の実践

- 導入作物

- 果樹、各種苗、種、株分けによるバナナ等

産学官連携と技術融合に向けた取り組み

今回の活動は耕作放棄地の再生という地域課題の解決と、学生に対する実践的な学びの場という二つの側面を持っています。岡山大学は産学官連携を通じて地域企業や団体と協働し、農園づくりだけでなく技術面での連携も進める計画です。

将来的には生成AIや画像認識技術を活用した植物識別アプリの開発、ICT・ロボティクスとの融合を進めることにより、環境調和型の新たな農業モデルの構築を目指しています。これにより、現場での管理効率化や生態系モニタリングの高度化が期待されます。

現在予定・計画中の連携・実証

岡山大学は、おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム(OI-Start)をはじめとする地域イノベーションの枠組みに参加しています。今回の活動ではOI-Start会員企業の協力を得てバナナの導入が行われ、今後は遠隔操縦式草刈機など産学共同開発機器の実証を進める予定です(参考:過去のPR情報)。

技術的な取り組みでは、生成AIや画像認識を用いた植物識別アプリの開発を掲げ、フィールドで得られるデータと研究を連携させることで、実証検証と実用化への道筋を作ります。これらは地域の持続可能性と学生教育を両立させるための重要な要素です。

- 技術連携:生成AI、画像認識、ICT・ロボティクス

- 実証予定:遠隔操縦式草刈機(産学共同開発)

- 地域連携:OI-Start会員企業(大同塗装株式会社/Daido Coffee Farm)

プロジェクトの要点整理と問い合わせ先

以下は本件で伝えられた主要情報を一覧化したものです。記事末には表形式で要点を整理していますが、ここでも要点をまとめておきます。プロジェクトは学生主体で実践的学びを提供すること、協生農法の理念に基づく無耕起・無施肥・無農薬の圃場設計、地域企業や団体との連携による多様な植物導入、そしてAI・ロボット技術との融合を目指す点が特徴です。

参考情報や関連リンク、問い合わせ先も公開されています。問い合わせ先には岡山大学研究・イノベーション共創機構の担当者情報や各種連絡窓口が含まれており、事務的な問い合わせや取材の申込などに対応可能です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| プロジェクト名 | シネコカルチャー(協生農法)プロジェクト(岡山大学) |

| 発表日 | 2025年9月23日(プレスリリース掲載日時:22時33分) |

| 実施日 | 2025年9月18日(畝立て・植え付け実施) |

| 会場 | 岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センター 農場 |

| 参加者 | 約30名(農学部・工学部・経済学部・資源植物科学研究所の学生・教員、事務職員、産学官連携コーディネーター、地域金融機関、養蜂家等) |

| 講師 | 一般社団法人シネコカルチャー(講師2名)・ナビゲーター:岡本覚氏 |

| 実施内容 | 協生農法レクチャー、農園デザイン検討、畝立て、果樹・苗・種の植え付け、バナナの株分け植え付け(Daido Coffee Farmより) |

| 基本方針 | 無耕起・無施肥・無農薬(協生農法) |

| 連携団体/企業 | 一般社団法人シネコカルチャー、OI-Start(おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム)、大同塗装株式会社(Daido Coffee Farm)、岡山大学研究・イノベーション共創機構 ほか |

| 今後の技術計画 | 生成AI・画像認識を活用した植物識別アプリの開発、ICT・ロボティクスとの融合、遠隔操縦式草刈機等の実証 |

| 参考リンク | |

| 問い合わせ先(代表) | 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 副本部長 舩倉隆央 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟 TEL: 086-251-7151 E-mail:co-creation◎adm.okayama-u.ac.jp(※@を◎に置き換えています) |

| その他窓口 | 産学官連携本部(総合) TEL:086-251-8463 E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp(※◎を@に置き換えて下さい) 研究機器共用(チーム共用) TEL:086-251-8705 / FAX:086-251-7114 E-mail:cfp◎okayama-u.ac.jp(※◎を@に置き換えて下さい) |

以上の表は本プロジェクトの主要事項を整理したものであり、取材や協働、学内外での連携に際しての参照として利用できる。関連する資料や画像はプレスリリース素材としてダウンロードが可能で、詳細は岡山大学の公開ページや各関連リンクを確認することで、より具体的な情報を得ることができる。

本件の詳細は岡山大学の公式サイト(https://www.okayama-u.ac.jp/)および上記の問い合わせ先から確認が可能である。また、協生農法に関する基礎的な解説や商標に関する注記として、『協生農法®』は株式会社桜自然塾の登録商標であり、『Synecoculture™(シネコカルチャー)』はソニーグループ株式会社の商標である点も併せて記載されている。

参考リンク: