9月25日 主婦休みの日に見る「名もなき家事」

ベストカレンダー編集部

2025年9月24日 10:50

主婦休みの日の可視化

開催日:9月25日

「主婦休みの日」に浮かび上がった家庭内の見えない負担とその背景

2025年9月24日10時、ビースタイルグループが発表したリリースは、翌9月25日の「主婦休みの日」を前に、家庭に潜む“休みにくさ”とその背後にある見えないバイアスに光を当てたものです。サンケイリビング新聞社が2009年に提唱したこの記念日は「日ごろの家事への感謝を表し、お互いを思いやるきっかけの日」とされていますが、現実には「自分がやらなければ」という抱え込みから安心して休めない人が多いと指摘されています。

発表元:ビースタイルグループ(しゅふJOB総研運営)/発表日時:2025年9月24日 10:00。このリリースでは、しゅふJOB総研による継続的な調査の最新結果と、累計130万PVを突破したコミックエッセイ『“生きづまる”私たち』の描写を合わせ、家事・育児・働き方に関する実情を可視化しています。

コミックが示す「見えない家事」の実像

漫画『“生きづまる”私たち』は、掃除・料理・家計管理といった表面的に見える家事だけでなく、名前のつかない小さな作業(いわゆる「名もなき家事」)に追われる日常を描いています。第2話や第5話など複数のエピソードを通じ、当事者が抱える孤立感や伝わらない負担が具体的に表現されています。

作品はシリアスなテーマをコミカルなタッチで描き、多くの読者から共感の声を集めています。累計130万PV突破の背景には、読者が自分ごととして受け止めやすい描写と、日常の「わかる」に寄り添う表現があると考えられます。

- 描写された代表的な場面

- 第2話「みさとのいら立ち」:複数の家事を1人で抱え込み、周囲に負担が伝わらないもどかしさを描写

- 第2話:名前のつかない細かな家事=“名もなき家事”に追われる日常

- 第5話「あやみと小1の壁」:小学校入学をきっかけにタスクの多さを共有しようとする場面、行政サービスを知りながらも他人を頼ることにためらう心理

調査が示す現状:満足が増える一方で残るすれ違い

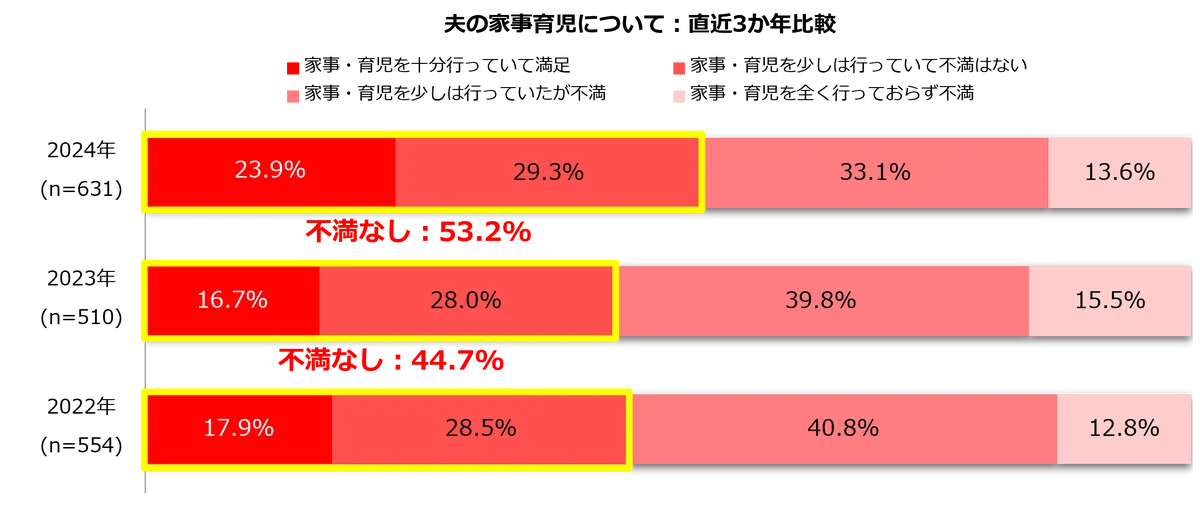

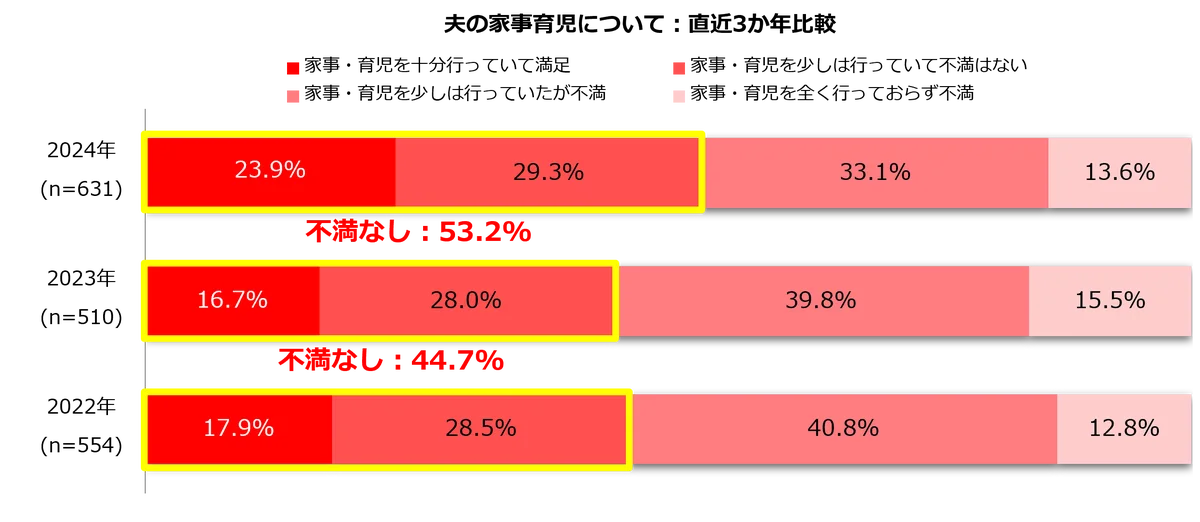

しゅふJOB総研が長年にわたり続ける調査は、家事や育児に関する当事者の実感を定量的に示します。2024年調査「夫の家事・育児2024」では、妻の46.7%が「夫の家事・育児に不満あり」と回答した一方で、「不満なし」と答えた人は53.2%に達し、直近3年で最多となりました。

この数値は家事分担に対する満足度がやや改善していることを示唆しますが、問題の核心は「満足している」と答えた層と「不満を感じている」層の間にある認識差、とくに「名もなき家事」の扱いにあります。見えない作業が家庭内の理解を妨げ、結果として小さなすれ違いが積み重なる現象が観察されています。

調査結果の要点と解説

- 夫の家事・育児に「不満あり」:46.7%

- 「不満なし」:53.2%(直近3年で最多)

- 積極的に取り組んでいた家事1位:ゴミ出し(調査項目における上位)

しゅふJOB総研 研究顧問の川上敬太郎は、家事・育児・介護といった「家オペレーション」の多くを女性が担う現状を指摘し、「家事の全貌を見える化・共有することが解消の第一歩」と助言しています。見える化とは単にリスト化するだけでなく、日々発生する小さなタスクを具体的に示し、担当や頻度を家族で合意するプロセスを意味します。

「自分でやらなければ」という無意識の思い込みがもたらす影響

漫画や調査を通じて明らかになったのは、行政サービスや外部リソースが存在しても活用が進まない背景に「他人を頼ることへのためらい」や「家庭は自分たちでやるべきだ」という無意識の思い込みがあることです。第5話では、入学説明会を機にタスクの多さを家族で共有しようとする場面が描かれますが、同時に外部に頼る不安も描写されています。

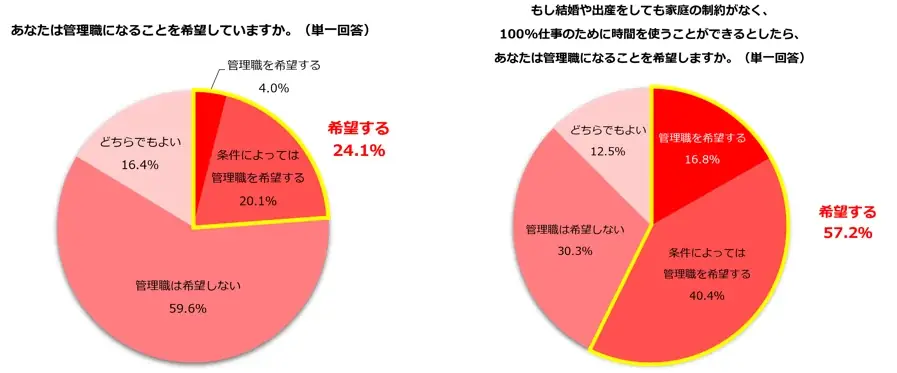

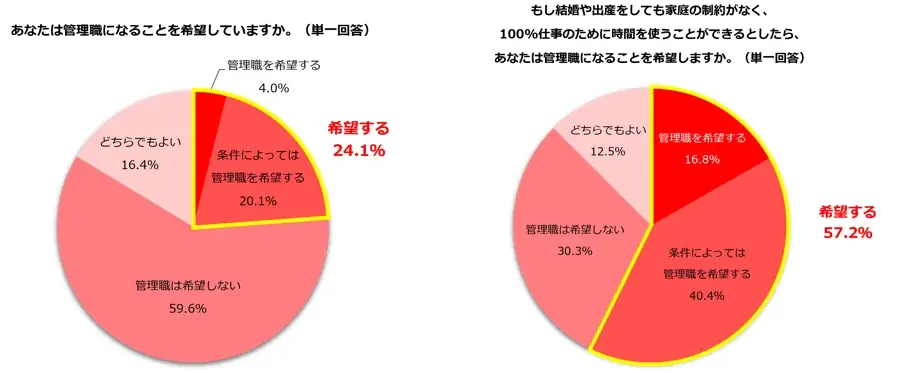

この無意識のバイアスは、個人の選択だけでなくキャリア形成にも影響を与えます。しゅふJOB総研の別の調査では、家庭の制約がある状態では管理職を希望する人が24.1%にとどまる一方、「制約がなければ管理職を希望する」割合は57.2%に上ります。つまり、家庭の負担があることで本来のキャリア志向が抑えられている可能性が示されています。

家庭負担とキャリア希望の関連

- 家庭の制約がある場合:管理職希望は24.1%

- 制約がない場合:管理職希望は57.2%

川上はこの差を「女性への家事負担の集中を生む見えないバイアス」によるものと分析しています。結果として、キャリアアップを望む人が家庭負担を考慮して選択肢を狭めてしまう構図が生まれていると述べています。

漫画と調査が伝える声、関係者プロフィール、関連情報

本リリースには漫画の描写紹介に加え、読者の声・関係者のプロフィール・組織の紹介が詳述されています。漫画は育児・家事・介護・年齢といった目に見える壁と、「私にはムリ」「理解されない」といった目に見えない壁の双方を扱っています。作者と研究顧問のプロフィールは、問題の深刻さと長期的な取り組みを理解する手がかりになります。

以下に関係者と関連組織、リンクを整理します。原資料に記載された内容を省略せずそのまま明示します。

漫画家:にゃほこ(プロフィール)

1979年生まれ、北海道在住。4人の息子の母。2015年よりイラストレーターとして本格的に活動。コミカルで可愛らしいタッチが特徴。趣味は手芸、読書、耳掃除、アニメ鑑賞。

作品URL:https://part.shufu-job.jp/news/lifemagazine-type/ikizumaruwatashitachi/

しゅふJOB総研 研究顧問:川上敬太郎(プロフィール)

1973年三重県津市生まれ。愛知大学文学部卒業後、大手人材サービス企業管理職、業界専門誌の営業推進部部長兼編集委員などを経て2010年に株式会社ビースタイル入社。2011年に『しゅふJOB総合研究所』を起ち上げ所長就任。のべ50,000人以上の声を調査・分析し、300本以上のレポートを配信。2021年に独立し現職。ワークスタイル研究家として執筆・講演、広報ブランディング活動のアドバイザリーなどを行う。

実務経験分野は人材派遣・紹介・アウトソーシング等に20年以上従事。各種委員、メディア出演、執筆多数。厚生労働省の委託事業検討会委員など公的委員等も歴任。

読者の声(一部抜粋)

- 「よくある主婦の日常に『わかるわかる』と共感しながら読めました!私も主夫みたいなものなので」(男性)

- 「小1の壁の具体的なイメージが湧き、勉強になりました」(女性)

- 「専業主婦の湧き上がる様々な感情を描いて、それを紐解いていくストーリーが面白いし、めっちゃ共感できます」(女性)

- 「主婦の妻の気持ちが少しわかったような気がしました」(男性)

- 「『幸せのカタチは今の私が作る』シンプルだけど心に残るワードでした」(女性)

作品公開後、多くの共感や気づきの声が寄せられていることが報告されています。

しゅふJOB総研およびビースタイルグループについて

しゅふJOB総研は2011年設立。ライフイベントに関わらず多くの女性が活躍できる社会を目指し、定期的なアンケート等の調査を実施・発信しています。過去の調査結果は以下から参照可能です:https://www.bstylegroup.co.jp/news/category/report/

しゅふJOB総研は東京大学SSJDAに過去の調査データを寄託しています:http://bit.ly/2n8jHIJ

ビースタイルグループは『時代に合わせた価値を創造する』をPURPOSEに掲げ、しゅふの雇用創出や多様な働き方支援など人材サービス事業を主軸に活動しています。代表的な事業に『しゅふJOB』『スマートキャリア』などがあります。リリースでは、今後も課題の可視化と発信を継続する旨が記載されています。

この記事の要点とデータの整理

ここまでに示した主要な数値・事実・リンクを表形式で整理します。下表は本リリースの重要事項を分かりやすくまとめたものです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発表日・発信元 | 2025年9月24日 10:00/ビースタイルグループ(しゅふJOB総研) |

| テーマ | 「主婦休みの日」における家庭内の見えないバイアスと“休みにくさ”の可視化 |

| 漫画 | 『“生きづまる”私たち』 累計130万PV。作者:にゃほこ(1979年生、北海道、4児の母) |

| 主要描写・エピソード | 第2話「みさとのいら立ち」、第5話「あやみと小1の壁」など。名もなき家事や外部サービスへのためらいを描写 |

| 調査名・主要数値 | 「夫の家事・育児2024」:夫の家事・育児に「不満あり」46.7%/「不満なし」53.2%。積極的に取り組んでいた家事1位は「ゴミ出し」 |

| 管理職希望に関する調査 | 家庭の制約がある場合の管理職希望:24.1%/制約がなければ:57.2% |

| 研究顧問 | 川上敬太郎(1973年生、しゅふJOB総研 研究顧問、のべ50,000人の声を調査・分析) |

| 関連リンク | 漫画はこちら/調査一覧:https://www.bstylegroup.co.jp/news/category/report//SSJDA寄託:http://bit.ly/2n8jHIJ |

| キーワード(リリース記載) | ビースタイル、しゅふJOB総研、漫画、主婦、主夫、家事、育児、両立、記念日 |

上表は今回の発表で示された主要な事実とデータを整理したものです。家庭内の見えない負担や無意識の思い込みは、個人の努力だけでは解消しにくく、家事の見える化や当事者意識の共有、外部リソースの活用といった仕組みづくりが重要であることが今回の調査と漫画の両面から読み取れます。

参考リンク: