ピアニストの“タッチ”が音色を生む仕組みを解明

ベストカレンダー編集部

2025年9月25日 05:44

ピアニストのタッチ解明

開催日:9月22日

ピアニストの“タッチ”が音色をつくる:100年以上の未解決命題に科学的解答

一般社団法人NeuroPianoと株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所の研究グループは、ピアニストが鍵盤に加える「タッチ」によってピアノ音色が変化することを、科学的手法で明らかにしました。発表はプレスリリース(2025年9月24日 11時00分)にて行われ、研究成果は米国科学誌 Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) に2025年9月22日(米国東部時間)に公開されました(DOI:10.1073/pnas.2425073122)。

この研究は、芸術表現における「タッチによる音色操作」が単なる比喩ではなく、具体的な身体運動の特徴に基づく技能であることを示す点で重要です。音色をめぐる問いは20世紀初頭から議論されてきましたが、今回の研究は高精度計測と心理物理実験、データサイエンス解析を組み合わせることでその因果関係を同定しました。

発表の背景と重要性

音楽家や外科医、伝統工芸の職人など、熟練技能は長年の訓練によって獲得される運動技能と感覚の統合によって支えられます。ピアノ演奏においては高さや音量が演奏操作に依存することは明白ですが、「同一楽器で異なる音色に聴こえる」現象の身体運動上の原因は長らく科学的に証明されていませんでした。

本研究は、芸術教育や技能伝承、リハビリテーションやヒューマンインターフェース設計など、応用範囲が広い点でも意義があります。運動特徴を可視化・提示することで、効率的なトレーニングや誤学習の予防が期待されます。

HackKeyによる高精度計測と実験デザイン

研究チームは独自開発の非接触センサー「HackKey」を用いて、ピアノ鍵盤の動きを1秒間に1000コマ(1ミリ秒)で、0.01 mm単位の空間分解能で計測しました。88鍵すべてを対象にした包括的な計測が可能となっています。

計測対象となったのは、国際的に著名な実績を有するピアニスト20名が行った、「明るい/暗い」「軽い/重い」といった意図的な音色表現を含む演奏です。各演奏の鍵盤動作と録音音をもとに、心理物理実験と統計解析を組み合わせて音色知覚の検証を行いました。

計測と被験者構成

- センサー:HackKey(非接触、光反射による鍵盤底面位置計測)

- 時間分解能:1,000 コマ/秒(1 ms)

- 空間分解能:0.01 mm

- 鍵盤数:88鍵すべて

- 演奏者:プロピアニスト 20名

- 聴取実験参加者:ピアニストと音楽未経験者を含む計 40名(評価対象)

これらのデータにより、演奏中の微細な鍵盤動作パターンと、それに伴う音の特徴が高精度に結び付けられました。

データ解析結果と音色の因果関係

心理物理実験の結果、ピアニストが意図した音色は、聴取者の音楽経験にかかわらず一貫して知覚されることが示されました。特にピアニストは音色の差をより敏感に検出しました。また、音量やテンポを統制した条件下でも音色差が認識される点が確認されました。

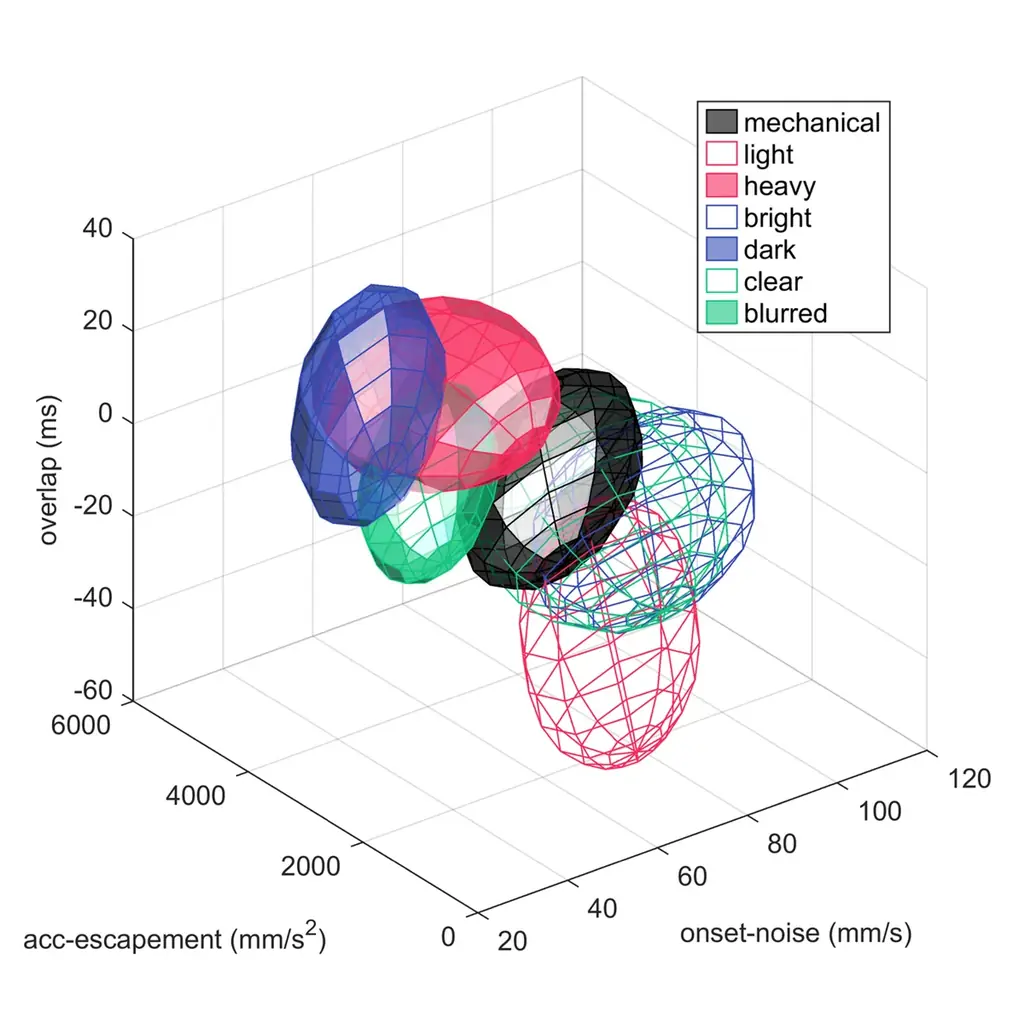

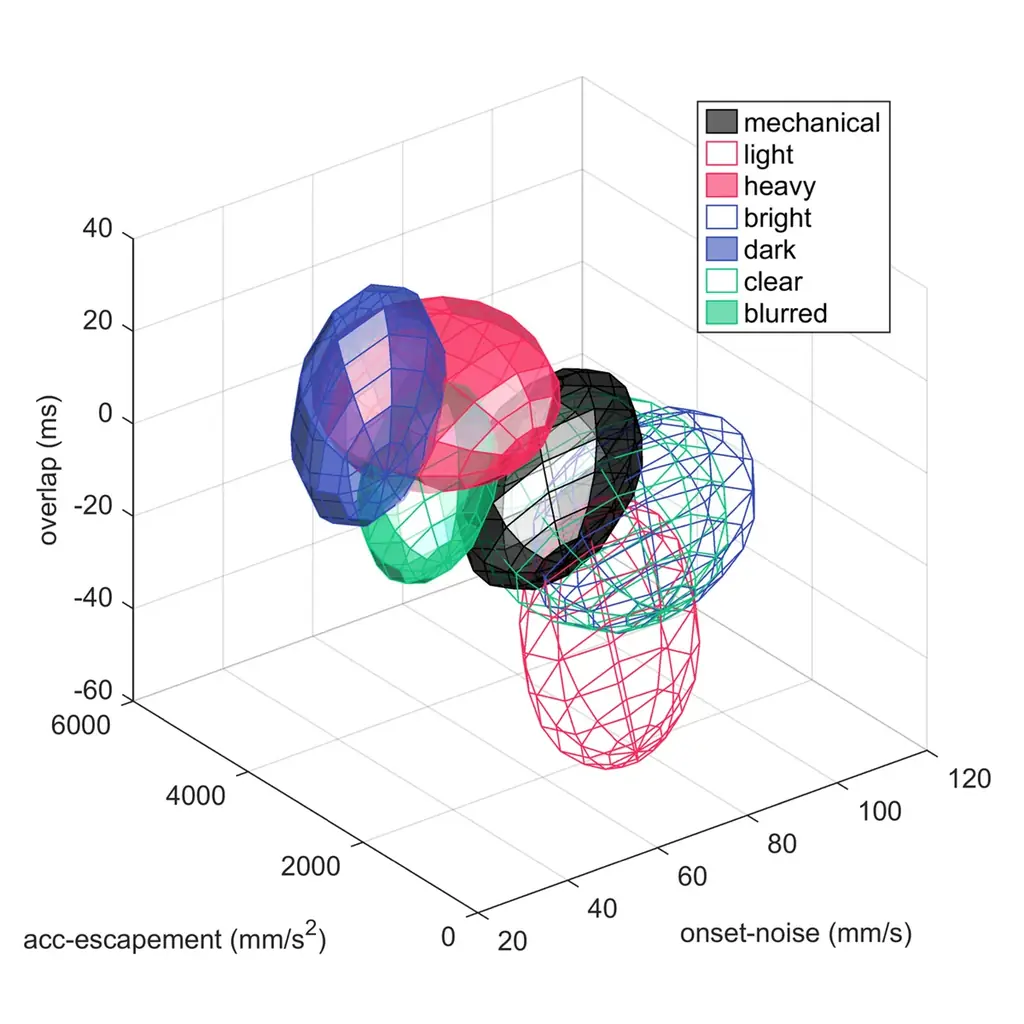

統計解析には線形混合効果モデルを用い、音色の違いに寄与する鍵盤運動の特徴を特定しました。解析の結果、音色に寄与する運動特徴は限定的であり、主に下記のような要素に集約されることが判明しました。

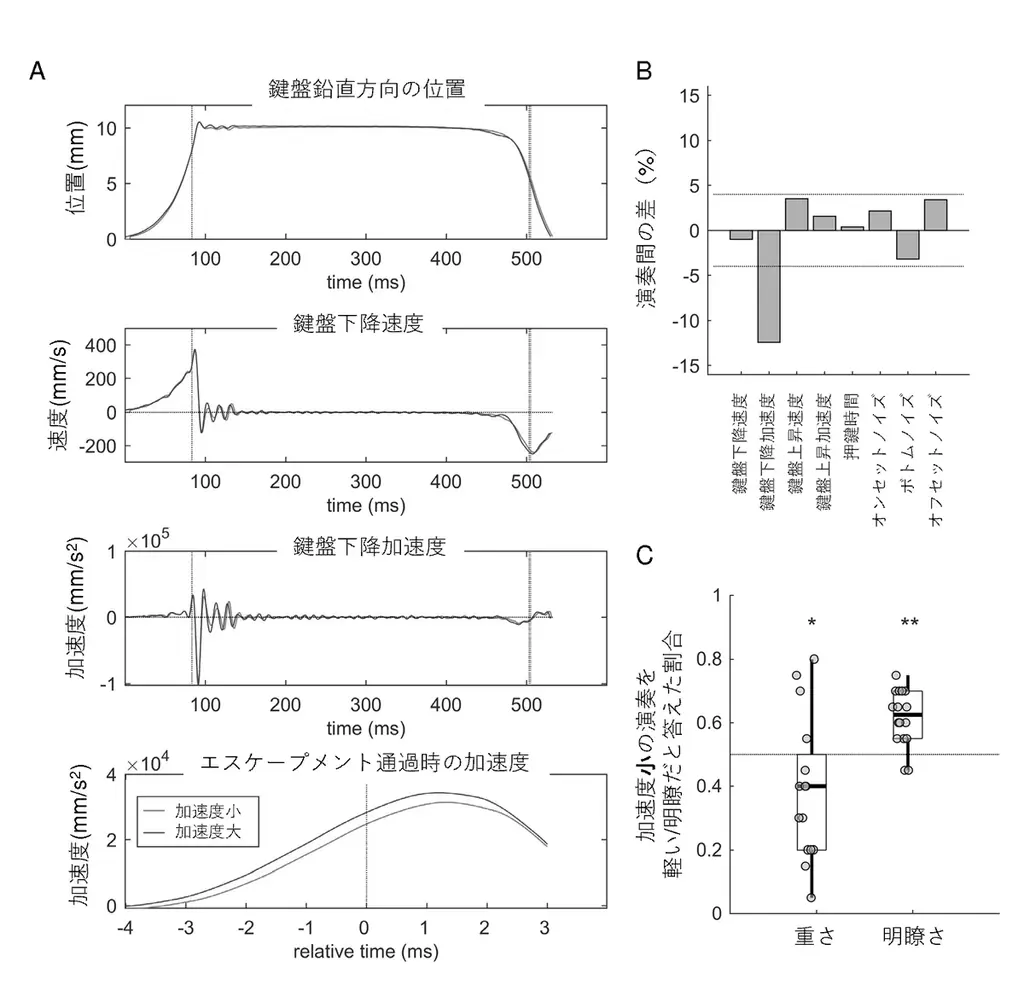

主要な運動特徴と実験的検証

- acc-escapement(エスケープメント通過時の加速度)

- 鍵盤がエスケープメント機構を通過する瞬間の加速度。音色の「重さ」「明瞭さ」に影響することが示唆された。

- onset-noise(打鍵時の初速度)

- 打鍵直後の速度に関連する特徴。打音の立ち上がりやアタック感に寄与すると考えられる。

- overlap(連続打鍵の時間的重なり)

- 隣接する打鍵の時間的重なり。和音や連続音における響きの連続性に影響を及ぼす。

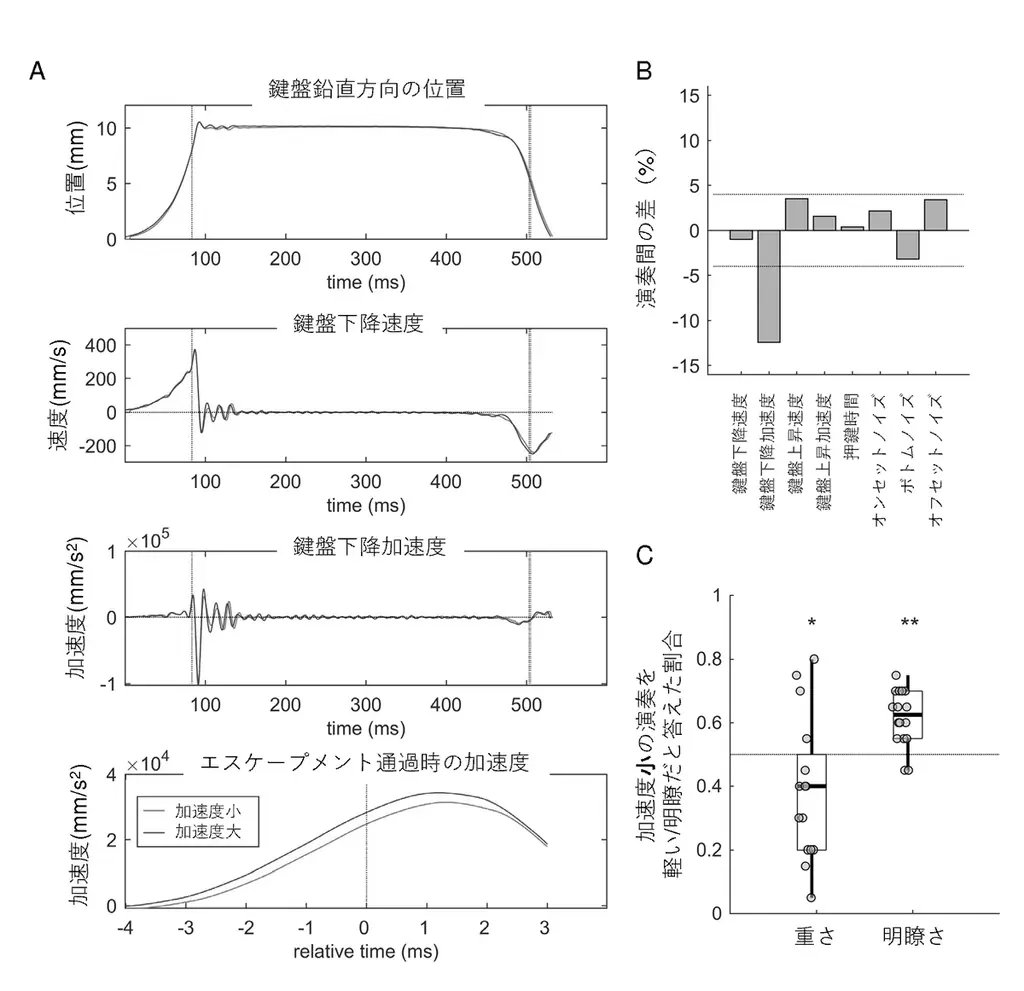

さらに、特徴の一つだけを変化させた「単一特徴変化」実験により、他の特徴量がほぼ同一(差異5%未満)である条件下でも、当該特徴の違いのみで聴取者が異なる音色を識別できることが確認されました。これにより、鍵盤の動きと音色の間に因果関係が存在することが実験的に同定されました。

研究の意義、関連プロジェクトと実務連絡先

本研究はアーティストの表現に関わる「暗黙知」を定量化し、教育や技能伝承に関するテクノロジー開発へつながる基盤を提供します。具体的には、適切な運動特徴を提示する推薦システムや、誤学習の早期発見、効率的な練習法の確立などへの応用が期待されます。

また、微細な運動制御が高次の知覚や美的体験を生み出すメカニズムの解明は、神経科学・心理学・芸術学の融合領域の研究を促進します。リハビリテーション、ヒューマンインターフェース設計、技能伝承の自動化といった分野でも波及効果が見込まれます。

研究資金とプロジェクト情報

- JST 戦略的創造研究推進事業 チーム型研究(CREST)

- 研究領域:「信頼されるAIシステムを支える基盤技術」(研究総括:相澤 彰子、国立情報学研究所 教授)

- 研究課題名:「信頼されるExplorable推薦基盤技術の実現」

- 研究代表者:後藤 真孝(産業技術総合研究所 上級首席研究員)

- 研究期間:令和2年10月~令和8年3月(2020年10月~2026年3月)

- ムーンショット型研究開発制度(MOONSHOT)

- 研究領域:「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」

- 研究総括:萩田 紀博(大阪芸術大学)

- 研究課題名:「身体的能力と知覚能力の拡張による身体の制約からの解放」

- 研究代表者:金井 良太(株式会社アラヤ)

- 研究期間:令和2年10月~令和8年3月(2020年10月~2026年3月)

論文情報と参照先

論文タイトル: “Motor Origins of Timbre in Piano Performance” (ピアノ演奏における音色を生み出す身体運動)

公開誌:Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)、公開日:2025年9月22日(米国東部時間) DOI:10.1073/pnas.2425073122

関連リンク:http://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2425073122

問い合わせ先

研究に関すること:

- 古屋 晋一(フルヤ シンイチ)

- 一般社団法人NeuroPiano 代表理事

- 〒600-8086 京都府京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町13-1

- E-mail:furuya@neuropiano.org

報道担当:

- 一般社団法人NeuroPiano 事務局広報担当

- E-mail:contact@neuropiano.org

図とデータ構成の説明、要点整理

プレスリリース内で示された参考図の内容は以下のとおりです。これらはセンサーの動作原理や、鍵盤の動き特徴量と音色の関係を示す図表として研究本文に含まれています。

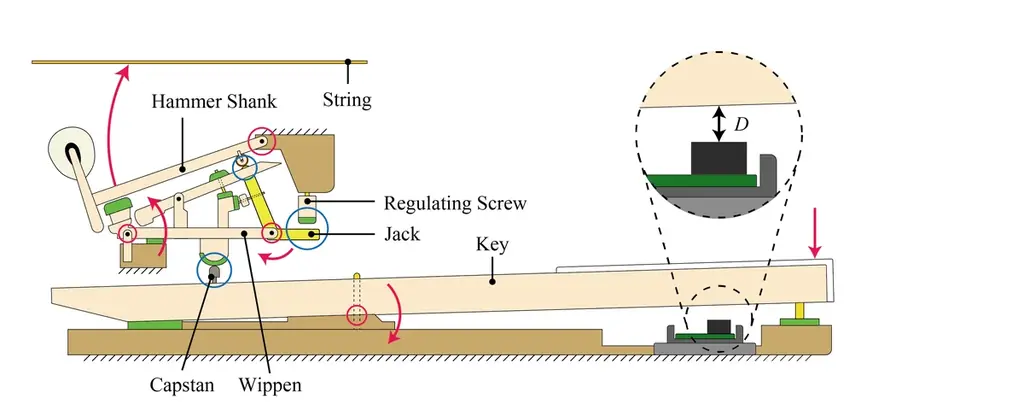

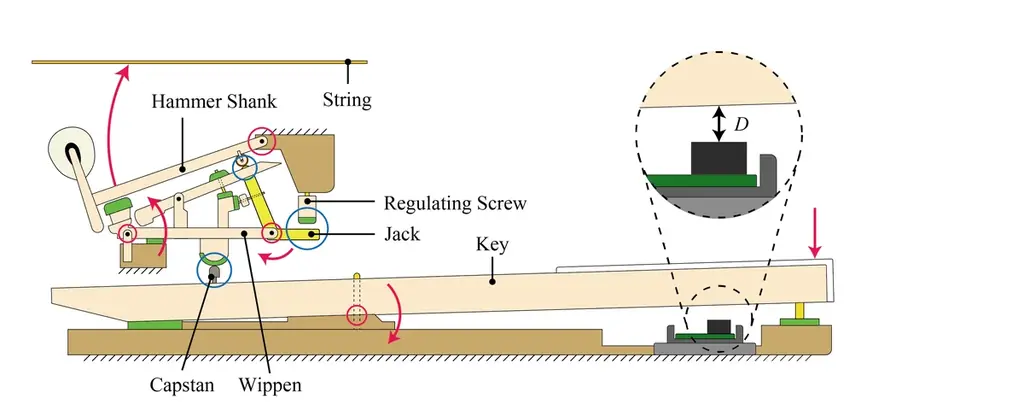

- 図1:ピアノ鍵盤のアクションメカニズムと非接触センサー“HackKey”の仕組み(光の反射を利用して鍵盤底面の位置を計測)

- 図2:鍵盤の動きの特徴量による音色の分離(acc-escapement、onset-noise、overlap による空間上の分類)

- 図3:特定の動き特徴(例えばエスケープメント通過時の加速度)のみを変化させた打鍵が音色知覚を変える実験結果(A〜C)

これらの図表は、運動特徴量の可視化と心理物理実験の結果を結び付けるための証拠として示されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発表(プレスリリース)日時 | 2025年9月24日 11:00 |

| 論文公開日(誌) | 2025年9月22日(PNAS) DOI:10.1073/pnas.2425073122 |

| 主要機器 | 高精度非接触センサー “HackKey”(1,000fps、0.01 mm) |

| 計測対象 | 88鍵すべて、プロピアニスト20名の演奏 |

| 心理物理実験 | 聴取者:ピアニストと音楽未経験者を含む計40名 |

| 解析手法 | 線形混合効果モデル、特徴量抽出と心理物理分析 |

| 主な発見 | 特定の鍵盤運動特徴(例:acc-escapement等)が音色知覚を生み出し、単一特徴の変化で音色が変わることを実証 |

| 研究資金 | JST CREST、MOONSHOT等(研究期間:令和2年10月~令和8年3月) |

| 問い合わせ | 古屋 晋一(furuya@neuropiano.org)、NeuroPiano 広報(contact@neuropiano.org) |

以上の表は、本研究の主要点を整理したものです。本研究は、ピアニストのタッチと音色の因果関係を計測と実験により同定した点、ならびにその知見が教育や技術応用に結びつく可能性を示した点で重要です。研究成果の詳細はPNASの論文および関連リンク(http://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2425073122)を参照してください。

参考リンク: