職場に広がるソーシャルギフト 贈呈率17.9%の実態

ベストカレンダー編集部

2025年9月25日 11:05

職場で広がるソーシャルギフト

開催日:9月25日

職場にも広がる「ソーシャルギフト」──調査の概要と位置づけ

オンラインギフトサービスを運営する株式会社ギフトモールの研究機関、ギフトモール オンラインギフト総研は、ソーシャルギフト利用経験者に限定した大規模な実態調査の結果を発表しました。本リリースは2025年9月25日付での公表で、今回の発表は全16回シリーズの第8回にあたります。

調査は実施時期が2025年6月、対象は全国の15歳~59歳の男女で、回答者総数は2,250名です。選定基準としては「2024年7月からの1年間にギフト購入経験があり、ソーシャルギフトを贈った・受け取った経験がある人」に限定して集計が行われています。レポートの全文はギフトモール オンラインギフト総研のサイト(https://giftmall.co.jp/souken/)で公開されています。

主要発見:職場での利用が着実に浸透している実態

調査の中心トピックは「ビジネスシーンでのソーシャルギフト活用の浸透」です。従来、ソーシャルギフトは友人や家族などプライベートな関係での利用が主流でしたが、本調査では職場での利用の実態が具体的に示されました。

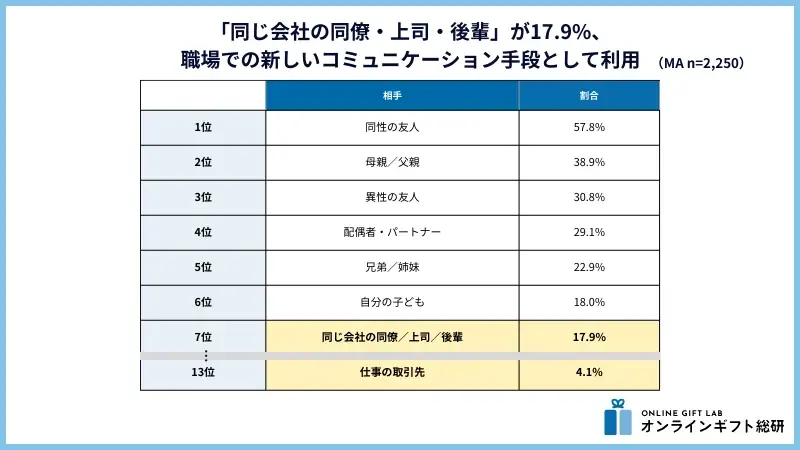

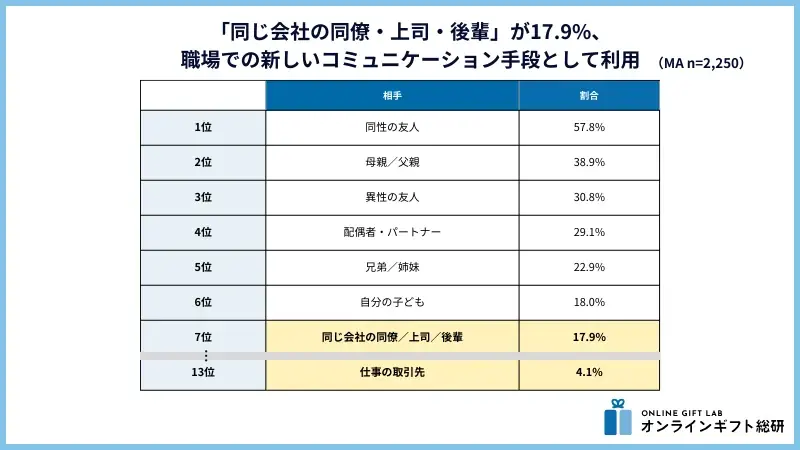

代表的な数値として、同じ会社の同僚・上司・後輩にソーシャルギフトを贈ったことがあると回答した割合は17.9%でした。これは約5人に1人の割合に相当し、職場での新しいコミュニケーション手段として一定の浸透が始まっていることを示しています。さらに、取引先への贈り物として贈った経験があるとする回答は4.1%に上っています。

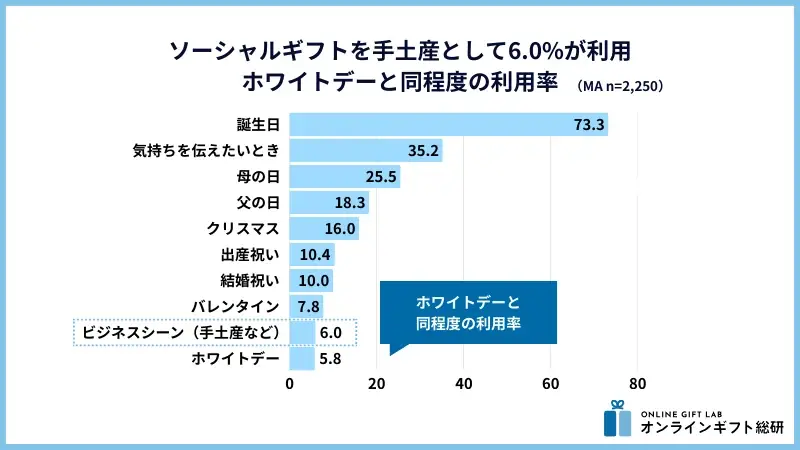

手土産としての利用状況と比較指標

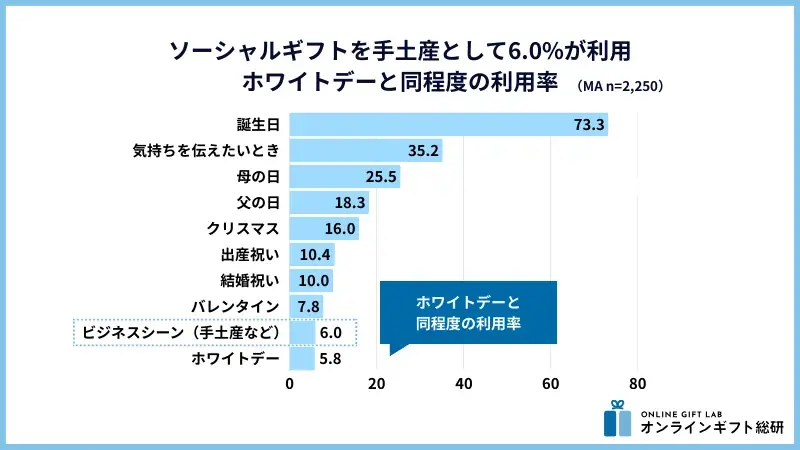

ソーシャルギフトをビジネスシーン(手土産など)で利用した経験は6.0%に達しました。注目すべきは、この数値がバレンタインなどの類ではなくホワイトデーの利用率(5.8%)と同程度である点です。物理的な手土産が依然主流である一方、デジタルで渡せる利便性が評価され始めていることが読み取れます。

調査で示された利用者コメントや分析としては、かさばらない・SNSやメールで渡せる・すぐに受け取れるといったソーシャルギフトの特性が、出張先や旅行先で職場同僚へ「手土産代わり」に贈るケースなどに結びついていると考えられます。

分析と今後の利用シーン──企業・営業ツールとしての可能性

ギフトモール オンラインギフト総研の小川安英所長は、ビジネスシーンでのソーシャルギフト活用について「効率性と心遣いを両立させる新しいコミュニケーション手段として職場でも利用され始めており、今後の動向が注目される」と分析しています。小川氏の略歴には1998年リクルート入社後、幅広い領域を経て2020年7月にギフトモールに参画した経歴が記載され、オンラインギフトの市場動向分析を継続して行っています。

本調査レポートでは、今後の展望として主に以下の三点が挙げられています。職場コミュニケーション活性化のために企業が積極的に導入する可能性、営業ツール(アイスブレイクや商談後のフォローアップ等)としての利用拡大、そしてギフト商品の多様化に伴う用途の拡張です。

- 職場コミュニケーション活性化:プロジェクト成功祝い、チームビルディングの一環として利用。

- 営業ツール化:商談や契約時のフォローアップ、アンケート回答などの即時性を活かしたインセンティブ運用。

- 商品多様化:冷蔵・冷凍など配送可能な商品の拡充により、取引先向けの本格的なビジネスギフトにも対応可能。

詳細な調査結果とFAQ形式の整理

調査結果のうち、職場での活用に関する詳細は以下のとおりです。調査では贈った相手別、利用シーン別の割合を集計しており、ビジネスシーンにおいても一定の利用が確認できました。

ここではFAQ形式で読者が知りたいポイントを整理します。実際の調査票や全集計は総研サイトに掲載されていますが、主要な問いと回答は本文の通りです。

- Q1. 会社の同僚・上司・後輩にソーシャルギフトでギフトを贈る人はいるの?

- A. 回答者の17.9%が同じ会社の同僚・上司・後輩にソーシャルギフトを贈った経験があると回答しました。プロジェクト成功のお祝い、感謝の表現など、職場でのコミュニケーション手段として活用されています。

- Q2. ビジネスシーンでのソーシャルギフト利用はどの程度あるの?

- A. ビジネスシーン(手土産など)での利用率は6.0%で、ホワイトデーの利用率(5.8%)と同程度です。取引先への贈呈は4.1%でした。

関連の過去リリースと他調査結果

本レポートはシリーズの一部であり、これまでに発表された関連リリースにはソーシャルギフトの誕生日利用や主流のギフト種類、企業側の受け取り体験の普及などがあります。関連リリースは以下の通りです。

- 2025年8月6日配信:「誕生日ギフトをソーシャルギフトで贈る“新常識”」

- 2025年8月14日配信:同上(誕生日利用の追加情報)

- 2025年8月20日配信:「ソーシャルギフトの現時点の主流は『電子チケット』」

- 2025年8月27日配信:「気持ちを贈る新文化」

- 2025年9月3日配信:「ビジネスギフトとしてのソーシャルギフト活用が浸透」

- 2025年9月10日配信:「インセンティブ型ソーシャルギフトの浸透」

- 2025年9月17日配信:「ビジネスギフトとして満足度が高いのは『金券・チケット系』『カタログギフト』『食品』の3本柱」

各リリースの原文はPR TIMES等に掲載されています。シリーズ全体によって、ソーシャルギフトの用途と受容の広がりが多角的に示されています。

ギフトモールとオンラインギフト総研の役割、調査の基本情報まとめ

ギフトモール オンラインギフト総研は、2021年に設立され、①新しいギフト文化の兆しの発信、②今後のギフトのあり方の提起・提言を目的に活動しています。自社運営のプラットフォームや独自調査のデータを基に、オンラインギフト業界のトレンド発信を行っています。

親会社である株式会社ギフトモールは2014年創業のテクノロジー企業で、同社の公開情報によれば以下のような規模とサービスを持ちます。

- 取扱商品点数:100万点以上

- ソーシャルギフト商品:約78万点以上

- パーソナライズギフト商品:10万点以上

- グループの月間訪問ユーザー数:約3,600万人

- グループ全体の年間流通額:約200億円

同社は国内でGiftmall(https://giftmall.co.jp/)やAnny(https://anny.gift/)など複数のギフト関連サービスを運営しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 調査主体 | ギフトモール オンラインギフト総研(株式会社ギフトモール) |

| 実施時期 | 2025年6月 |

| 対象 | 全国15歳〜59歳の男女、ソーシャルギフトの贈った・受け取った経験がある人 |

| 回答人数 | 2,250名 |

| 主要発見(職場) | 同僚・上司・後輩への贈呈:17.9%、取引先への贈呈:4.1% |

| ビジネス手土産での利用 | 6.0%(ホワイトデーと同程度:5.8%) |

| レポート掲載 | ギフトモール オンラインギフト総研 報告ページ:https://giftmall.co.jp/souken/report/business-gift-digitalization |

以上の表は、本記事で取り上げた調査の主要ポイントを整理したものです。調査は標本内での集計に基づき、小数点以下の四捨五入により合計が100%とならない場合がある旨の注記があります。本調査結果を引用・利用する際は「ギフトモール オンラインギフト総研 調べ」と明記する必要があります。

本稿では、ソーシャルギフトのビジネス利用について、調査結果の数値とギフトモールおよび総研の位置づけ、関連リリースを網羅的に整理しました。今後の展開は商品ラインナップの多様化と企業側の導入状況に左右されるため、同総研が順次公表するシリーズ全体の発表を参照することで、より広範なトレンド把握が可能です。