8割が3か月で収益化、生成AIの実態と収入分布

ベストカレンダー編集部

2025年9月25日 14:22

生成AI収益化調査

開催期間:9月8日〜9月10日

短期間での収益化が多数を占める実態:学習開始から成果までのスピード

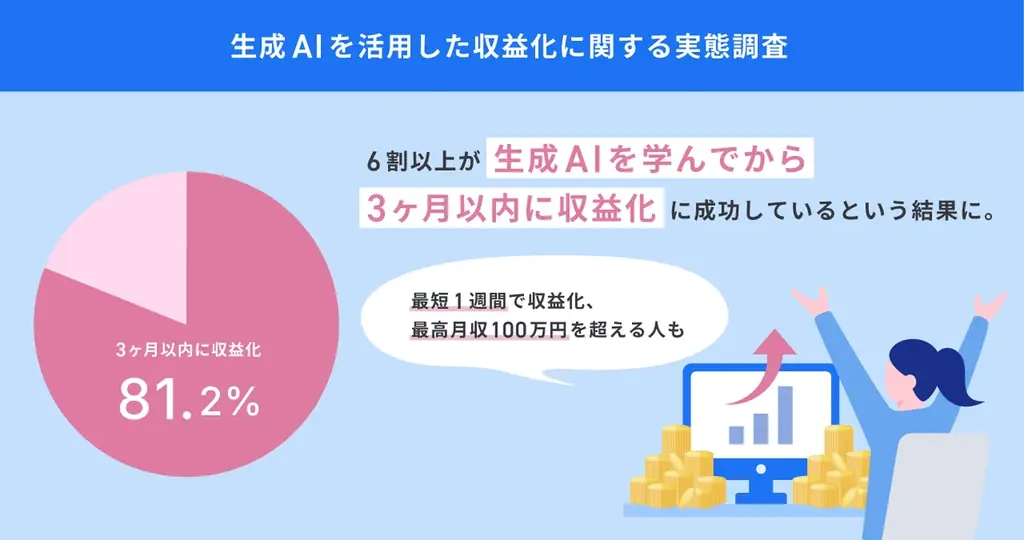

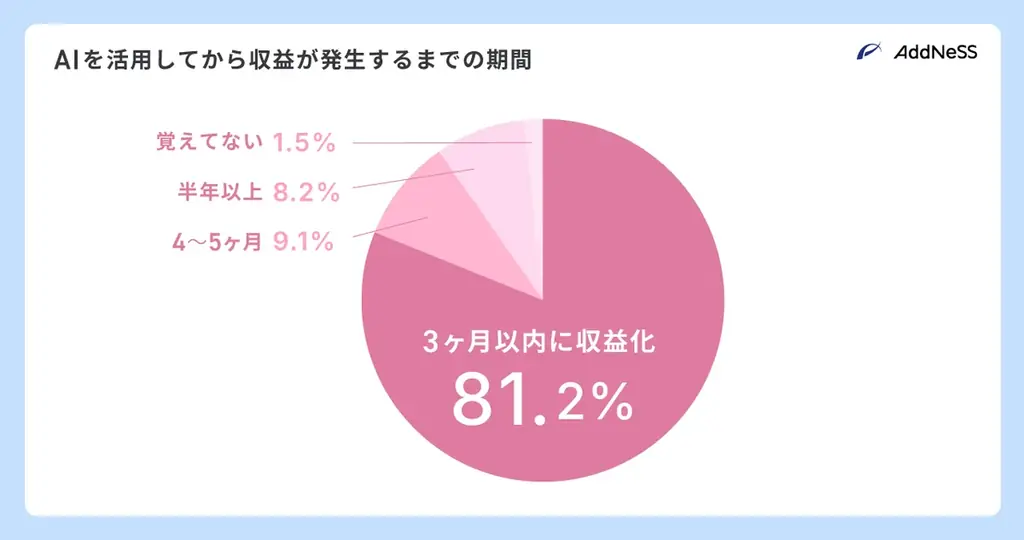

生成AIを業務や副業に活用して実際に収益化した人々の実態を明らかにするため、アドネス株式会社が実施したオンライン調査(有効回答数330件、調査期間:2025年9月8日〜9月10日)では、学習開始から比較的短期間で収益が発生していることが示されました。調査公表は2025年9月25日10時40分に行われています。

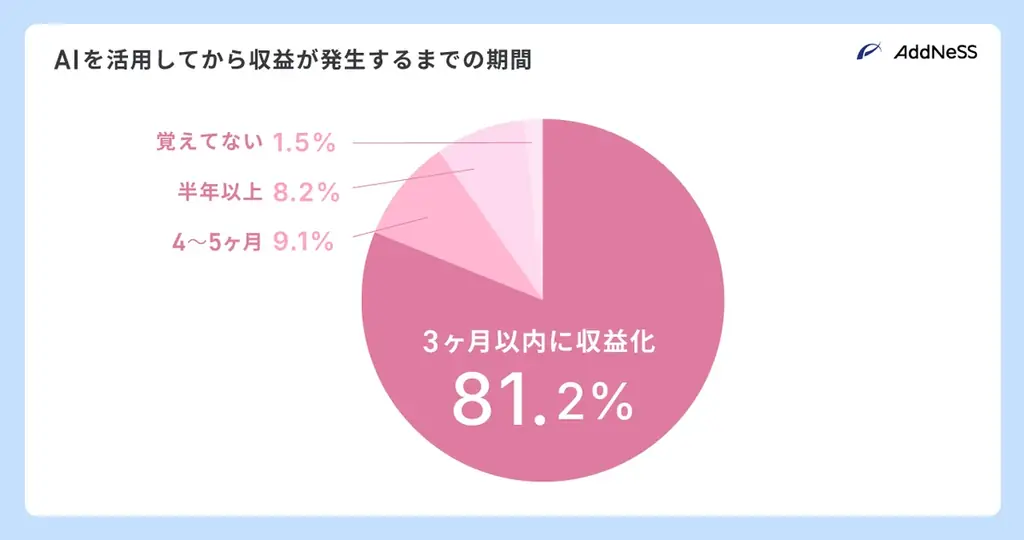

調査結果の代表的な数値は学習から3か月以内に収益化できた人が81%である点です。さらに、1週間以内に収益が出た人が18.8%、全体の9割以上が半年以内に収益化を実現しているなど、早期成果が少なくない点が確認されました。

- 3か月以内に収益化:81.0%

- 1週間以内に収益化:18.8%

- 半年以内に収益化:90%超(公開データによる総括)

収益化までの期間の詳細と傾向

調査では、AIを使い始めてから仕事として収益が発生するまでの期間において、短期で結果が出るケースが多いことが示されました。これはデザインやマーケティングなど、実務化しやすい領域でのリスキリングが進んでいることを裏付けます。

短期での収益化においては、学習内容の即時適用、テンプレートやツールの活用、SNS等での発信が奏功している様子が示唆されます。以下の表は、公開された主要な期間別・収益別の数値を整理したものです。

| 項目 | 割合/内容 |

|---|---|

| 学習から3か月以内に収益化 | 81.0% |

| 学習から1週間以内に収益 | 18.8% |

| 半年以内に収益化 | 90%超(調査結果の総括値) |

収入の実態:初月の水準と上位層の成果

収益の金額面をみると、初月の収入は比較的控えめなレンジに集中していますが、上位層では大きな成果も確認されました。初めて収益が発生した月の最多レンジは「1〜5万円未満」で、全体の40.6%を占めています。

一方で、継続やスキルの深化によって報酬が跳ね上がるケースも存在し、最高月収では「10〜30万円未満」が最多で23.0%、さらに「100万円以上」を記録した人が6.4%にのぼるという結果が示されました。これらは分野や案件の種類、顧客の規模などによる差が大きいことを示しています。

| 収入指標 | 割合 |

|---|---|

| 初月収益(1〜5万円未満) | 40.6% |

| 最高月収(10〜30万円未満) | 23.0% |

| 最高月収(100万円以上) | 6.4% |

案件獲得経路とAIツールの利用状況

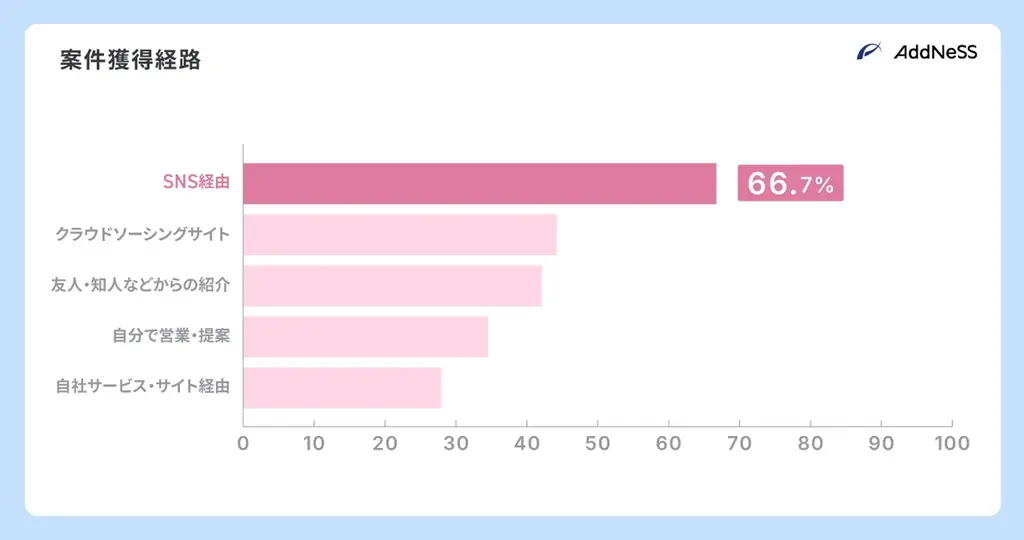

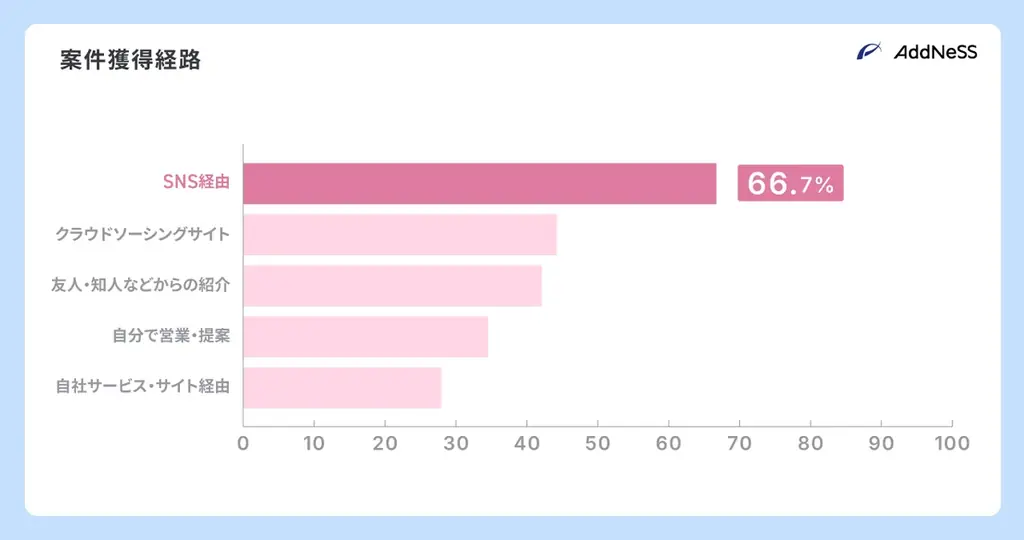

仕事を得る手段や、実務で利用されているツールの傾向も明確になっています。案件獲得経路ではSNS経由が最多で66.7%を占め、従来のクラウドソーシング(44.2%)や知人紹介(42.1%)、自ら営業(34.5%)を上回る結果となりました。

この傾向は、個人が自分のスキルや成果を発信して仕事を受注する流れが一段と一般化していることを示しています。発信によるポートフォリオ提示や短いサンプル提供が、受注に直結している可能性が高いと考えられます。

案件獲得経路の内訳

案件獲得は多様なチャネルが併用されていますが、SNS経由の割合が高い点が特徴的です。SNSでのブランディングや成果物の公開が直接的な受注につながる構造が、今回のサンプルでも浮かび上がりました。

下記は公表された各チャネルの割合です。

- SNS経由:66.7%

- クラウドソーシング:44.2%

- 知人の紹介:42.1%

- 自ら営業:34.5%

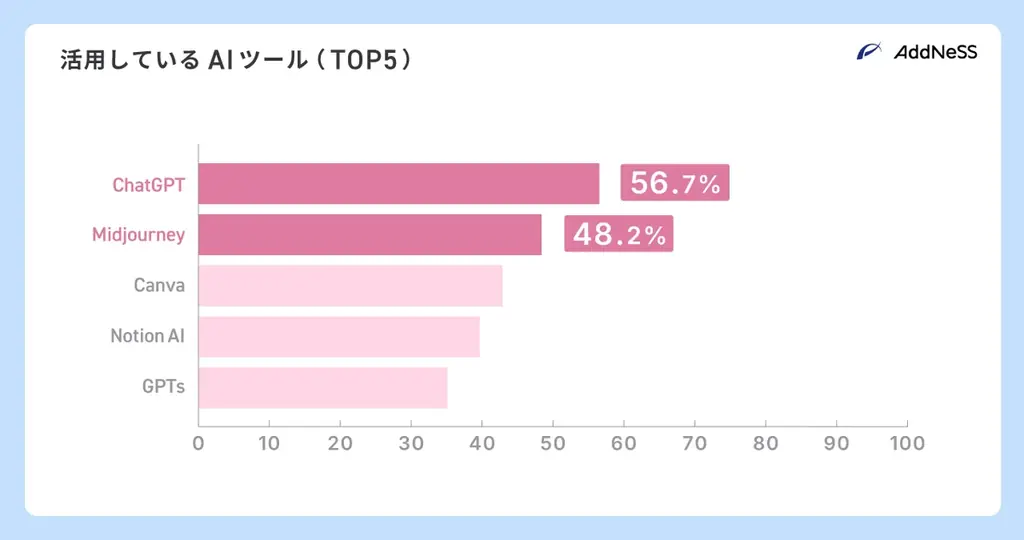

活用ツールの傾向

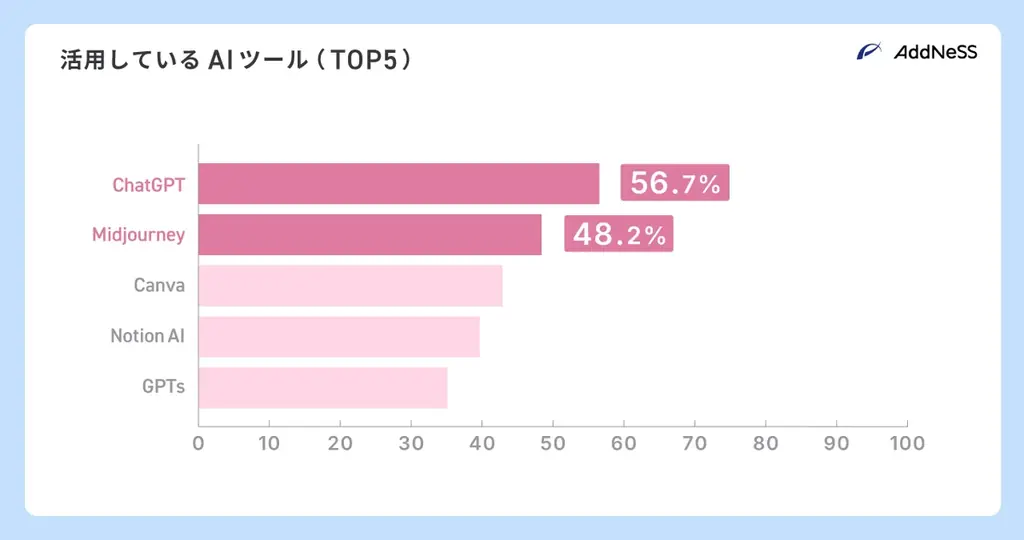

使用されるAIツールでは、対話型AIや生成型ツールが広く使われており、ツール選択が仕事の型や効率に直結しています。トップはChatGPTで、導入率は56.7%でした。

続いて、画像生成やデザイン系ツールとしてMidjourney(48.2%)、Canva(44.5%)、そのほかNotion AI(40.0%)、GPTs(35.2%)といった複数ツールを組み合わせる事例が多く見られます。

- ChatGPT

- 56.7%(対話・文章生成の主要ツール)

- Midjourney

- 48.2%(画像生成)

- Canva

- 44.5%(デザイン・素材作成)

- Notion AI

- 40.0%(ドキュメント整理・生成支援)

- GPTs

- 35.2%(カスタムGPT等)

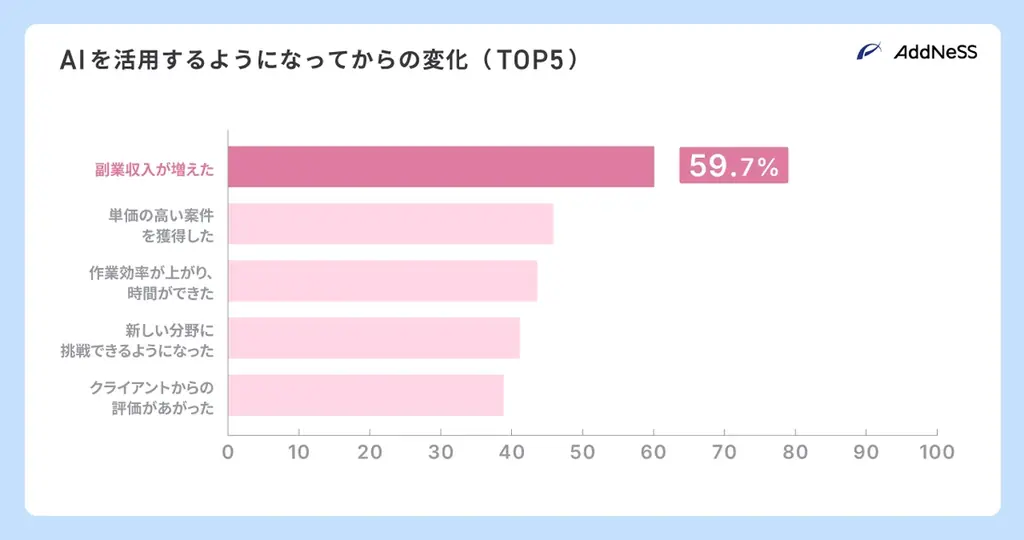

収入以外の変化、成功の要因と支援ニーズ

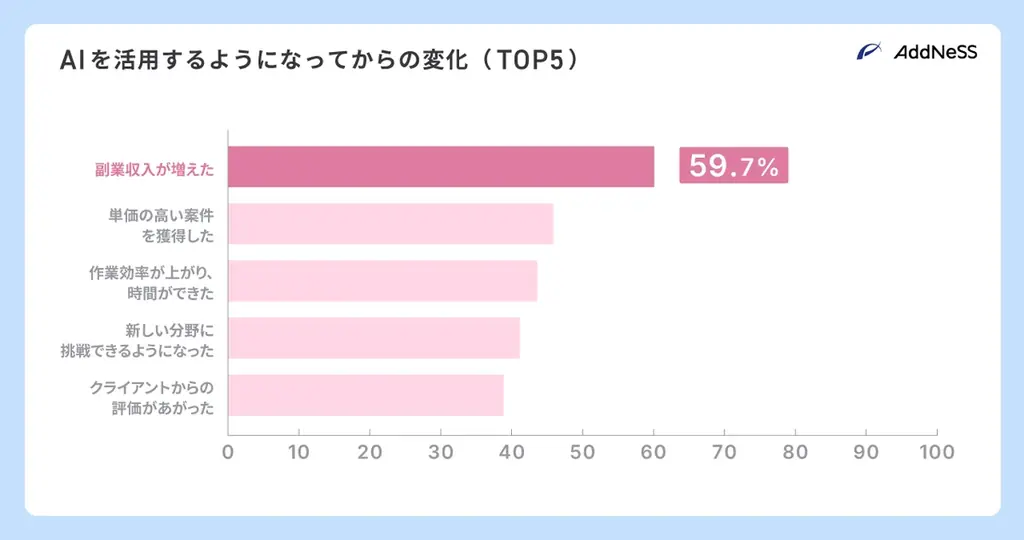

AI活用による影響は単に収入面にとどまらず、キャリアの広がりや案件の質向上にも表れています。調査では「副業収入の増加」や「単価の高い案件獲得」「新しい分野への挑戦」といった変化が報告されています。

こうした変化は、AIが既存スキルを補強したり、効率化を実現したりすることで新規案件やより高単価の案件に挑戦できる環境を生んでいることを示唆します。個別スキルの深化とツールの適切な組合せが重要です。

収入・キャリアの変化(調査数値)

調査で報告された代表的な変化の割合は以下の通りです。収入増だけでなく、案件単価や挑戦領域の拡大が顕著でした。

- 副業収入の増加:59.7%

- 単価の高い案件獲得:45.2%

- 新しい分野への挑戦:41.5%

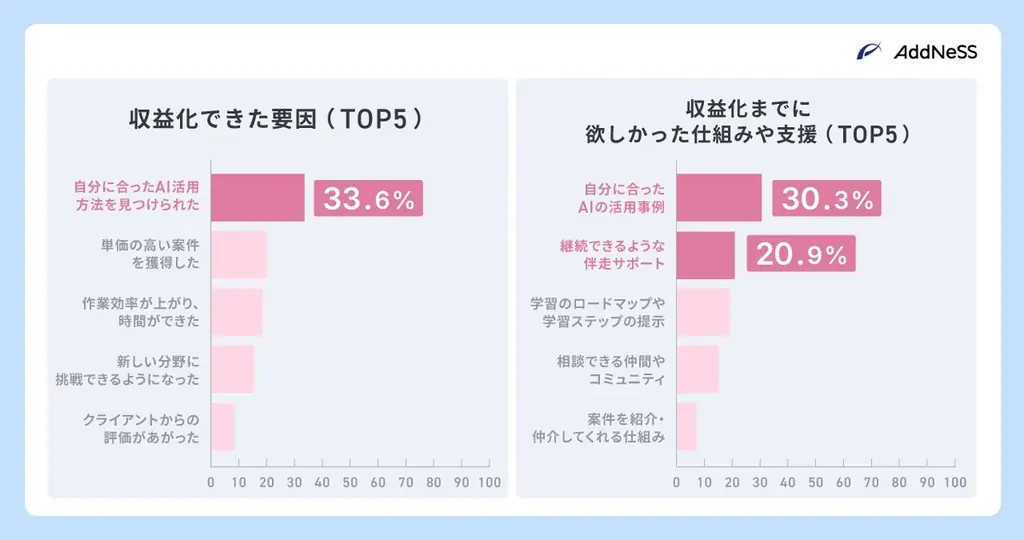

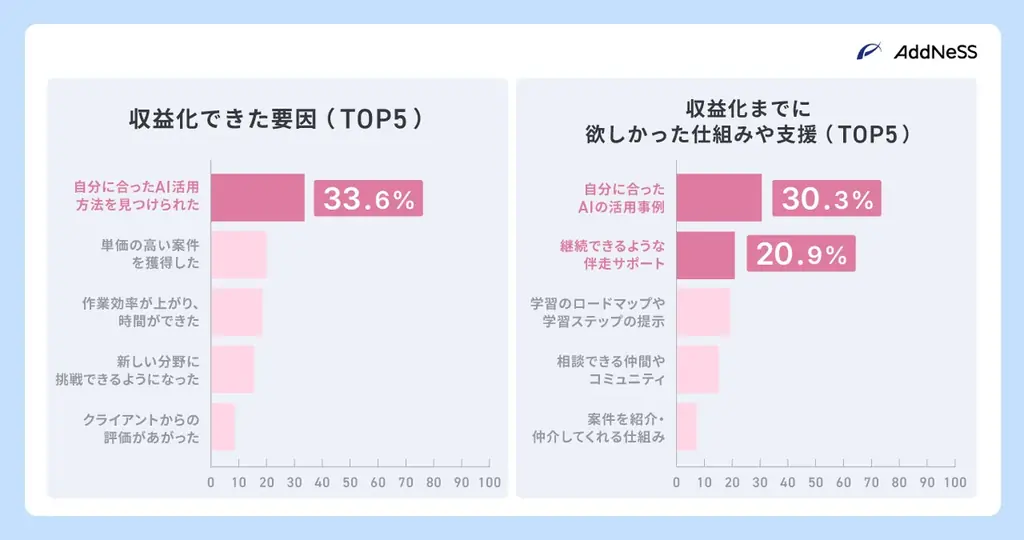

成功要因と求められる支援

収益化できた要因としては、「自分に合ったAI活用法を見つけられた」が最多で33.6%を占めました。一方で、継続して成果を出すための支援も求められており、具体的には「活用方法の提案例(30.3%)」や「伴走サポート(20.9%)」が挙げられています。

このことから、個別最適な活用法の提示や、学習から実務への移行を支える伴走型の支援が、成果の再現性を高める重要な要素であることが示されています。

- 自分流の活用法の確立:33.6%(成功要因)

- 活用方法の提案例:30.3%(求められる支援)

- 伴走サポート:20.9%(求められる支援)

調査概要とアドネス株式会社、スキルプラスの支援体制

本調査はアドネス株式会社が実施したインターネットリサーチで、調査期間は2025年9月8日〜9月10日、対象は生成AIを業務・副業で活用して収益化した全国の個人、有効回答数は330件です。実施主体はアドネス株式会社です。

同社は「PLAY YOUR LIFE(人生をゲームしよう)」をミッションに掲げる次世代型教育企業で、実践型リスキリングプログラム「スキルプラス」を主力サービスとして展開しています。以下に調査概要とスキルプラス、会社情報を整理します。

調査概要(簡潔な整理)

調査はオンラインで実施され、生成AIを業務や副業で実際に収益化した個人を対象に、収益化までの期間、収益金額、案件獲得経路、使用ツール、得られた変化や要因、必要な支援などを聴取しています。

調査の主要データは、短期成果の多さ、SNSを中心とした受注経路、ChatGPTやMidjourneyといったツールの広範な活用、そして支援の必要性を示す点で一貫性を持っています。

- 調査期間

- 2025年9月8日〜9月10日

- 調査方法

- インターネットリサーチ

- 調査対象

- 生成AIを業務・副業で活用して収益化した全国の個人

- 有効回答数

- 330件

- 実施主体

- アドネス株式会社

スキルプラスおよび会社情報

「スキルプラス」は特許取得のAI技術「サクセスラーニング®」を応用した次世代型教育プログラムで、累計受講者数は約3500人(2025年9月現在)です。講義は全1800本以上を提供し、AIラーニングシステムによるアクションマップで学習を可視化する構成です。

サポート体制としては電話サポート、個別Q&A対応に加え、代表・三上功太によるグループコンサルや食事会といった対人支援まで用意し、学習から実務化へつなげる伴走を重視しています。公式情報は以下のURLでも確認できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| スキルプラス公式HP | https://skill.addness.co.jp/public9 |

| スキルプラスTV(YouTube) | https://www.youtube.com/@skillplusTV |

| アドネス株式会社Web | https://addness.co.jp/ |

| 代表取締役社長 | 三上 功太 |

| 東京オフィス | 東京都新宿区四谷4丁目3-50 四谷トーセイビル5F |

| 大阪支社 | 大阪府大阪市中央区大手通2丁目4−8 assess大手通ビル4F |

| 事業内容 | 次世代型教育事業、Webマーケティング支援事業 |

以下は本記事で触れた主要データを整理した一覧表です。数字は調査公表資料に基づきます。

| 指標 | 値/内容 |

|---|---|

| 調査期間 | 2025年9月8日〜9月10日 |

| 有効回答数 | 330件 |

| 学習から3か月以内に収益化 | 81.0% |

| 学習から1週間以内に収益 | 18.8% |

| 初月収益の最多レンジ | 1〜5万円未満(40.6%) |

| 最高月収が10〜30万円未満 | 23.0% |

| 最高月収が100万円以上 | 6.4% |

| 案件獲得の最多経路 | SNS経由(66.7%) |

| 最も使用されたツール | ChatGPT(56.7%) |

| 副業収入増の報告 | 59.7% |

| スキルプラス受講者数(累計) | 約3500人(2025年9月現在) |

本調査は、生成AIの実務活用が短期間で成果に結びつく事例が多数ある一方で、活用法の提案や伴走支援といった学習から実務化までの支援が成果の再現性を高める重要な要素であることを示しています。調査結果とプログラムの特徴を照らし合わせることで、学習と実務をつなぐ仕組みの在り方を検討するための有益な資料となります。