NEC×早稲田:大学生向け生成AIワークショップの実践報告

ベストカレンダー編集部

2025年9月26日 13:01

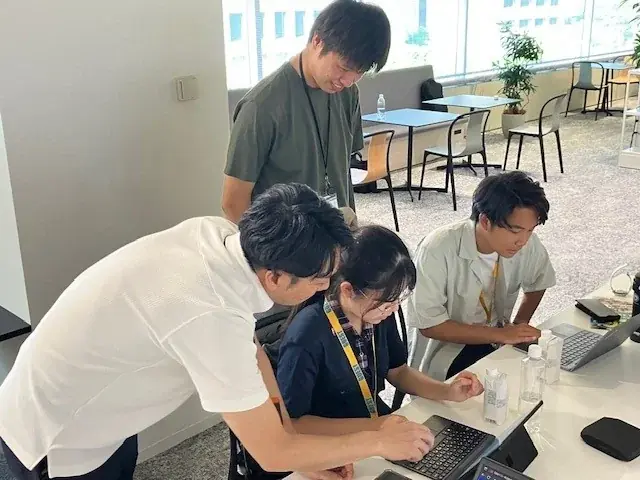

生成AI活用ワークショップ

開催日:8月5日

生成AIを活用した社会課題解決ワークショップの狙いと実施概要

NECは早稲田大学公認学生団体である早稲田キャリア研究会と協働し、大学生を対象にした生成AI活用のワークショップを2025年8月に実施しました。本ワークショップは、NECグループ社員によるプロボノ活動の一環として企画・運営され、学生が実際の課題解決プロセスを体験することを目的にしています。

この取り組みは、学生側のキャリア形成支援と、自治体・NPO・社会起業家・教育機関等が抱える課題へのアプローチを両立させることを目指しています。NECは生成AIを用いた支援に加え、社員が持つプロフェッショナルスキルを活かして学生の学びを促進しました。

実施日時・場所・参加体制の詳細

ワークショップは2025年8月5日(火)13:00-17:30にNEC本社ビルで開催されました。プログラムは半日(4時間半)に渡り、実践的な議論と生成AIの活用演習を組み合わせた構成となっています。

参加者は早稲田大学等の学生22名とNECグループ社員22名で、学生と社会人が混在したチーム編成により議論を深める形式が採られました。学生が主体的に学ぶことを主眼に、社員は議論の引き出しや記録、時間管理、生成AI利用の支援を担当しました。

- 日時:2025年8月5日(火)13:00-17:30

- 会場:NEC本社ビル

- 参加者:学生 22名、NECグループ社員 22名

- 目的:課題解決スキルの習得と、社会課題起点の事業アイデア創出思考の体験

- NECの支援内容:生成AI活用の企画支援、運営支援(意見の引き出し、意見の記録、時間管理、生成AI利用支援等)

ワークショップの進め方と学生が得た学び

当日のワークショップでは、生成AIをツールとして組み込みながら、ディスカッションと仮説検証を繰り返すプロジェクト型学習が行われました。学生は社会課題を起点に事業アイデアを設計する過程で、思考法の習得とツールの実践的活用を並行して学びました。

NEC社員はファシリテーションや技術サポートだけでなく、議論の進行を促す役割を果たし、学生だけでは気づきにくい観点を提供しました。生成AIはアイデア整理や情報補助、議論の深掘りに用いられ、AIの出力と人間の思考を組み合わせる実践が重視されました。

ワークショップの主な進行と学習設計

プログラムは以下の流れで進行しました。各フェーズで生成AIを利用しつつ、学生自身の議論と意思決定を重視する設計です。

時間配分や活動内容は、学生の主体性を引き出すことを優先し、NEC社員がその支援役を担う形で運営されました。

- イントロダクションと課題設定(生成AIの簡単な導入説明を含む)

- チームディスカッションと課題の深掘り(NEC社員がファシリテーション)

- 生成AIを用いたアイデア発散・取りまとめ

- 事業アイデアの構築と発表準備

- 発表と振り返り(学びの整理と次のアクション検討)

参加学生の声(原文のままの抜粋)

ワークショップ終了後、参加した学生からは具体的な学びと印象を示す声が寄せられました。以下はプレスリリースに記載された全文そのままの抜粋です。

- 社会人の方の意見も交えながら議論することにより、学生同士だけではリードしにくい議論をスムーズに進めて下さり、進め方の参考になった。

- AIの使い方だけで無く、ディスカッションとの組み合わせによって思考力とAI活用のバランスの取り方を学ぶことができ、非常に楽しかった。

- 4時間半の長丁場だったが、時間が足りないことに驚いた。非常に濃い時間を過ごすことが出来た。

- 普段AIをあまり使いこなしていない分、ツールやAIの使い方に関して新しく学ぶことが多かった。

- NECについて、ワークショップ参加前は「PCをはじめとしたIT企業」 というイメージを持っていたが、ワークショップを通じて、コトベースで社会課題にITからアプローチする企業だと分かった。

NECプロボノイニシアティブと早稲田キャリア研究会の役割

本ワークショップは、NECのプロボノ活動である「NECプロボノイニシアティブ」の一環として位置付けられます。プロボノ活動は社員が専門性を活かして社会的課題解決に貢献する取り組みであり、本件でも社員の知見が学生の学びに直接つながる形で発揮されました。

早稲田キャリア研究会は早稲田大学における就活・キャリアに特化した大学公認団体で、学生が社会と接する機会を増やすことを標榜しています。今回の協働は、学生側のニーズと企業側の知見を結びつける典型的な産学連携の形です。

NECプロボノの沿革と実績(注2)

NECのプロボノ活動は2010年に国内企業としては初めて開始され、2020年には社内有志による「NECプロボノ倶楽部」が発足しました。2010年度から2024年度末までに延べ2,013名の社員が参加しています。

支援内容は多岐にわたり、自治体やNPO、社会起業家、教育機関等と連携してプロモーション強化、業務マニュアルや営業ツールの制作、事業計画策定、マーケティング調査、プロジェクト型学習の支援などが行われています。詳細はNECの活動ページに公開されています。

参照(NECプロボノイニシアティブ): https://jpn.nec.com/community/ja/resources/business_supporter.html

早稲田キャリア研究会の特徴(注1)

早稲田キャリア研究会は、早稲田大学で初の就活とキャリアに特化した大学公認の学生団体です。学生が社会との接点を増やすことでキャリアの選択肢を広げることを目的に、ビジネス勉強会やイベント運営など多様な活動を展開しています。

団体の情報や活動内容は公式サイトで確認できます。今回のワークショップは、学生が外部の社会資源と直接関わる機会として設計され、学生のキャリア形成に資する取り組みとなりました。

参照(早稲田キャリア研究会): https://www.waseda-career-society-wcs.com/

開催結果の整理と今後の取り組み

本ワークショップ実施により、学生の社会課題解決への意識が深化したこと、また課題解決型プロジェクト学習に対するニーズが顕在化したことが確認されました。参加学生のコメントからは、生成AIの利活用と議論の組み合わせにより知見の拡張が図られた点が評価されています。

NECはPurposeで掲げる「社会価値の創造」および「持続可能な社会の実現」に資する取り組みとして、早稲田キャリア研究会とともに学生向け課題解決型ワークショップの継続実施と、中長期的な産学連携の機会創出を進めるとしています。ワークショップの詳細レポートはNECのウェブページにて公開されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発表元 | 日本電気株式会社(NEC) |

| プレスリリース日時 | 2025年9月26日 11時00分 |

| ワークショップ実施日 | 2025年8月5日(火)13:00-17:30 |

| 会場 | NEC本社ビル |

| 参加者 | 学生 22名、NECグループ社員 22名 |

| 目的 | 課題解決スキルの習得と社会課題起点の事業アイデア創出の思考法を学ぶこと |

| NECの役割 | 生成AIを活用した企画支援およびワークショップ運営支援(意見の引き出し、記録、時間管理、生成AI利用の支援等) |

| 参加学生のコメント(抜粋) | 社会人の方の意見も交えながら議論することにより、学生同士だけではリードしにくい議論をスムーズに進めて下さり、進め方の参考になった。 AIの使い方だけで無く、ディスカッションとの組み合わせによって思考力とAI活用のバランスの取り方を学ぶことができ、非常に楽しかった。 4時間半の長丁場だったが、時間が足りないことに驚いた。非常に濃い時間を過ごすことが出来た。 普段AIをあまり使いこなしていない分、ツールやAIの使い方に関して新しく学ぶことが多かった。 NECについて、ワークショップ参加前は「PCをはじめとしたIT企業」 というイメージを持っていたが、ワークショップを通じて、コトベースで社会課題にITからアプローチする企業だと分かった。 |

| 関連リンク | https://jpn.nec.com/community/ja/report/002.html |

| プロボノの実績(2010-2024) | 社員延べ参加数 2,013名(2010年度から2024年度末まで) |

上記はワークショップの開催事実、参加者構成、NECと早稲田側の役割、参加学生の反応、及びNECプロボノ活動の沿革と実績を整理した内容です。詳細なレポートや当日の様子はNECの報告ページにて確認できます(https://jpn.nec.com/community/ja/report/002.html)。

参考リンク: