理想の上司は「話しかけやすい」 1on1頻度で関係に約20%差

ベストカレンダー編集部

2025年9月26日 13:04

上司・部下関係性調査

開催期間:8月22日〜8月25日

調査の背景と実施概要:対話不足が浮かび上がる時代のマネジメント課題

光学・精密機器メーカーのカールツァイス株式会社は、管理職層と一般社員の関係性に焦点を当てた「ビジネスパーソンの上司・部下の関係性に関する調査」を、全国の管理職500名・一般社員500名を対象に実施しました。調査は2025年8月22日から8月25日までのインターネット調査として行われ、対象は20歳~59歳のビジネスパーソンです。

本調査は、リモートワークやチャットツールの普及によって対面の機会が減少し、表面的なコミュニケーションにとどまる「表層マネジメント」が拡がる中で行われました。カールツァイスはコーポレートアイデンティティ「Seeing Beyond(視る力)」の観点から、本質を見抜くためのマネジメントの在り方を探ることを目的としています。

- 調査期間

- 2025年8月22日~8月25日

- 調査方法

- インターネット調査

- 調査対象

- 全国20歳~59歳/管理職500名・一般社員500名

以下では、調査で明らかになった主な結果と数値を丁寧に提示し、上司と部下の関係性に関する具体的な示唆を整理します。

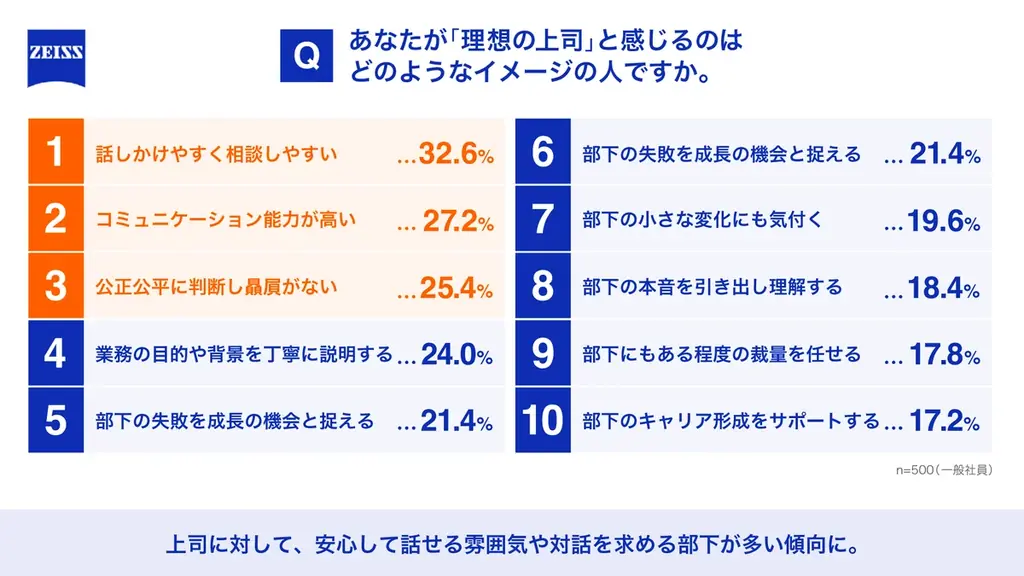

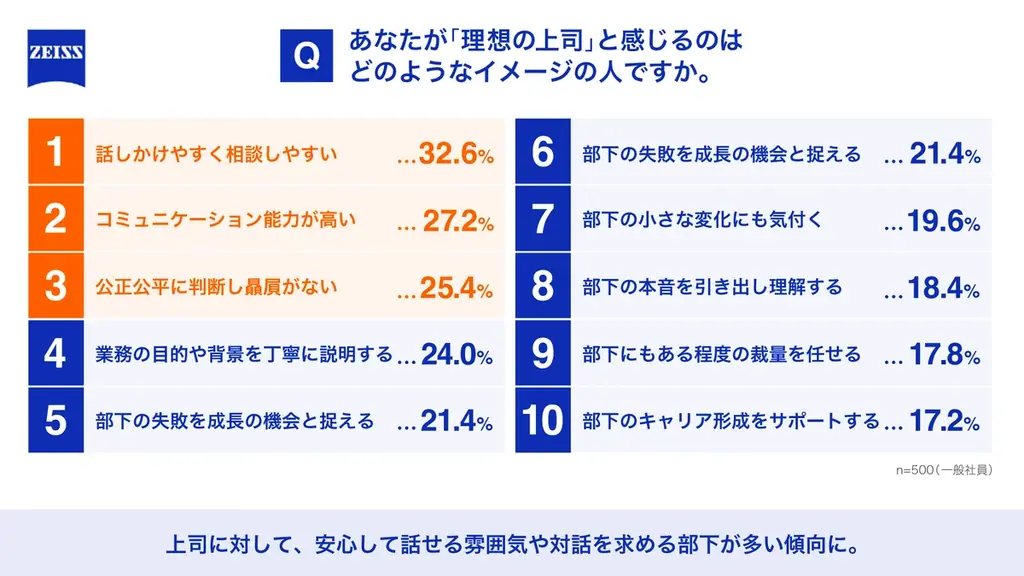

「話しかけやすい」が理想の上司No.1:部下が本当に求めていること

一般社員に「理想の上司」を尋ねると、1位は「話しかけやすく相談しやすい」32.6%、2位は「コミュニケーション能力が高い」27.2%、3位は「公正公平に判断し贔屓がない」25.4%となりました。日常的に安心して対話できる雰囲気や姿勢が重視されていることが明確です。

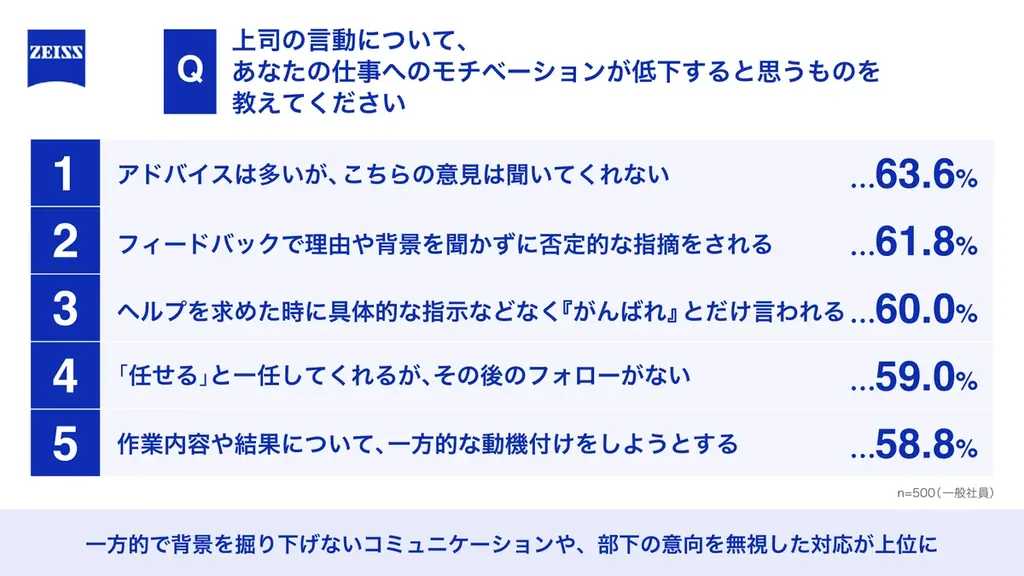

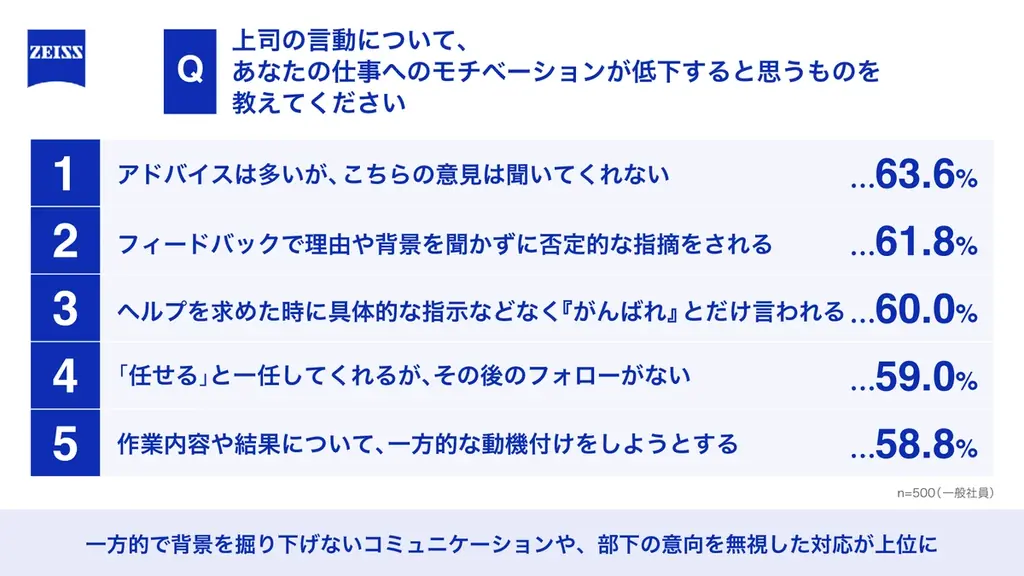

一方で、上司の言動が部下のモチベーションを低下させる具体例としては、次のような順位と割合が示されました。

- 1位「アドバイスは多いが、こちらの意見は聞いてくれない」63.6%

- 2位「フィードバックで理由や背景を聞かずに否定的な指摘をされる」61.8%

- 3位「ヘルプを求めた時に具体的な指示などなく『がんばれ』とだけ言われる」60.0%

- 4位「『任せる』と一任してくれるが、その後のフォローがない」59.0%

- 5位「作業内容や結果について、一方的な動機付けをしようとする」58.8%

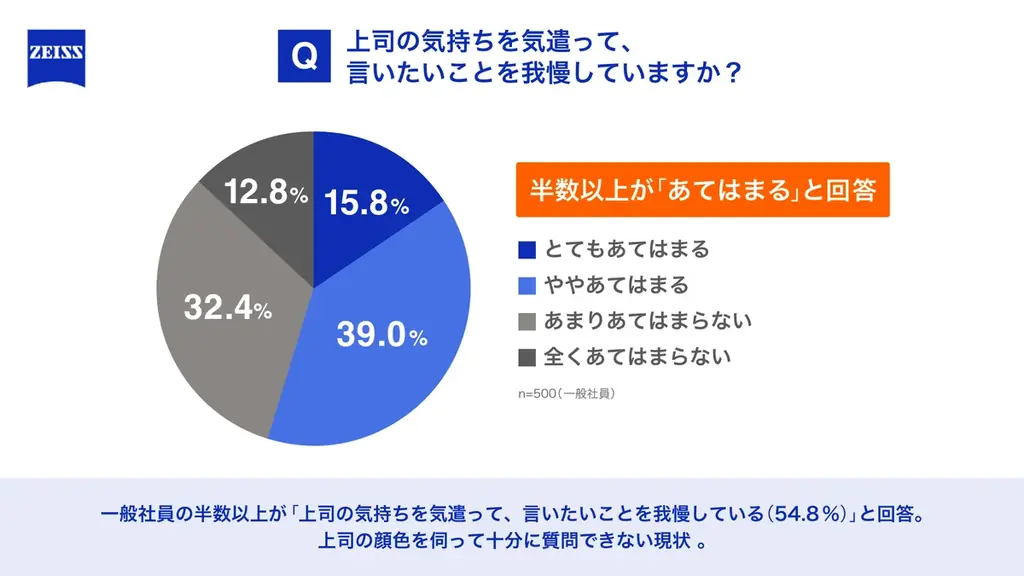

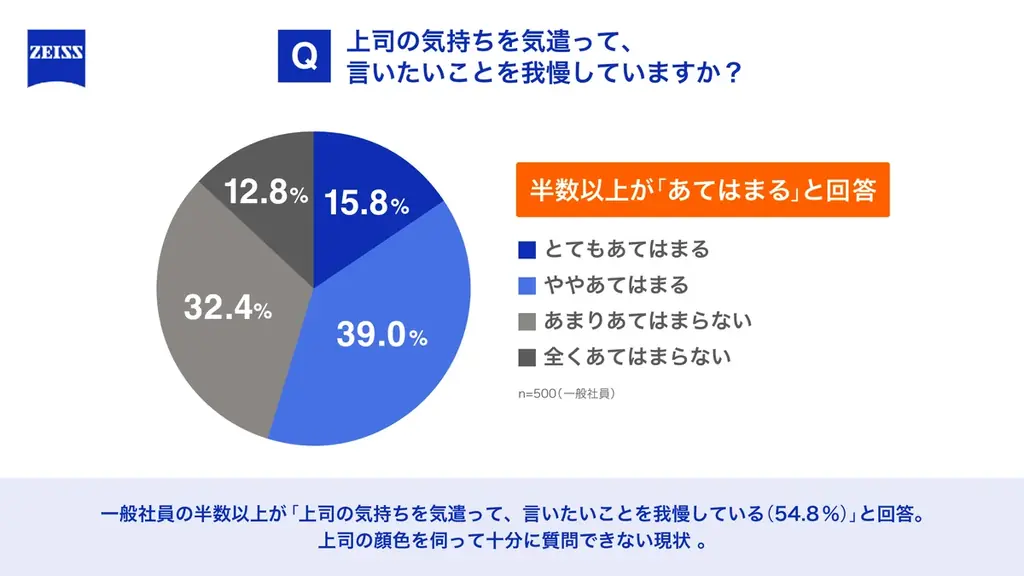

これらは、内容の的確さだけでは補えない「聞く姿勢」や「説明の丁寧さ」に起因する問題を示しています。実際、一般社員の54.8%が「上司の気持ちを気遣って、言いたいことを我慢している」と回答しており、上司の態度や対話環境が部下の発言抑制やモチベーション低下に繋がっている現状がうかがえます。

上司に求められるのは高度な専門的支援だけではなく、日常的に安心して話せる環境をつくること、背景や理由を丁寧に説明すること、そして部下の声に耳を傾ける態度です。こうした基本的な姿勢が信頼関係の土台になります。

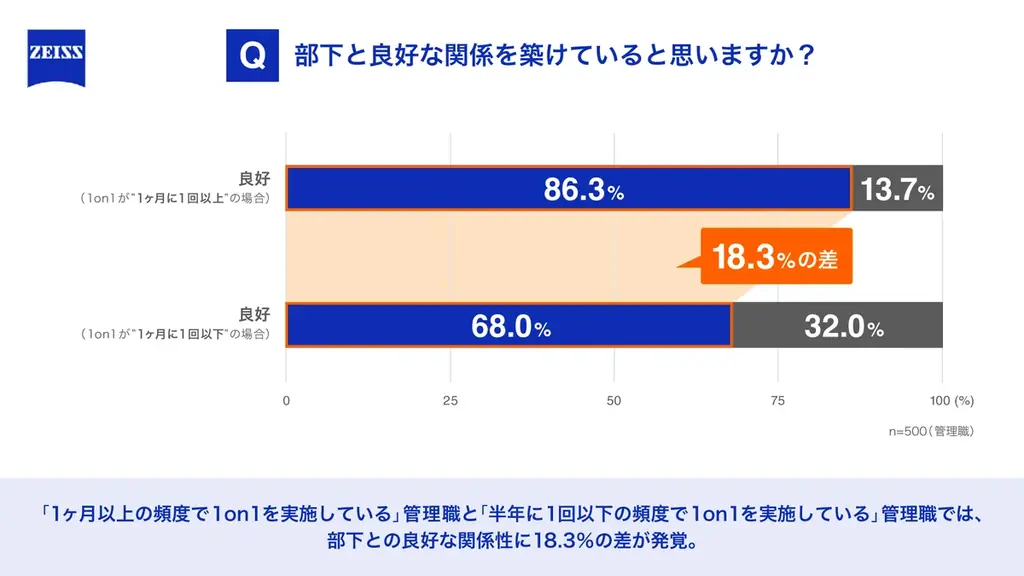

1on1の頻度と関係性の相関:対話の投資が関係性と離職リスクに影響

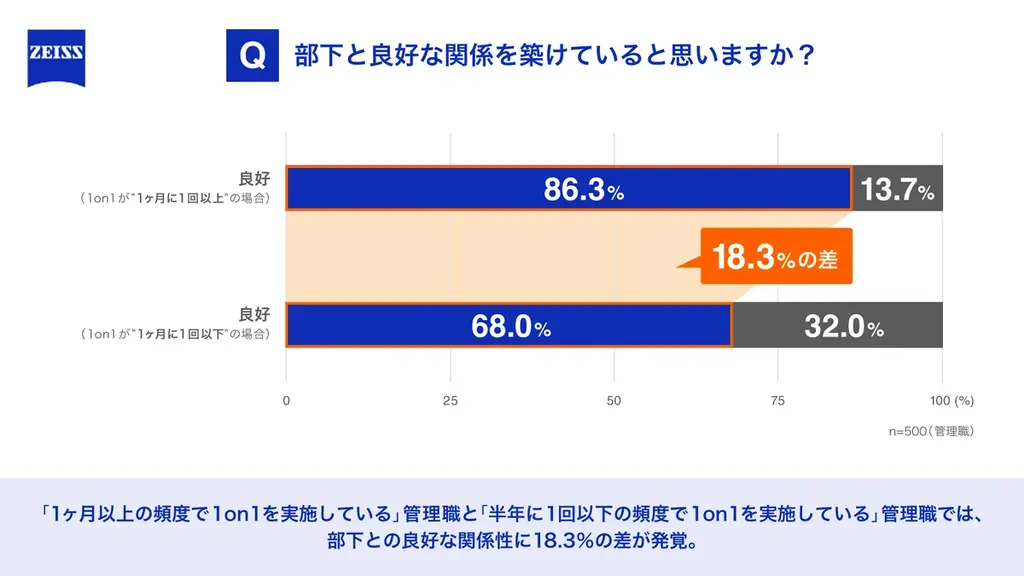

本調査では、1on1ミーティングの頻度と上司・部下の関係性の良好さに明確な相関が見られました。管理職のうち49.8%は「1ヶ月に1回以上の頻度で1on1を実施」しており、そのうち86.3%が「部下との関係が良好」と回答しています。

対照的に、30.0%の管理職が「半年に1回以下の頻度で1on1を実施」しており、このグループで「部下との関係が良好」と回答した割合は68.0%にとどまり、差はおよそ18.3ポイントに上ります。時間を割いて定期的に対話することが、関係性の維持に寄与していることが示されています。

1on1と退職・休職の関連

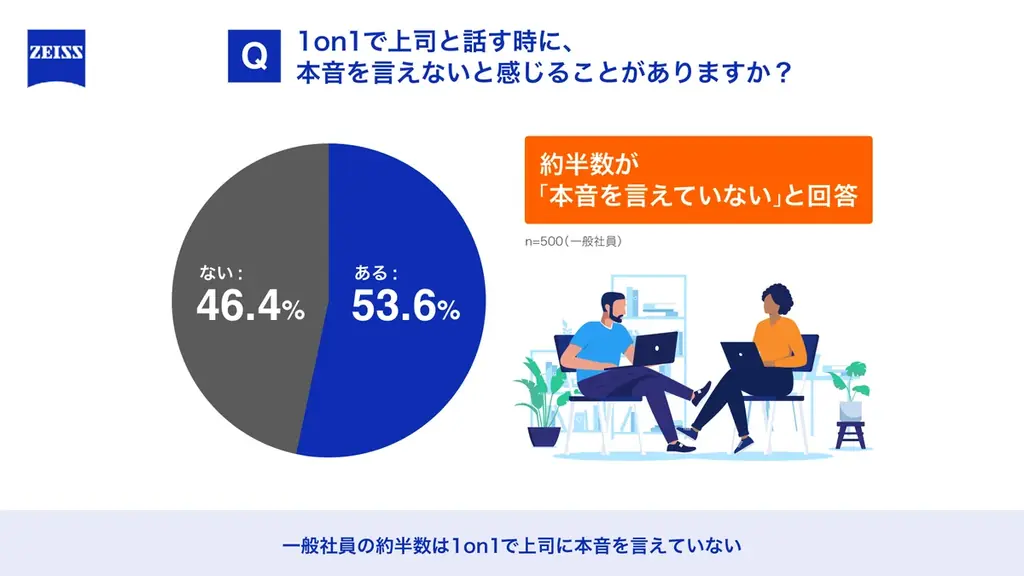

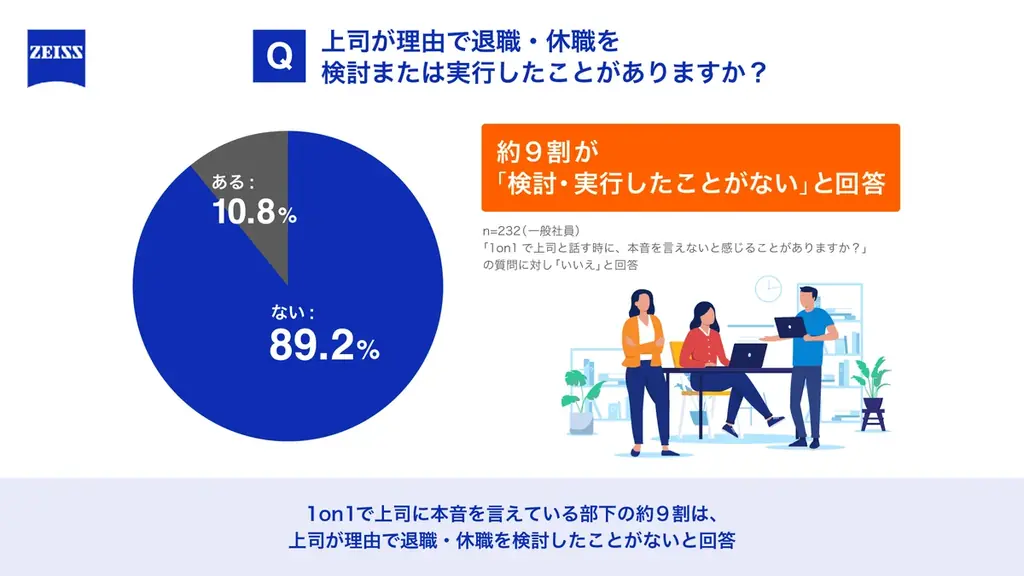

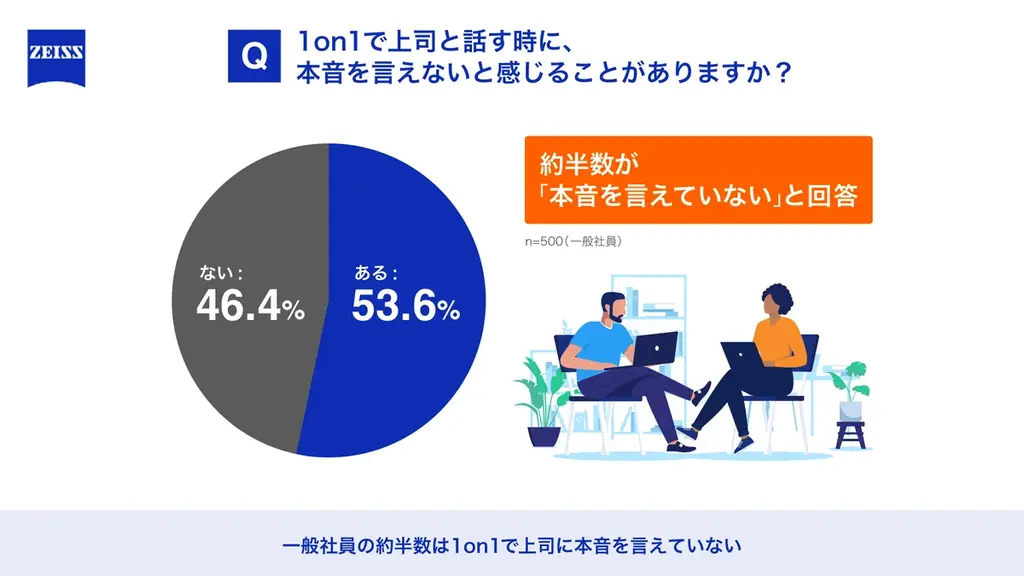

また、1on1で本音を言えている一般社員(46.4%)のうち約9割は「退職・休職を検討したことはない」と回答しています。これは本音を話せる関係が不満や問題の早期解決に繋がり、離職リスクの低減に寄与する可能性を示しています。

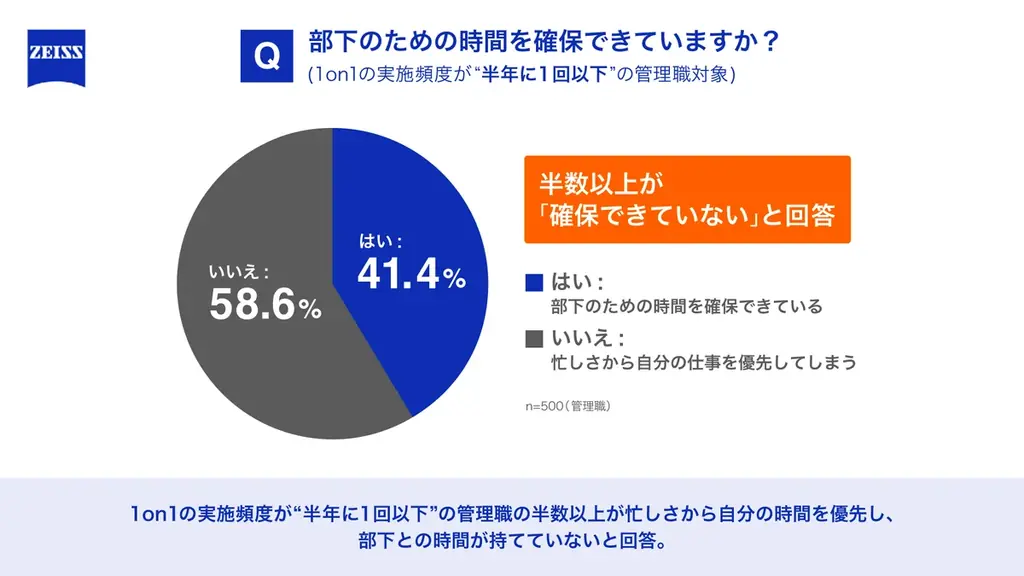

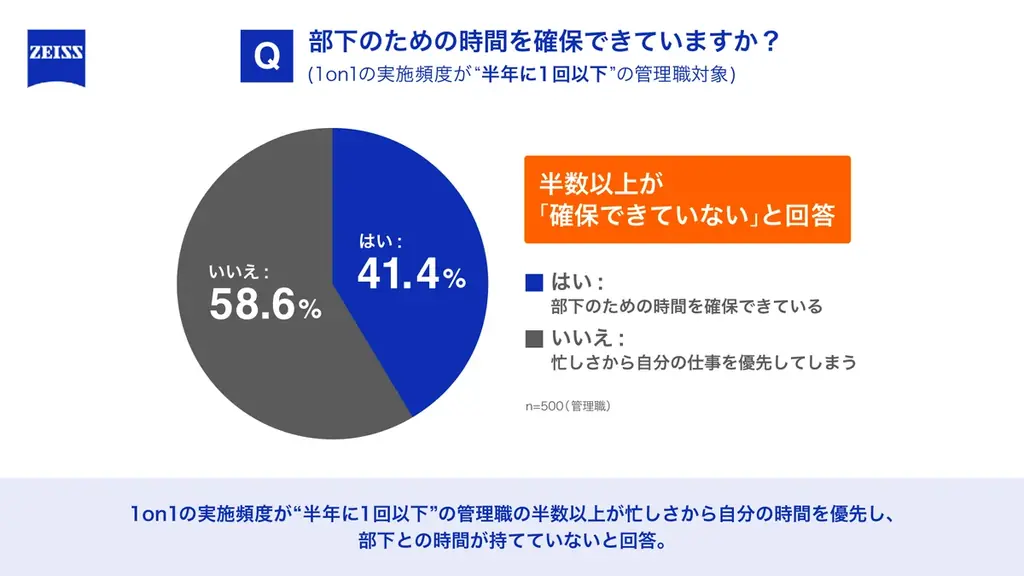

一方、「半年に1回以下の頻度で1on1を実施している」管理職のうち、約58.6%が「忙しさから自分の仕事を優先してしまう」と回答しており、上司側が部下のための時間確保を後回しにしている実態が見えます。結果として対話不足が続くと、部下の課題や不調を見落としやすくなります。

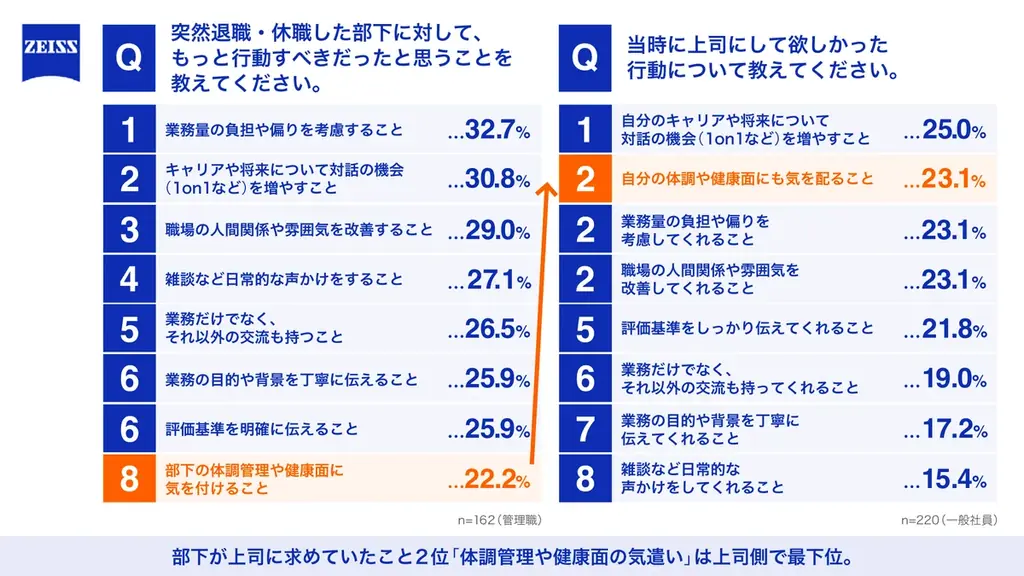

休職・退職に関するズレ:上司の後悔と部下の本音

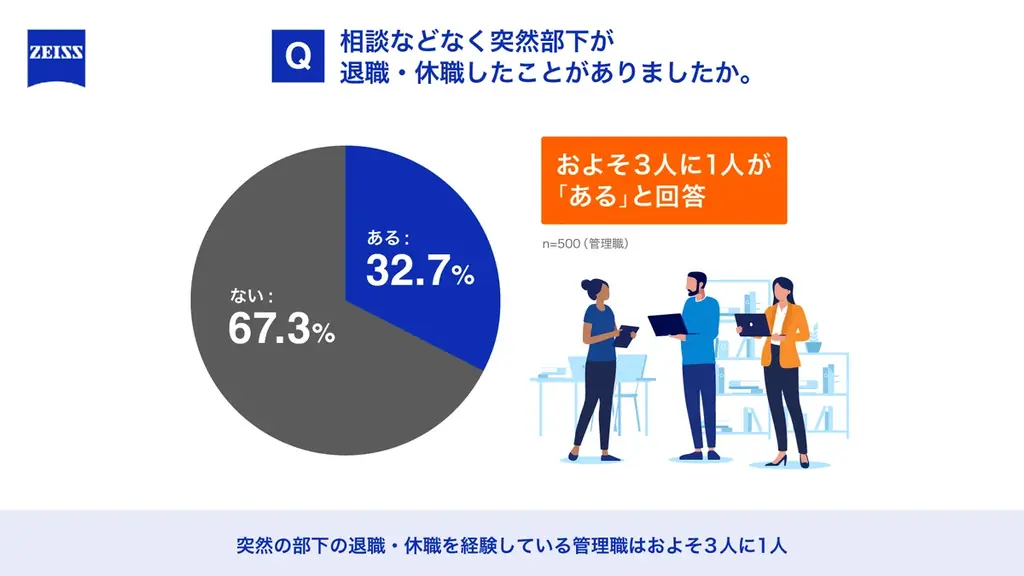

調査では約3人に1人(32.4%)の管理職が「突然の退職・休職」を経験していると回答しました。突然の退職・休職に対して上司が「行動すべきだった」と後悔している項目は以下の通りです。

- 業務量の負担や偏りを考慮すること 32.7%

- キャリアや将来について対話の機会(1on1など)を増やすこと 30.8%

- 職場の人間関係や雰囲気を改善すること 29.0%

- (順位を挟んで)

- 最下位:部下の体調管理や健康面に気を付けること 22.2%

一方で、上司の言動が理由で退職・休職を検討または実行したことがあると回答した一般社員は44.0%に上り、その際に「当時上司にしてほしかったこと」は次のような順位となっています。

- 自分のキャリアや将来について対話の機会(1on1など)を増やすこと 25.0%

- 自分の体調や健康面にも気を配ること 23.1%

- 業務量の負担や偏りを考慮してくれること 23.1%

- 職場の人間関係や雰囲気を改善してくれること 23.1%

注目すべき点は、管理職の「後悔」では最下位に位置していた「体調管理や健康面への気遣い(22.2%)」が、部下側の「してほしかったこと」では2位(23.1%)に入っていることです。これは上司と部下の認識にズレがあることを示しており、心身の変化に上司が気づけていない、あるいは気づいても行動に結び付けられていない可能性を示唆します。

このズレの結果、部下が上司に対して本音を言いにくくなり、突然の休職や退職に至るケースが発生している点が調査から読み取れます。

調査結果の整理と要点まとめ

本調査から抽出できる主要なポイントは、以下の通り整理できます。まず、部下が最も求める上司像は「話しかけやすさ」であり、日常的な対話環境や説明の丁寧さがパフォーマンスやモチベーションに直結していること。

次に、1on1などの定期的な対話の頻度は関係性の良好さと強く相関しており、頻度が高いほど「部下との関係が良好」と回答する管理職の割合が高く、離職・休職のリスク低減にも寄与している点です。そして、上司と部下の間に存在する「体調管理に関する認識のズレ」は、突然の退職・休職の一因となり得ることが明確になりました。

以下に、本記事で触れた主要な数値と項目を表形式で整理します。

| 項目 | 数値・内容 |

|---|---|

| 調査期間・方法 | 2025年8月22日~8月25日/インターネット調査 |

| 調査対象 | 全国20歳~59歳/管理職500名・一般社員500名 |

| 理想の上司(1位) | 「話しかけやすく相談しやすい」32.6% |

| 部下の発言抑制 | 「上司を気遣って言いたいことを我慢している」54.8% |

| モチベーション低下の要因(1位) | 「アドバイスは多いが意見を聞いてくれない」63.6% |

| 1on1頻度(管理職) | 1ヶ月に1回以上:49.8%(そのうち86.3%が部下との関係良好) |

| 1on1頻度(半年以下) | 半年に1回以下:30.0%(そのうち68.0%が部下との関係良好) |

| 本音を言える部下 | 46.4%(そのうち約9割が退職・休職を検討したことがない) |

| 管理職の突然の退職・休職経験 | 約32.4% |

| 管理職の後悔(1位) | 業務量の負担や偏りを考慮すること 32.7% |

| 管理職の後悔(最下位) | 部下の体調管理や健康面に気を付けること 22.2% |

| 部下がしてほしかったこと(上位) | キャリア対話の機会増加 25.0%/体調や健康面への配慮 23.1%/業務量配慮 23.1%/職場雰囲気改善 23.1% |

最後に、今回の調査は上司と部下の間で起きている<対話不足と認識のズレ>を具体的な数値で示しました。業務や成果の管理に加え、日常の対話時間の確保、丁寧な説明、部下の心身の変化に目を向けることが、信頼関係の構築や離職・休職リスクの軽減に寄与する点は明確です。

調査の詳細や付随資料は、プレスリリース添付資料および同社のコーポレートサイトで公開されています。なお、本調査はカールツァイス株式会社が実施したものであり、同社の事業内容や組織情報は以下の通りです。

- 会社名

- カールツァイス株式会社

- 所在地(東京本社)

- 東京都千代田区麹町2丁目10番9号

- 代表取締役

- ヴィンセント・マチュー

- 設立

- 1961年9月30日

- 事業内容

- 半導体製造技術、工業用測定機、顕微鏡、医療機器、眼鏡レンズ、カメラ・映写機用レンズ、双眼鏡等の輸入販売およびサービス

- コーポレートサイト

- https://www.zeiss.co.jp/corporate/home.html

- オウンドメディア

- ZEISS PEOPLE https://www.people.zeiss.co.jp/

本記事では、調査で示された事実と数値を整理して伝えた。マネジメントの現場において重要なのは、技術的な指導だけでなく、日常的な対話と心身への配慮に時間を割く姿勢であることが示された。