唐津南高校がBLUE OCEAN DOMEを見学 海の循環学ぶ

ベストカレンダー編集部

2025年9月28日 11:10

万博で学ぶ海の未来

開催日:9月28日

唐津南高校の生徒と卒業生が万博で直に学んだ海の課題と循環の考え方

2025年9月28日10時40分、NPO法人唐津Farm&Foodは、唐津南高校「虹ノ松原プロジェクトチーム」の現役生と卒業生を連れて、EXPO2025会場内の「BLUE OCEAN DOME(ブルーオーシャンドーム)」を訪問しました。本訪問は唐津と万博をつなぐ取り組みの一環であり、参加者は海洋プラスチック問題と循環型社会について現地で学び、体験する機会を得ました。

訪問には、唐津南高校の生徒・卒業生のほか、NPO法人唐津Farm&Foodのメンバー、そして地域で海ごみ対策に取り組むPrecious Plastic 唐津の関係者が同行しました。今回の見学は、6月に実施された〈対馬ウィーク〉での連携を踏まえた継続的な学びの一環であり、地域の若い世代が実際の展示やワークショップから得た知見を深める場となりました。

A・B・Cドームでの体験と学び

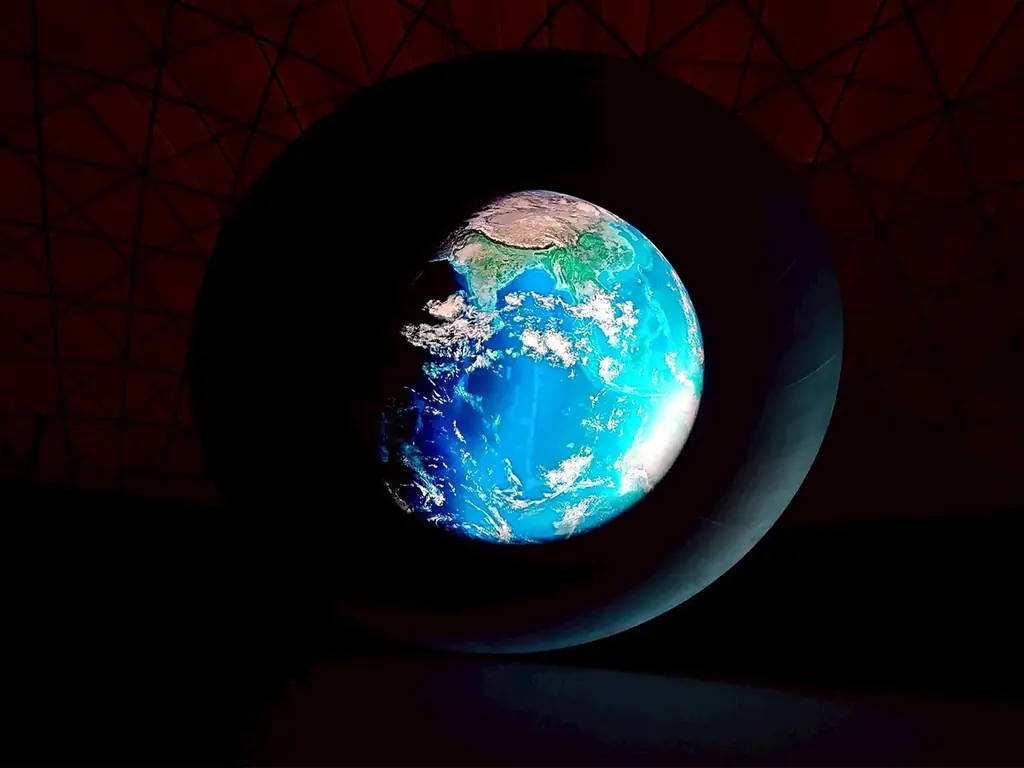

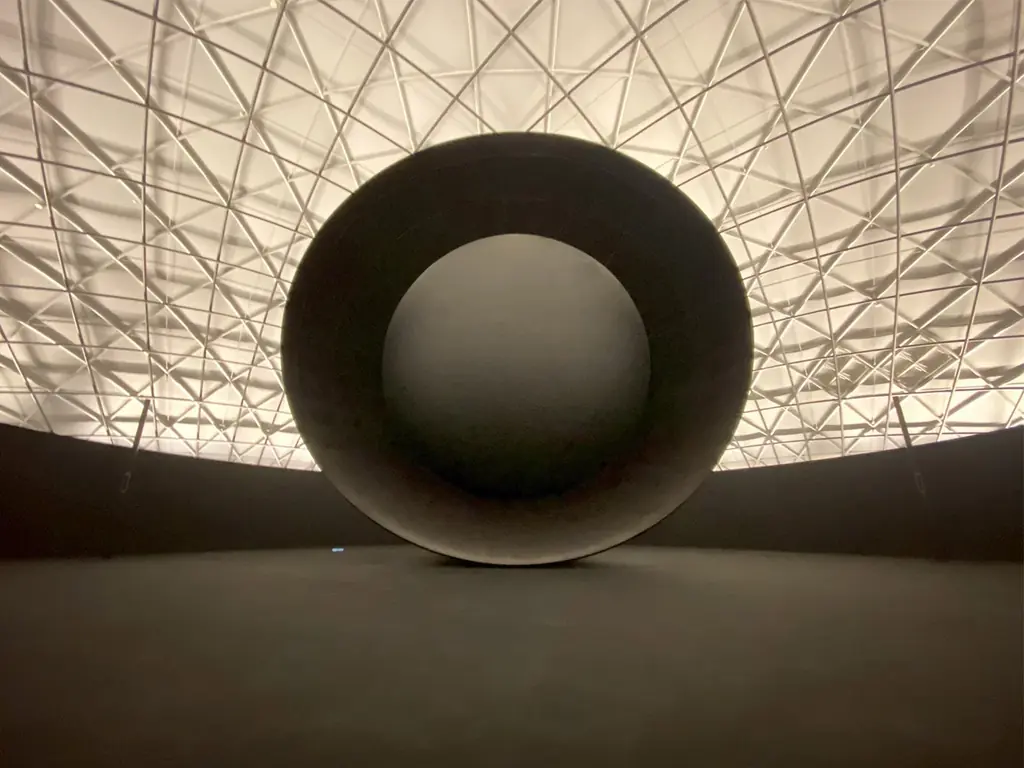

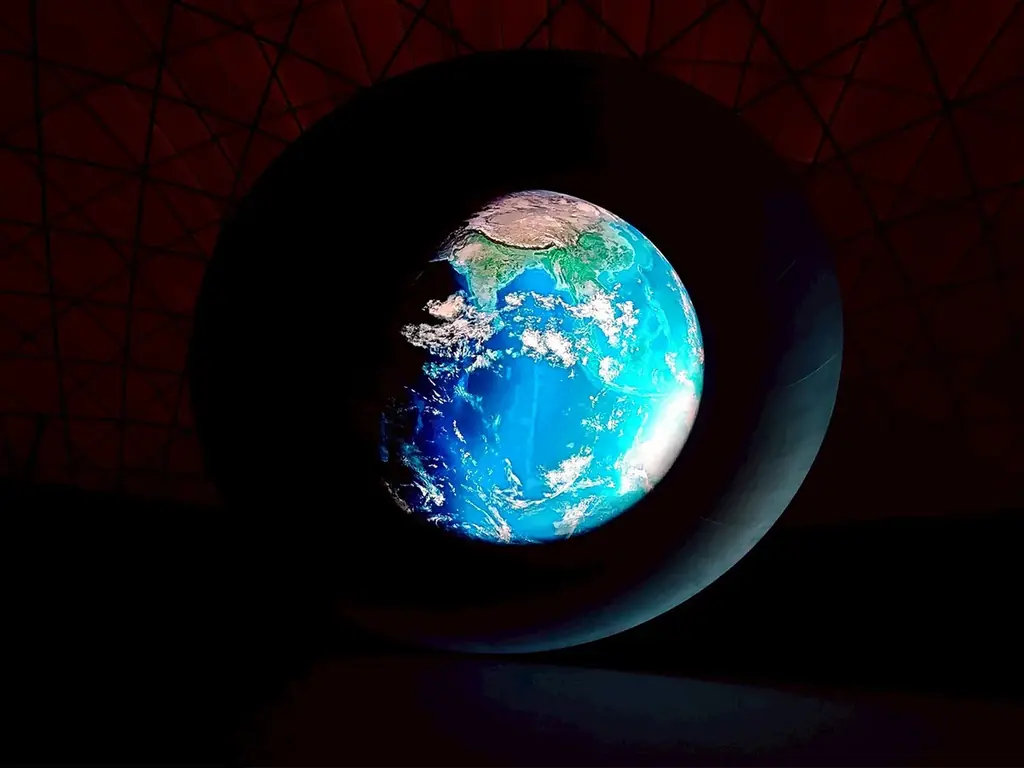

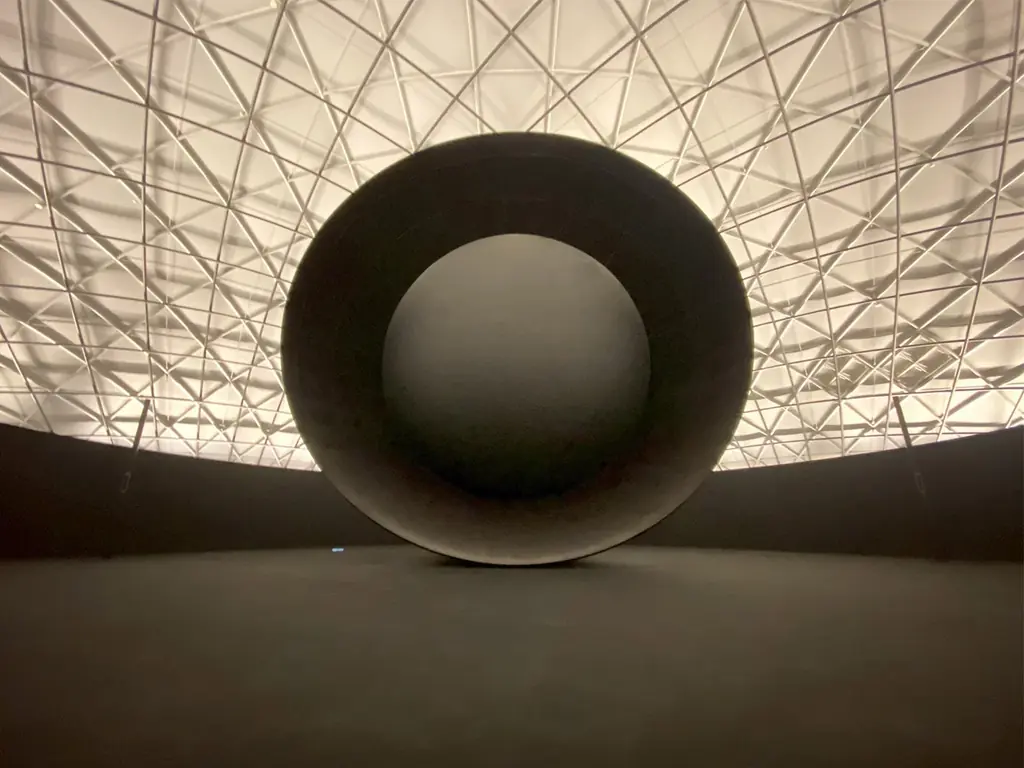

BLUE OCEAN DOMEは複数のドーム構成で展示と体験が分かれており、唐津チームは各ドームを回りながら構成要素ごとのメッセージを受け取りました。特にB DOMEでは「人と海の循環と共生」をテーマとした映像コンテンツを最前列で鑑賞し、海洋資源の持続的利用や生態系保護についての視点を映像を通じて学びました。

展示体験では、建築とデザインが込めるメッセージも重要な学びの一つでした。参加者は映像やインタラクティブな展示を通して、2050年に向けた海洋プラスチックゼロという目標の背景や、その達成に向けた具体的な取り組みの流れを理解しました。各ドームの空間設計は体験の連続性を持たせる構成で、順路に沿って展示の意図が伝わるよう設計されています。

環境建築と体験設計が伝える「海の未来へのメッセージ」

BLUE OCEAN DOMEは、2050年までに海洋プラスチックごみをゼロにする「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を掲げるパビリオンで、展示・建築・体験設計それぞれに明確な思想があります。建築監修は万博テーマ事業プロデューサーであり建築家の坂茂(ばん・しげる)氏が担当し、紙管などの再生素材を活用した環境建築が特徴です。

さらに内装・体験設計は良品計画のアートディレクターである原研哉氏が担当し、「人と海の循環と共生」を表現するための映像・音響・動線設計を行っています。これらの設計は建築と体験が融合することで、来場者に対して単なる情報提示ではなく、身体的・感覚的に理解を促す設計となっています。

- 建築監修

- 坂茂 氏(紙管など再生素材の活用)

- 内装・体験設計

- 原研哉 氏(「人と海の循環と共生」を表現)

- 主催

- ZERI JAPAN(海洋資源の持続的利用と生態系保護を掲げる)

企業・自治体による協力とその意義

今回の見学は、サラヤ株式会社および対馬市の配慮により実現しました。サラヤは環境建築や展示の支援、対馬市は地域連携における調整を行い、地域発の取り組みを万博の場で紹介するための協働体制が整いました。これにより、唐津をはじめとする地域の活動がより広い場で紹介される機会が生まれています。

この協働は、地域の教育現場と展示の現場を結びつけるモデルケースとしても捉えられます。学生たちが実際に展示を体験し、地域での活動(海ごみ回収やアップサイクル)と国際的な展示の文脈を結びつけることができた点は、参加者にとって重要な学びでした。

対馬ウィークから広がった「波絵馬」と地域への波及

本訪問につながる取り組みとして、今年6月に実施された〈対馬ウィーク〉での連携がありました。対馬市、金沢美術工芸大学、サラヤ、Precious Plastic 唐津、唐津Farm&Foodが協働し、トークセッション「おとーしゃと波の想い」と漂着プラスチックを用いたワークショップを実施しました。

そのワークショップで生まれたのが、漂着プラスチックをアップサイクルして制作した『波絵馬』です。子どもたちや来場者が願いを書き込んだ波絵馬は、唐津市の離島や小学校にも展開され、約300枚が展示されるなど、世代や地域を越えた共感と参加が生まれました。

- ワークショップ名:おとーしゃと波の想い(トークセッション含む)

- 主な連携団体:対馬市、金沢美術工芸大学、サラヤ、Precious Plastic 唐津、唐津Farm&Food

- 制作物:漂着プラスチックのアップサイクルによる『波絵馬』 約300枚が複数地域で展示

教育と実践をつなぐ取り組みとしての意義

波絵馬プロジェクトは、市民参加型の環境教育と素材循環の実践を結び付ける試みです。生徒たちは素材の出自と加工を学び、地域の小学校や離島の場に展開することで、環境問題を身近なテーマとして伝播させる手法を実践しました。

また、トークセッション「おとーしゃと波の想い」では、美術・デザイン・企業・地域が一堂に会し、漂着プラスチック問題への多角的なアプローチが話し合われました。こうした対話の場が次の連携やプロジェクトへとつながることが期待されます。

今回の訪問に関わった組織と今後の活動指針の整理

今回の万博訪問に関して、関係各所への感謝表明がプレスリリースでなされていますが、それに加え、唐津Farm&Foodと唐津南高校が今後も「資源循環と環境教育」を軸に取り組みを継続していく旨が明記されています。具体的には、地域発の学びを広げる活動、素材の循環を推進するワークショップ、学校教育との連携強化などが想定されます。

プレスリリースは次の組織に対する謝意を示しています:サラヤ株式会社、対馬市、ZERI JAPAN。これらの協力により、地域の実践が国際的な舞台で可視化され、地域の若い世代にとって重要な学びの機会が提供されました。

関連情報と参照先

詳細は唐津Farm&Foodの専用ページにまとめられています。訪問の記録や波絵馬プロジェクトの経緯、今後の活動予定などは下記リンクから確認できます。

- 唐津Farm&Food EXPO2025 特設ページ

- BLUE OCEAN DOME 公式サイト(主催:ZERI JAPAN)

キーワードとしては、唐津南高校、万博、唐津、BLUE OCEAN DOME、海洋プラスチック、波絵馬、対馬ウィーク、Precious Plastic、EXPO2025、サーキュラーエコノミーが本件に関わる主要な語句です。これらは本記事の説明とプロジェクトの要点を示しています。

要点の整理

以下の

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 日時 | 2025年9月28日 10:40 |

| 参加者 | 唐津南高校「虹ノ松原プロジェクトチーム」の生徒・卒業生、NPO法人唐津Farm&Foodのメンバー、Precious Plastic 唐津関係者 |

| 訪問先 | EXPO2025 会場内「BLUE OCEAN DOME」(A DOME、B DOME、C DOME等を見学) |

| 主催・監修 | 主催:ZERI JAPAN、建築監修:坂茂 氏、内装・体験設計:原研哉 氏 |

| 関連協力 | サラヤ株式会社、対馬市、金沢美術工芸大学 |

| 主な活動内容 | 映像展示の鑑賞(B DOMEで「人と海の循環と共生」)、トークセッション「おとーしゃと波の想い」、漂着プラスチックのアップサイクルによる『波絵馬』制作(約300枚) |

| 目的 | 海洋プラスチック問題と循環型社会についての学び、地域発の環境教育と素材循環の実践を万博の場で可視化 |

| 参照リンク | https://karatsu-f-f.com/expo2025.html |

本件は、地域の生徒や市民が具体的な素材循環の取り組みを通じて学ぶと同時に、国際的な展示の場でその活動を示すという点で意義がある。今後も唐津Farm&Foodと唐津南高校は「資源循環と環境教育」を軸に、地域から世界へつながる持続可能な取り組みを継続していくことが明記されています。関係各所の協力によって生まれた今回の学びは、地域での実践と展示空間の双方を結ぶ実例として位置づけられます。

参考リンク: