10月1日公開 TMIKのAI作曲エンジン新版FIMMIGRM

ベストカレンダー編集部

2025年9月29日 12:52

FIMMIGRM最新版公開

開催日:10月1日

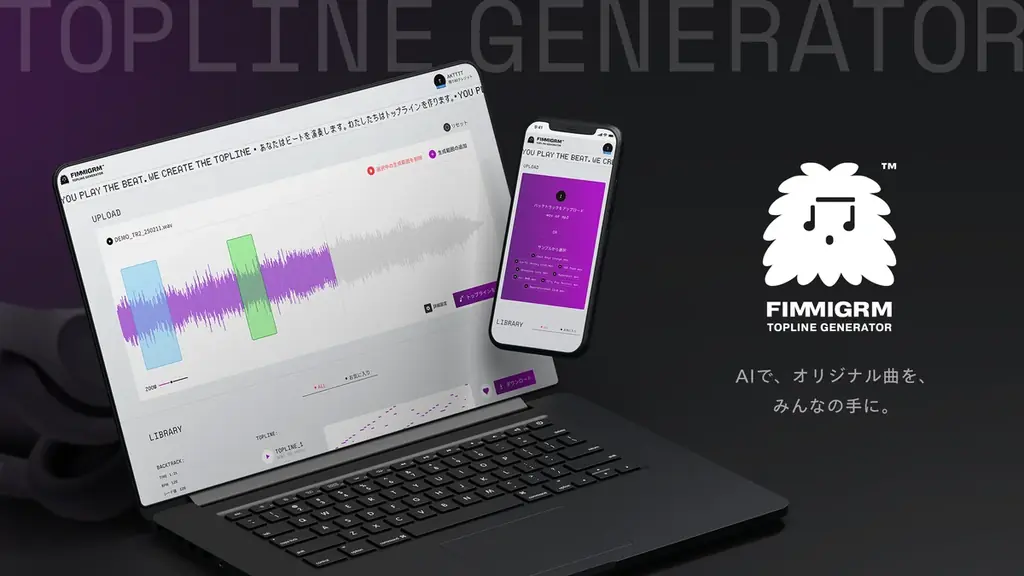

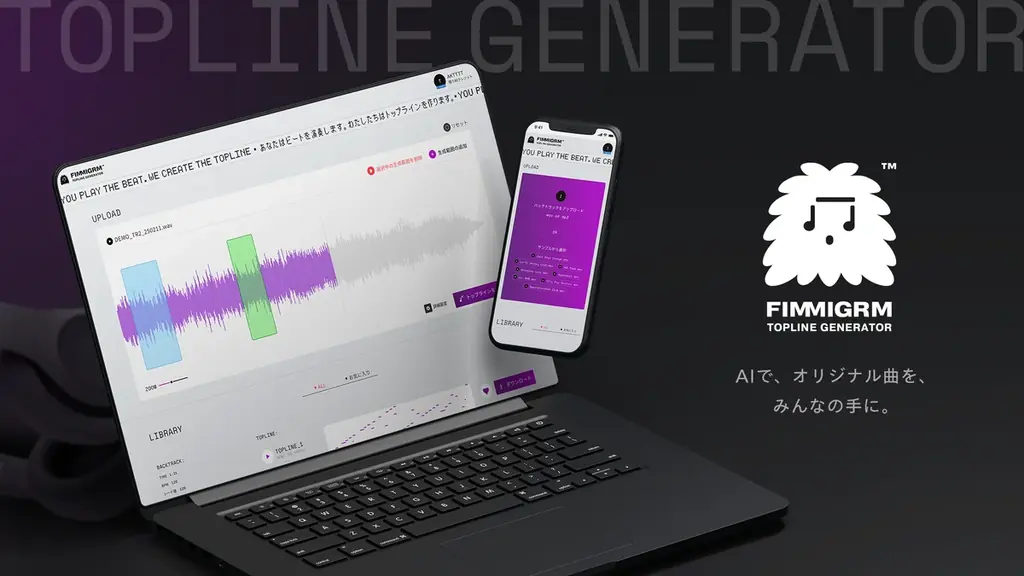

TMIKが提示する新しい作曲ワークフロー:FIMMIGRM最新版を10月1日リリース

音楽とテクノロジーを融合したサービス開発を手がける株式会社TMIK(所在地:東京都渋谷区、CEO:玉井健二)は、トップライン自動生成AIエンジン「FIMMIGRM(フィミグラム)」の最新版を2025年10月1日(水)に公開すると発表しました。プレスリリースは2025年9月29日12時00分に配信されています。

FIMMIGRMは、インストゥルメンタル(バックトラック)音源を解析し、曲のキー・コード進行・テンポに最適化されたトップライン(メロディ)を自動生成するプロユースの作曲支援ツールです。生成物はMIDIデータと歌入りの2MIX WAVデータとして出力可能で、DAWに読み込んで編集・アレンジすることが前提とされています。

- 発表日

- 2025年9月29日 12:00(プレスリリース配信)

- 提供開始日

- 2025年10月1日(水)

- 提供元

- 株式会社TMIK(所在地:東京都渋谷区、CEO:玉井健二)

- 公式サイト

- https://fimmigrm.com/

最新版がもたらす制作フローの変化

今回のアップデートは、従来の機能的限界を解消するとともに、制作現場での試行錯誤を高速化する点を狙っています。従来は小節数の制限やユーザー指定の柔軟性に課題がありましたが、最新版では楽曲全体を視野に入れた生成が可能になり、トラックの文脈に即したトップライン提案が行えるようになりました。

企業側は本ソリューションを単なる自動生成ツールではなく、制作プロセスにおける“共創ツール”として位置づけています。短期間で複数のアイデアを比較する必要がある現場において、AIが生み出す多様なパターンを瞬時に比較検討できる点が、ワークフローの効率化に直結します。

主な特徴の詳細

FIMMIGRMの基本機能は以下の通りです。これらはプロの制作現場を想定した仕様であり、生成物をDAW上で自由に編集可能な点を重視しています。

下記の一覧はプレスリリースに記載された機能を網羅的に整理したものです。

- 高精度なトップライン生成:トラックのキーやテンポを解析して最適なメロディを提案します。

- 無限のアイデア展開:利用プランに応じた上限内で多数のパターンを生成できます。

- DAWとの高い親和性:MIDI出力により編集やアレンジが容易です。

- 高品質な生成能力:生成メロディは玉井健二氏の監修と、agehaspringsのクオリティにチューニングされています。

アップデートのポイント(技術的な改良点)

最新版で明確に強化された点は、AI解析の精度向上と生成の自由度拡大に集約されます。これにより、トラックに最適化されたトップラインを楽曲全体にわたって生成できるようになりました。

以下はプレスリリースで示された具体的な改良項目です。すべての項目を同一の節で網羅的に記載します。

- AI解析の高度化:入力オーディオからキー、コード、テンポを自動抽出し、トラックの文脈に最適化したトップラインを生成します。

- フル尺での生成:従来の8小節制限を撤廃し、楽曲全体を通して制限なくメロディを生成可能にしました。

- 最新ネットワークモデル導入:より自然で実用的なメロディを生み出すためのモデルを採用しています。

- AIアーティスト「白神芽音」によるトップラインプレビュー:生成したトップラインを歌入り音源としてプレビューでき、楽曲の可能性を直感的に検証できます。

- セクション限定生成の自由度向上:楽曲内の任意のセクションだけを指定して生成することで、曲全体の統一性を保ちながら部分的な試行錯誤が可能になりました。

白神芽音を介したプレビューとDAW連携の実務的メリット

注目される点の一つが、TMIKが開発したAIアーティスト「白神芽音(しらかみ・めいと)」を活用したトップラインのボーカルプレビュー機能です。生成されたメロディを単なるMIDIとして確認するだけでなく、歌声を付加した2MIX WAVでの試聴ができるため、最終形に近いイメージで楽曲を評価できます。

この機能は、作曲者やプロデューサーがメロディとボーカルの相性を素早く確認し、DAW上でのアレンジ作業に入る前段階の判断を効率化します。プロダクションラインでの意思決定が早くなる点は、制作コストやスケジュール管理に直接的な影響を与えます。

出力形式と実務上の取り扱い

FIMMIGRMが出力するファイル形式と、それぞれの実務上の扱い方を整理します。DAWでの取り込みや活用を前提とした仕様です。

以下の表は出力形式と用途、利点をまとめたものです。

| 出力形式 | 用途 | 利点 |

|---|---|---|

| MIDIデータ | DAWに取り込んで音色を差し替え、詳細な編集やクオンタイズ、ハーモニー追加 | 編集自由度が高く、プロのアレンジ作業に最適 |

| 歌入り2MIX WAV | 曲の完成イメージの確認、デモ提出、社内外への試聴用 | ボーカル入りで直感的な曲の判断が可能 |

白神芽音(しらかみ・めいと)について

白神芽音はTMIKが開発・展開するAIアーティストプロジェクトの一環であり、最新のAI技術とコンテンツプロデュースの手法を組み合わせることで生まれた歌声合成データです。FIMMIGRMではこの音声データを用いて、生成メロディのボーカルプレビューを実現します。

プレスリリースでは、白神芽音はTMIKのIPプロデュースラインの一例として紹介されており、同社が進める次世代VSingerプロジェクト『En-gene(エンジーン)』やその他のAIアーティスト事業と連動する位置づけが示されています。

料金プラン、提供開始日、会社情報の整理

FIMMIGRMは2025年10月1日より新料金プランで提供を開始します。公式サイト(https://fimmigrm.com/)にて各プランの詳細が案内されます。プレスリリースで明示された料金体系は以下の通りです。

企業発表に基づくプランの概要を次にまとめます。各プランの細部(利用上限や機能差など)は、公開後に公式サイトで確認が必要です。

| プラン名 | 月額(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| Freeプラン | 無料 | まず試用できる無料プランを提供 |

| Standardプラン | 月額8ドル〜 | 中小規模のクリエイターを想定した有料プラン |

| Creatorプラン | 月額24ドル〜 | 多くの生成パターンや商用利用想定のクリエイター向け |

また、FIMMIGRMの生成能力には、TMIK代表の玉井健二氏によるメロディ監修と、株式会社アゲハスプリングス・ホールディングス(agehasprings)のクオリティ調整が関与している点が明記されています。これによりプロユースを意識したチューニングが施されていることが強調されています。

株式会社TMIKの事業領域は、音楽・エンタメのプロデュース力とテクノロジーを掛け合わせたサービス開発です。FIMMIGRM以外にも、次世代VSingerプロジェクト『En-gene(エンジーン)』やAIアーティスト『白神芽音』など、IPプロデュースを含む多角的な取り組みが進められています。公式サイトは https://tmik.tokyo です。

情報の整理(要点の表形式まとめ)

以下の表は、本記事で紹介した発表内容を主要な項目ごとに整理したものです。日付、提供形式、主要機能、料金プラン、関連プロジェクトや関連企業情報を網羅しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発表元 | 株式会社TMIK(所在地:東京都渋谷区、CEO:玉井健二) |

| プレスリリース配信日時 | 2025年9月29日 12:00 |

| 提供開始日 | 2025年10月1日(水) |

| 製品名 | FIMMIGRM(フィミグラム) |

| 主な機能 | 入力オーディオからキー・コード・テンポを解析し、トップライン(メロディ)を自動生成。MIDIおよび歌入り2MIX WAVで出力。 |

| アップデートの主な改善点 | AI解析の高度化、フル尺生成(8小節制限の撤廃)、最新ネットワークモデル導入、白神芽音によるボーカルプレビュー、セクション指定生成 |

| 出力形式 | MIDIデータ、歌入り2MIX WAV |

| 料金プラン | Free(無料)、Standard(月額8ドル〜)、Creator(月額24ドル〜) |

| 関連プロジェクト・企業 | 次世代VSinger『En-gene(エンジーン)』、AIアーティスト『白神芽音』、株式会社アゲハスプリングス・ホールディングス(agehasprings) |

| 公式リンク | https://fimmigrm.com/、TMIK: https://tmik.tokyo |

以上が発表内容の整理です。FIMMIGRMの最新版は、楽曲制作のプロセスにおけるトップライン生成の精度と利便性を高めることを目的に設計されており、出力物をDAWで編集可能にすることで既存の制作ワークフローとの親和性を保ちながら、より多様な試行錯誤を可能にする点が特徴として挙げられます。

参考リンク: