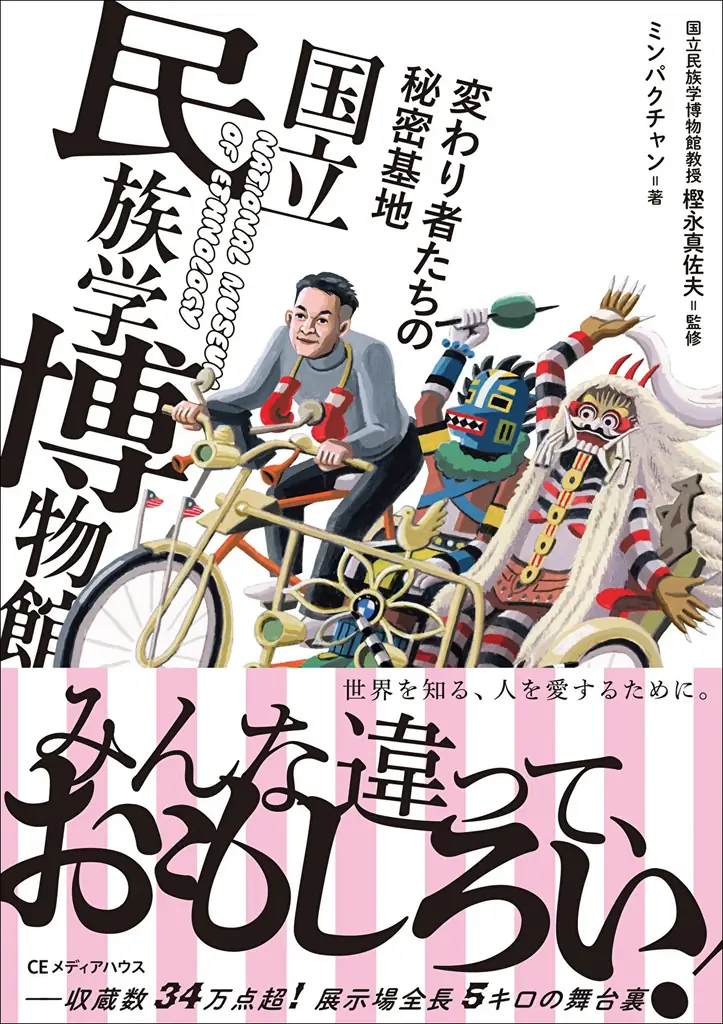

民博の舞台裏に迫る新刊『変わり者たちの秘密基地』

ベストカレンダー編集部

2025年9月29日 18:21

民博の秘密基地発売

開催日:9月29日

通称「民博」はどんな場所か――“変わり者”たちが集う巨大な展示空間

2025年9月29日、CEメディアハウスは『変わり者たちの秘密基地 国立民族学博物館』を発売した。出版情報は四六判・352ページ、定価2200円で、Amazon(https://www.amazon.co.jp/ /dp/4484221314)および楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18337337)で購入可能。電子書籍も同時発売されている。

本書は大阪・吹田市にある国立民族学博物館(通称「民博」)の舞台裏を、所蔵資料や展示そのものではなく、そこに集う研究者や運営に携わる人々の〈素顔〉にフォーカスして描いたノンフィクションである。民博は世界最大級のコレクション数を誇り、展示点数は34万7000点にのぼり、館内の展示区域の延長は合計で約5キロとされる。見どころの多さだけでなく、資料の露出展示や研究者が主導する展示構成など、一般的な博物館の常識とは異なる特徴が際立つ。

民博の基本的な特徴と歴史的背景

民博は単なる博物館ではなく、大学共同利用機関としての研究所機能を有する。文部科学省所管で大学院機能も併せ持ち、勤務するのは学芸員ではなく研究者であることから、展示はしばしば研究発表の場となる。設立に携わった顔ぶれも特筆に値する。財界人で民俗学者の渋沢敬三、初代館長の梅棹忠夫、太陽の塔の岡本太郎、建築は黒川紀章といった〈クセの強さ〉が随所に現れている。

展示のあり方も特徴的で、初代館長のこだわりの一つとして「露出展示」がある。ガラスケースに入れず、触れて重さや匂いを知ることで文脈を理解するという原則のもと展示される収蔵品が多数ある。展示数の多さと展示方式の独自性は、訪れる者にとっては魅力であると同時に、一般的な博物館利用の感覚とは異なる体験を提供する。

- 展示点数:34万7000点

- 館内の延長:合計約5キロ

- 研究所機能:大学共同利用機関、大学院機能併設

- 設立関係者:渋沢敬三、梅棹忠夫、岡本太郎、黒川紀章(敬称略)

本書が描く“人”――クセ強研究者たちの素顔とテーマ

本書の目的は「物」ではなく「人」にある。市井の民博ファンである著者ミンパクチャンが案内人的存在である樫永真佐夫教授ら研究者たちに密着し、彼らの研究動機や現場での営み、奇妙さと真剣さが混ざり合う実務の様子を記録している。

研究者のテーマは国や地域、フィールドワークの手法まで多岐にわたる。以下に本書で扱われる主な研究者と主要テーマを示す。

- 樫永真佐夫(教授)

- 本書の案内人。ベトナムの黒タイ族を研究。

- 島村一平(教授)

- モンゴルのシャーマンやヒップホップなど、伝統と現代文化の交差を扱う。

- 広瀬浩二郎(教授)

- 触文化の研究。日本の琵琶法師や瞽女(ごぜ)に関する調査。

- 河西瑛里子(助教)

- イギリスのペイガニズム、魔女文化の現場研究。

- 山中由里子(教授)

- 比較文学・比較文化を通じて驚異や怪異を考察。

- 川瀬慈(教授)

- エチオピアの吟遊詩人の研究。

- 鈴木英明(准教授)

- インド洋の奴隷や物の交易に関する研究。

- 末森薫(准教授)

- 保存科学担当。敦煌(とんこう)莫高窟(ばっこうくつ)などの保存に関わる。

研究者たちの“なぜ”に迫る章構成

本書は複数の章で構成され、研究に至る経緯、フィールドでの出会い、愛着と執着、保存や展示の現場まで、研究者個人の物語と職場としての民博の実像を並行して描く。

章立ては次の通りで、各章は現場エピソードや具体的な事例を豊富に含む。

- 第1章:YOUはどうして研究を?(研究者の来歴、出自、研究に至る経緯)

- 第2章:そんなこんなで秘密基地(フィールドでの出会い、史料収集の現場)

- 第3章:博士たちの異常な愛情(研究対象に対する強い愛着とその社会的文脈)

- 第4章:歩行距離5キロの本館展示(展示の実際、アクセシビリティ、鑑賞の方法)

- 第5章:33万点超のブツを守り抜く砦、収蔵庫(収蔵と保存の実務)

- 第6章:マニアックな企画展と特別展(企画の工夫、巡回展の実際)

- 第7章:民博と研究者が伝えていくこと(問いの立て方、社会との関わり)

展示・収蔵・特別展の現場――「触れる」ことと保存の矛盾

民博の展示は「触って知る」ことを重視する伝統がある一方で、収蔵庫では大量の資料を長期にわたって保存し管理しなければならない。この二つの要請が現場でどのように折り合いをつけられているかが、本書で詳細に検証される。

第5章では収蔵庫の実務が取り上げられ、資料の整理、展示準備室の役割、節電下での管理、職員手作りの収納箱など、保存科学と現場ノウハウが具体的に紹介される。また第4章では視覚障害のある研究者の視点やボランティア連携、展示解説テキストが最小限である理由など、鑑賞の方法論が議論される。

特別展と巡回展の実際

第6章は、コロナ禍におけるユニバーサル・ミュージアムとしての挑戦や、巡回展の企画・運営に関する記述に充てられる。特別展は「終わらない」性格を持つこと、地方色を取り入れた巡回展の工夫、困難な状況で試された実践の記録が豊富に含まれる。

企画展は研究者にとって単なる展示ではなく、地域の文化・経済と結びつく実践の場でもあり、アマビエのような現代的モチーフがどのように取り扱われたかなど、事例を通して検討される。

書誌情報、監修・著者、問い合わせ先

書名・出版情報は冒頭に記載したが、ここで改めて整理する。監修は樫永真佐夫教授、著者はミンパクチャン。樫永教授は1971年兵庫県生まれ、博士(学術)、研究・著述多数、2023年より『月刊みんぱく』編集長を務める。著者ミンパクチャンはルポライターで市井の民博ファンである。

メディア関係者の問い合わせ先は以下の通り。本件に関するメディア関係者からのお問い合わせは主に主婦の友社広報窓口を通じて行われるとして案内されているが、実務を担う窓口は株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部となっている。メールは pr★c-pub.co.jp (★は@に変換してお送りください)と案内されている。

著者・監修者の略歴

樫永真佐夫(Masao Kashinaga):国立民族学博物館教授・文化人類学者。1971年兵庫県生まれ。2001年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。2010年第6回日本学術振興会賞受賞。著書に『道を歩けば、神話-ベトナム・ラオス つながりの民族誌』『殴り合いの文化史』など。趣味はボクシング、釣り、イラスト、料理など。

ミンパクチャン(Minpakuchan):ルポライター。市井の国立民族学博物館ファンとして、民博の舞台裏を市民目線で掘り下げる記述を担当している。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 書名 | 変わり者たちの秘密基地 国立民族学博物館 |

| 監修 | 樫永真佐夫 |

| 著者 | ミンパクチャン |

| 判型・頁数 | 四六判・352ページ |

| 定価 | 2200円 |

| 発売日 | 2025年9月29日 |

| 出版社 | CEメディアハウス |

| 購入リンク | Amazon:https://www.amazon.co.jp/ /dp/4484221314 楽天:https://books.rakuten.co.jp/rb/18337337 |

| 問い合わせ | 株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部(pr★c-pub.co.jp、★は@に変換してお送りください) |

本稿では、発売された書籍の内容と、国立民族学博物館という施設の特徴、関わる研究者たちの研究テーマや現場の実務について、プレスリリースの情報を漏れなく整理して紹介した。展示点数や展示方式、収蔵・保存の実務、特別展や巡回展の取り組み、加えて監修者と著者のプロフィールや書誌情報、問い合わせ先までをまとめてある。

参考リンク: