工務店が注目、20年瑕疵保険で受注強化へ

ベストカレンダー編集部

2025年10月1日 15:18

20年瑕疵保険発売開始

開催日:10月1日

工務店が住宅保証を戦略に据える背景と消費者の関心

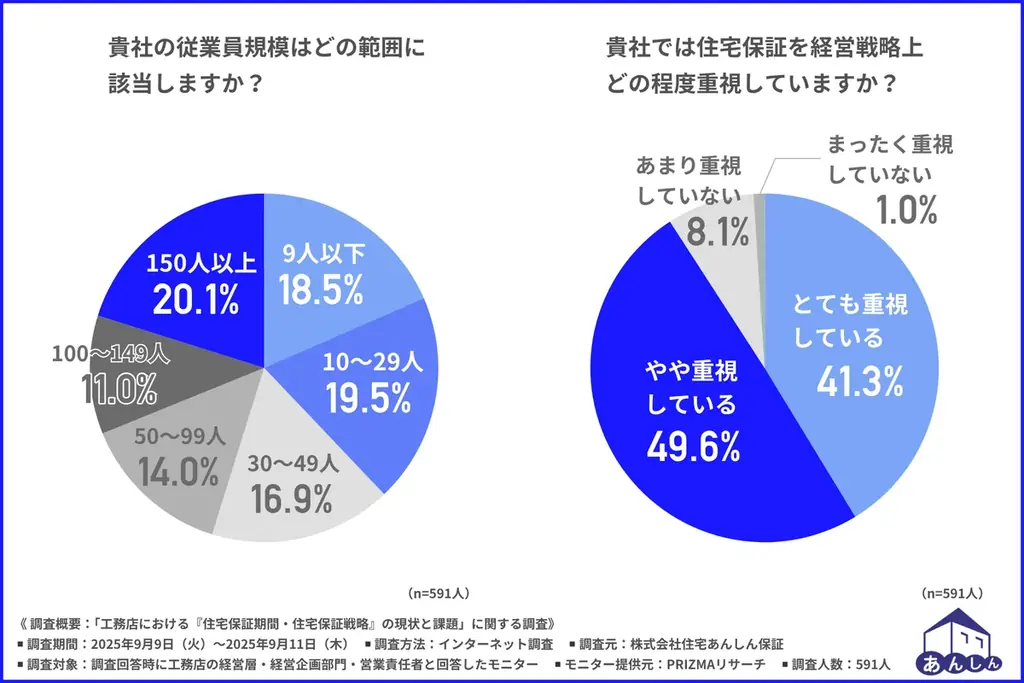

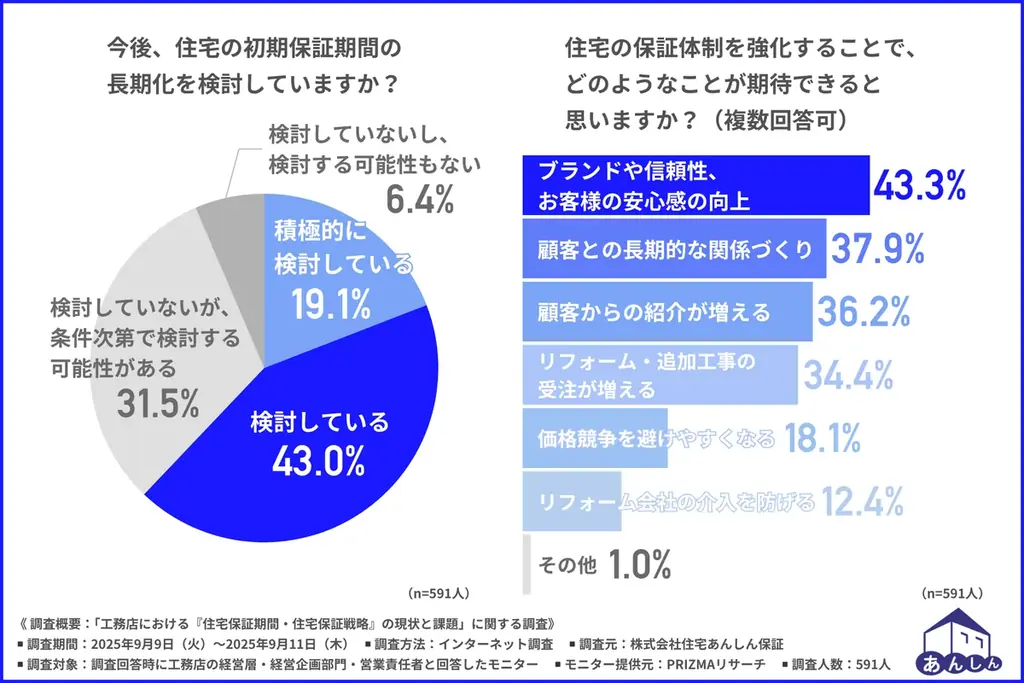

新築住宅の購入に際して、購入者の判断材料の一つに住宅保証年数の有無や長さが挙げられるようになっています。今回の調査では、工務店側でも住宅保証を経営戦略上重視する傾向が明確になりました。

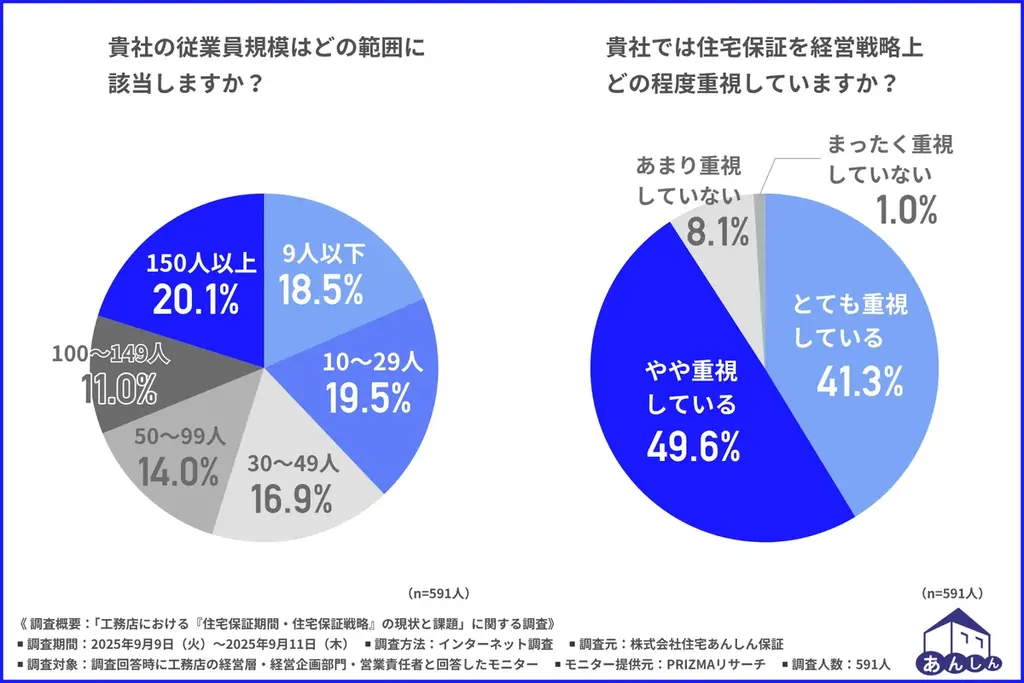

調査対象は工務店の経営層・経営企画部門・営業責任者で、従業員規模は9人以下から150人以上まで幅広く含まれています。こうした回答層の実務的な目線から、保証制度が受注や顧客信頼に与える影響がどの程度かを把握できます。

調査の概要と特徴

調査は2025年9月9日(火)〜2025年9月11日(木)の期間に行われ、インターネット調査プラットフォームPRIZMAを用いて実施されました。

調査人数は591人で、回答者は調査時点で工務店の経営層・経営企画部門・営業責任者と登録しているモニターが対象です。調査元は株式会社住宅あんしん保証、モニター提供元はPRIZMAリサーチです。

- 調査期間:2025年9月9日〜2025年9月11日

- 調査方法:PRIZMAによるインターネット調査

- 調査人数:591人

- 調査対象:工務店の経営層・経営企画部門・営業責任者

- 調査元:株式会社住宅あんしん保証(https://www.j-anshin.co.jp/)

- モニター提供元:PRIZMAリサーチ

現行の保証年数と延長の狙い:工務店の実務的な判断

調査結果では、住宅保証を経営戦略上「とても重視している(41.3%)」「やや重視している(49.6%)」を合わせて約9割に達しました。高額商品である住宅において、保証は顧客の不安払拭や企業信頼性に直結する要素として認識されています。

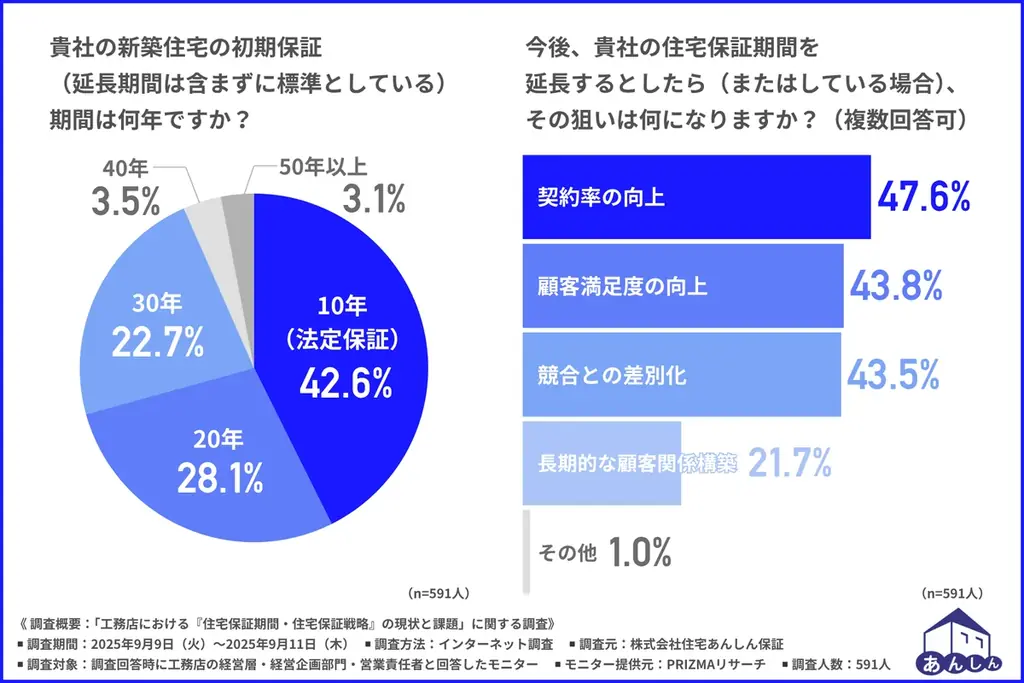

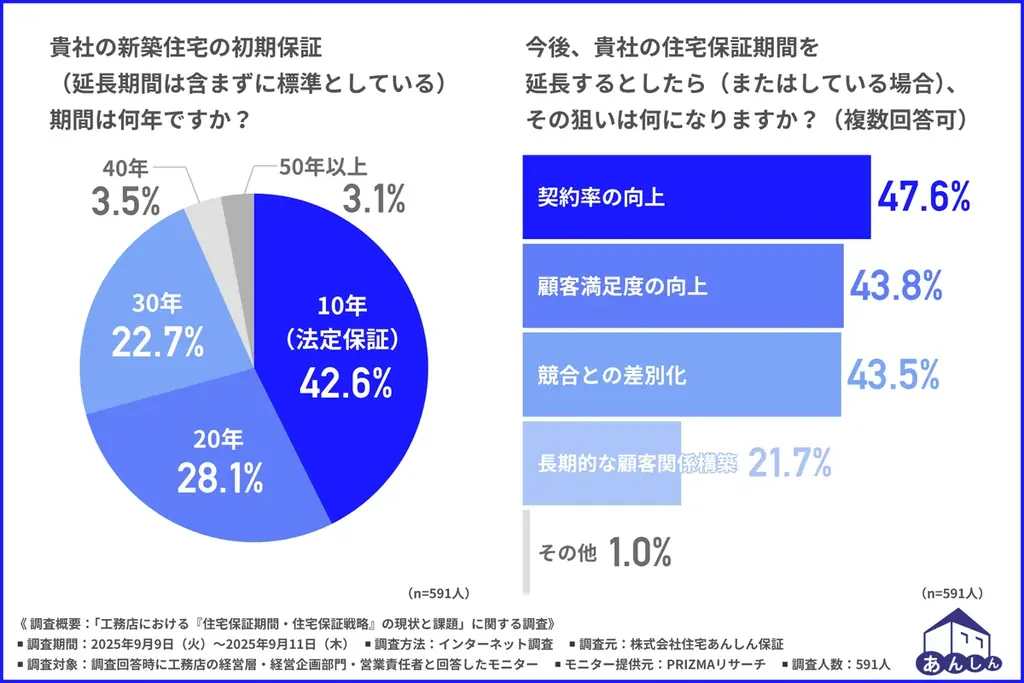

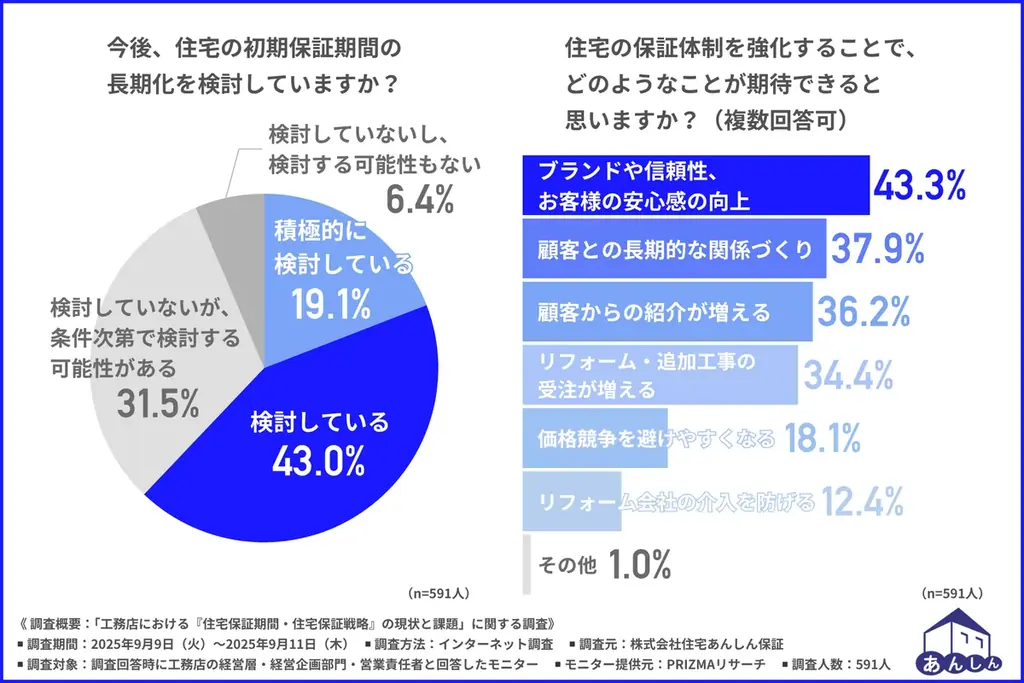

一方で実際の標準初期保証期間(延長期間を除く)については、法定保証である10年を標準にする工務店が最も多く42.6%でした。これに対し20年を標準としている工務店は28.1%、30年を標準とする工務店は22.7%と、20〜30年の長期保証を採用する事業者も多数存在します。

保証延長の目的と受注への影響

保証期間を延長する目的としては「契約率の向上(47.6%)」「顧客満足度の向上(43.8%)」「競合との差別化(43.5%)」「長期的な顧客関係構築(21.7%)」などが挙がっています。営業やマーケティングの観点で保証を武器にする意図が明確です。

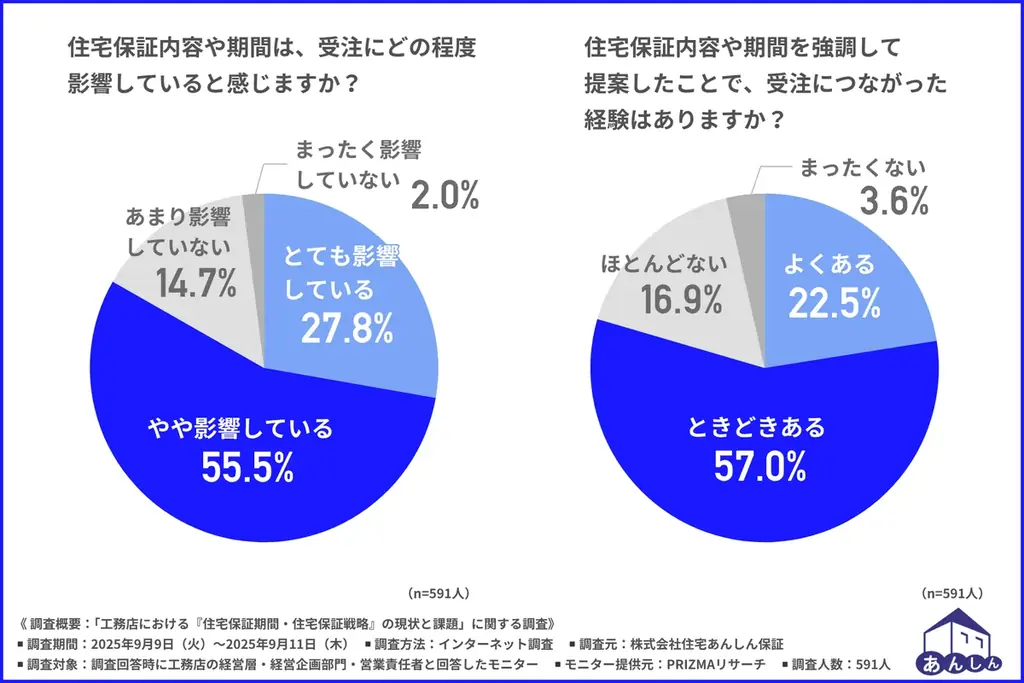

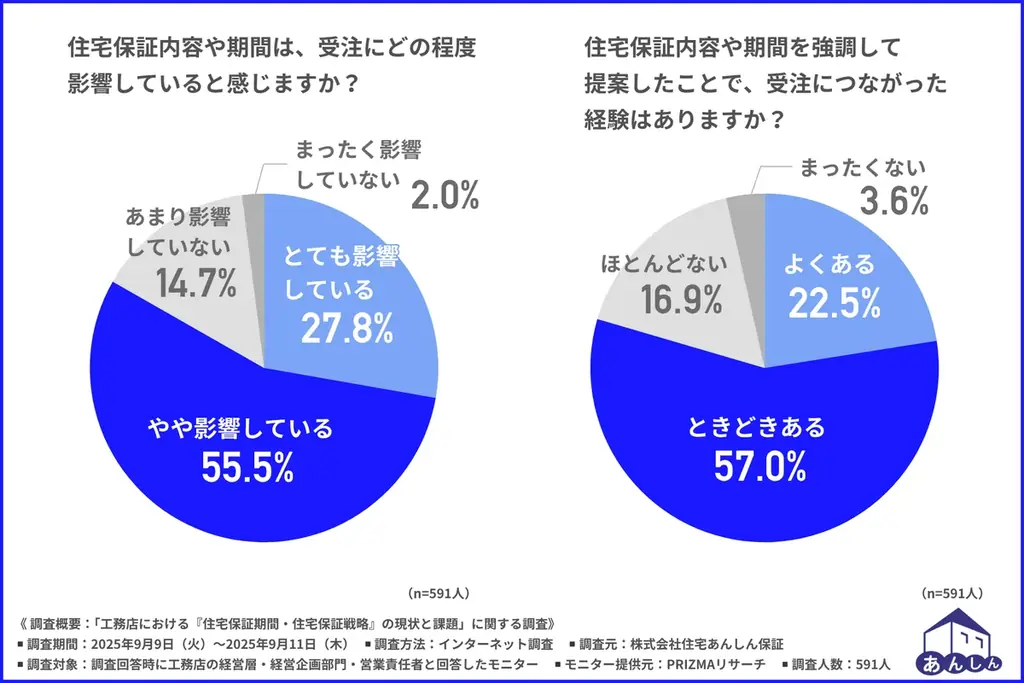

実際に、住宅保証の内容や期間が受注に影響していると感じるかという問いには「とても影響している(27.8%)」「やや影響している(55.5%)」の合計で約8割超の回答があり、保証を強調する提案が受注につながった経験も「よくある(22.5%)」「ときどきある(57.0%)」で約8割に達しました。

住宅保証の長期化に対する課題と顧客ニーズ

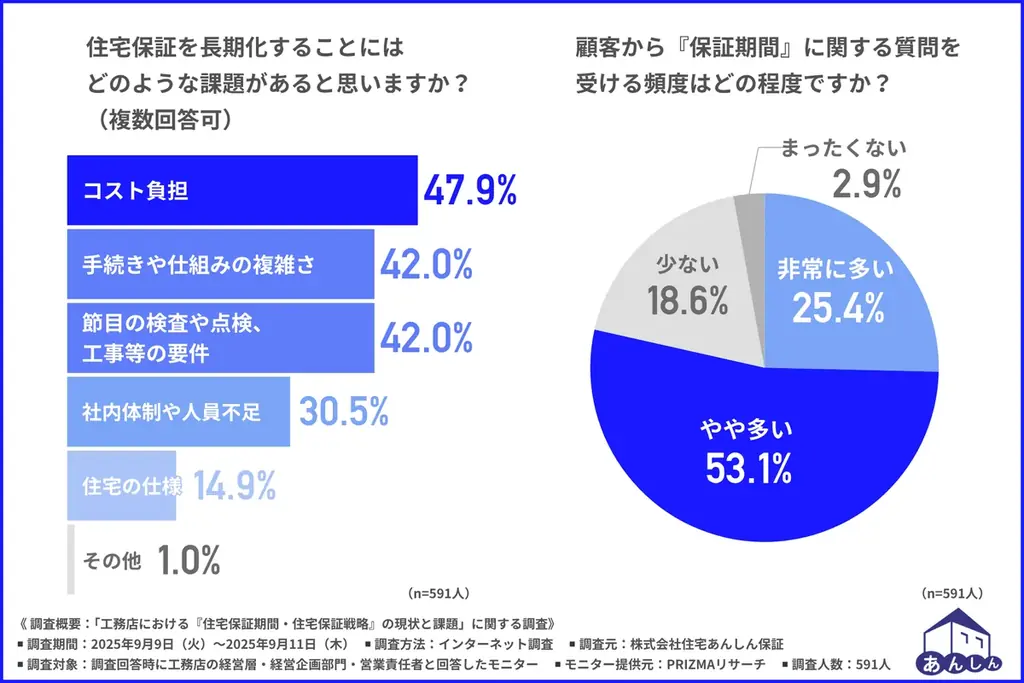

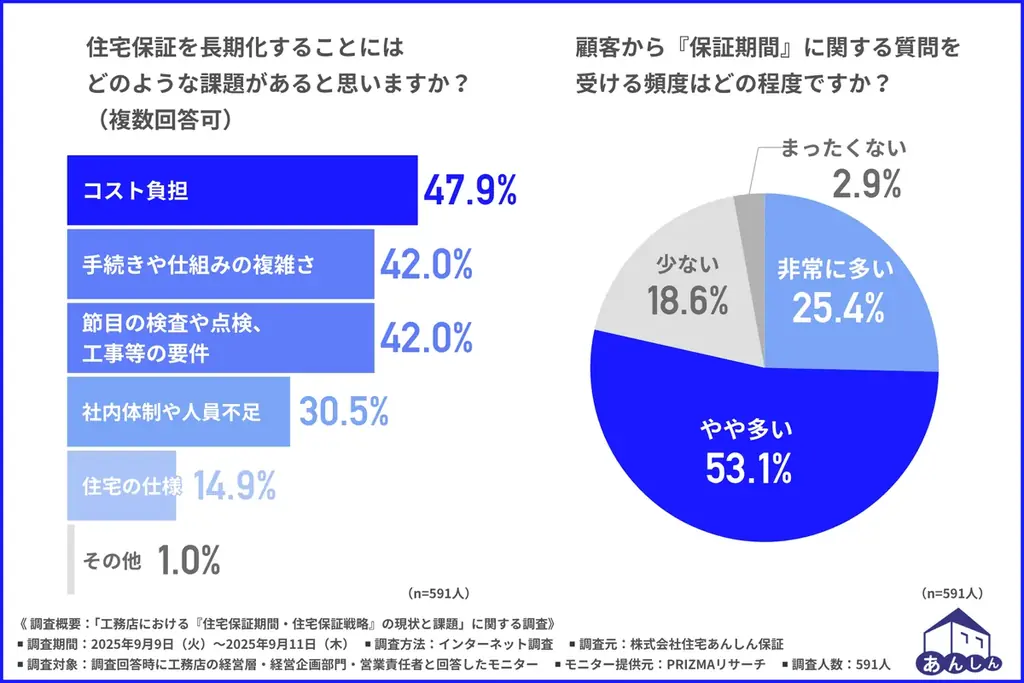

保証の長期化に前向きな工務店が増える一方で、長期化の運用には現実的な障壁が存在します。調査では、最大の課題として「コスト負担(47.9%)」が最も多く、続いて「手続きや仕組みの複雑さ(42.0%)」「節目の検査や点検、工事等の要件(42.0%)」が挙げられました。

人員体制の問題や専門担当の確保、担当者のスキル育成など運用面での負担も無視できない要素です。一方で、住宅の仕様(建材・構造など)を課題とする割合は相対的に低く、耐久性の高い仕様や工法の普及が一定程度進んでいることが示唆されます。

顧客からの質問頻度と工務店の対応傾向

顧客から保証期間に関する質問を受ける頻度については「非常に多い(25.4%)」「やや多い(53.1%)」の合計で約8割を占め、消費者側の保証に対する関心の高さが裏付けられました。

そのため、説明の十分さが信頼獲得の分かれ目となり、説明が不十分な工務店は信頼を損なうリスクを抱えることになります。工程や点検の要件、手続きの簡便性は顧客満足と受注に直結する課題です。

新たな選択肢「20年瑕疵保険」の導入と運用メリット

こうした業界の動きを踏まえ、株式会社住宅あんしん保証は従来の最長10年であった新築住宅瑕疵保険を20年間とする「20年瑕疵保険」の販売を2025年10月から開始しました。長期保証を希望する工務店にとって、選択肢の幅が拡がることになります。

20年瑕疵保険は住宅仕様要件を満たせば従来の瑕疵保険と同様の手続きで加入できることが特徴で、節目での煩雑な申込手続きや現場検査の頻度を抑える設計になっています。これにより工務店側の事務負担軽減とコスト抑制が期待できます。

保険の財務・消費者保護面での仕組み

保険制度としては、施行した工務店が万が一倒産した場合でも、住宅所有者は保険法人に対して直接保険金を請求できる仕組みが備わっています。これにより、建設事業者の経営状況に左右されずに一定の保護が確保されます。

さらに、保険法人自体が倒産した場合でも、国土交通大臣指定の他法人が補償を引き継ぐ仕組みが備わっており、長期的な安心を担保する制度設計になっています。これらの点は消費者保護の観点から重要です。

調査結果の要点整理と20年瑕疵保険の位置づけ

調査からは、住宅保証が工務店の経営戦略(ブランド、受注、顧客関係)と直結していること、そして消費者の保証に対する関心が高く、それが受注や紹介に結びつくケースが多く存在することが確認されました。

ただし長期保証の導入にはコストや運用面の負担がネックになりやすく、手続きの簡便さや制度設計が普及のカギを握ります。こうした文脈で、20年瑕疵保険は手続きの簡素化と消費者保護の両面を備えた選択肢として提示されます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 調査期間 | 2025年9月9日〜2025年9月11日(PRIZMAによるインターネット調査) |

| 調査人数・対象 | 591人(工務店の経営層・経営企画部門・営業責任者) |

| 住宅保証の重要度 | とても重視41.3%、やや重視49.6%(合計約91%) |

| 標準初期保証期間(現状) | 10年:42.6%、20年:28.1%、30年:22.7%(40年・50年以上は少数) |

| 延長の主な狙い | 契約率向上47.6%、顧客満足43.8%、差別化43.5%、長期的関係構築21.7% |

| 受注への影響 | 影響あり:とても27.8%+やや55.5%=約83.3%。提案で受注につながる経験は約79.5%(よく22.5%+ときどき57.0%) |

| 長期化の課題 | コスト負担47.9%、仕組みの複雑さ42.0%、検査・点検要件42.0% |

| 顧客からの質問頻度 | 非常に多い25.4%、やや多い53.1%(合計約78.5%) |

| 20年瑕疵保険の開始時期 | 2025年10月から販売開始(株式会社住宅あんしん保証) |

| 保険の主な特徴 | 住宅仕様要件を満たせば従来と同様の手続きで加入可能。事務負担軽減、コスト抑制、倒産時の直接請求および補償引継ぎ制度あり。 |

| 調査・提供元 | 株式会社住宅あんしん保証(https://www.j-anshin.co.jp/)/PRIZMAリサーチ |

| 会社概要(抜粋) | 会社名:株式会社住宅あんしん保証/所在地:〒104-0031 東京都中央区京橋1-6-1 三井住友海上テプコビル6階/取締役社長:梅田一彦 |

以上のとおり、調査は工務店側と消費者側の関心と実務上の課題を明確に示しています。20年瑕疵保険は、長期保証を希望する工務店にとって手続きの簡素化や消費者保護の整備という観点から新たな選択肢となるため、保証制度の普及や受注戦略への組み入れ方に影響を与える可能性があります。詳細は提供元の公式サイト(https://www.j-anshin.co.jp/)で確認できます。

参考リンク: